みなさん「企画」と聞いて、何を思い浮かべますか?

カキクケコ

?

キカクケコ

アイデアを出すとか、企画書を書くとか?

コケコッコ

「企画」と聞くと、アイデアを出すことや企画書を書くことがイメージされる方が多いかもしれません。

「コンセプト」みたいな言葉を思い浮かべた方もいるかもしれません。

実際には、企画を「アイデアを出す」から始めてしまうと良い企画にはなりません。

私も最初は、とにかく面白いアイデアを思いつけばいいのだと勘違いしていました。

しかし、20年以上企画の仕事をやってきてわかったのは、アイデアを考える前の準備がなにより重要だということです。

じゃあ何から始めればいいの?

アイデアの出し方も知りたいよね

企画書の書き方もわからないよ

今回、この流れでやれば良い企画ができるという『企画のやり方・進め方』を紹介します。

ステップは全部で10です

この10のステップを踏めば、流れがスムーズで納得しやすい企画をつくることができ、クライアントや社内に自分が考えた企画をうまく伝えられるようになります。

あらゆる業務の中に、企画する場面は必ずあります。

これまで企画をしたことがない方、どう進めればいいかがわからない方、企画をしてみたい方はぜひこの内容を読んで、実践してみてください。

実は企画は、仕事だけで使うものではありません。日々の生活でも、何かを見直したい、困りごとを解決したい、何か面白いイベントをやってみたい、など企画するノウハウが役に立つ場面がたくさんあります。

よし、ぼくもやり方覚えて、何か企画する!

詳細なやり方は、個別の記事も用意してありますので、ぜひ理解して、良い企画が出せるようになってください。

今回の記事は

【誰に】企画で何をすればいいかがわからない方、企画のやり方を覚えたい方

【何が】企画業務の一連の流れが理解できます

【ステップ0】企画を始める前に「そもそも良い企画とは?」

最初に、いきなりアイデアを考えては良い企画にならないと書きましたが、そもそも良い企画とはどんなものでしょうか?

私が考える良い企画とは次の3つです。

- クライアントの要望に合っている

- 効果がある、効果が高い

- クライアントの想像を超える

1つ目の「クライアントの要望に合っている」のは、当然だと思うかもしれません。

しかし長年企画業務に関わってきて思うのは、アイデアを考えているうちに、要望からずれてしまうことがあるということ。

そもそもクライアントの要望をしっかりと把握できていないこともありますので、これからお伝えするステップを理解して企画を進めましょう。

クライアントの要望をしっかり把握!

2つ目の「効果がある、効果が高い」もとても重要。

アイデアが面白く、プレゼンも盛り上がって、企画が採用されたけれど、実施してみたら効果があまりみられなかったということがあります。

効果がなければ企画の意味がない!

3つ目の「クライアントの想像を超える」というのは、企画を受け入れてもらうときに大事です。

クライアントもアイデアは何かしら頭に浮かんでいるはずで、そのアイデアと同じもの出されても盛り上がらないどころか、評価を下げてしまうかもしれません。

クライアントの想像を超えることで、良い反応をもらえて、結果として仕事を受注できる。

そして相手の期待値を超えない企画では、実施する際のモチベーションも変わります。

企画を始める前に、クライアントの期待値を明確にしておきましょう。

「クライアントは何をどこまで想像しているか」を考えましょう

みなさんも、自分の考える「良い企画」を言葉にしてみるといいかもしれません。

「良い企画とはどんな企画か」を言葉にして、常に意識して企画を進めることをオススメします。

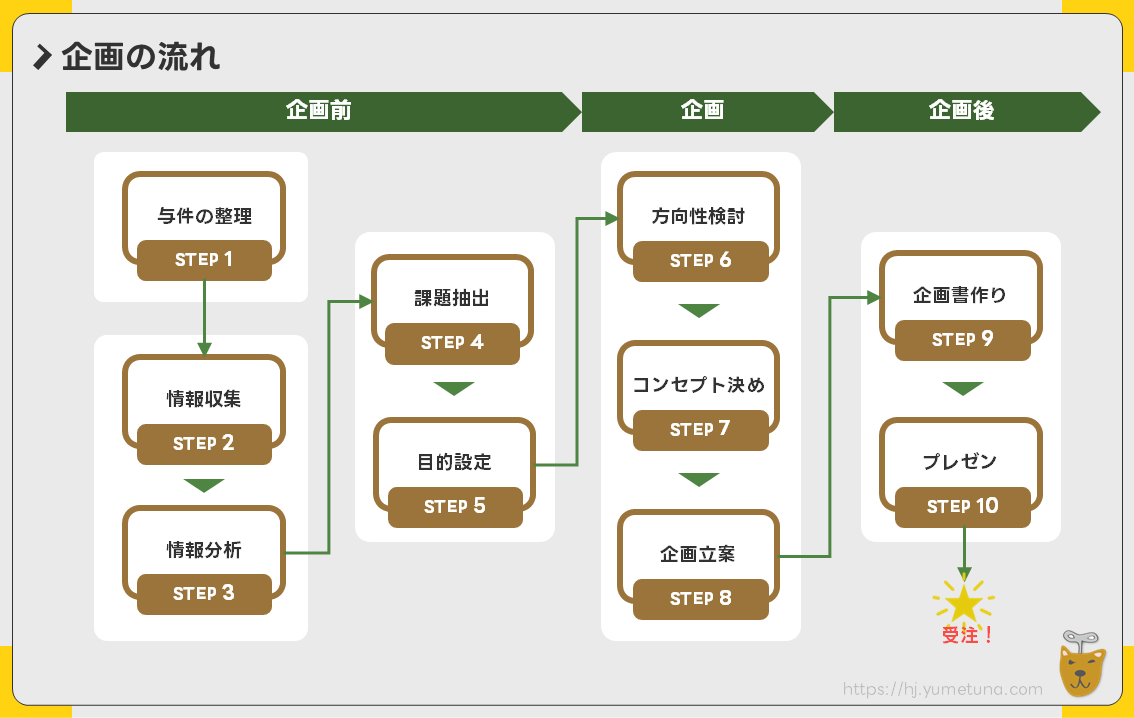

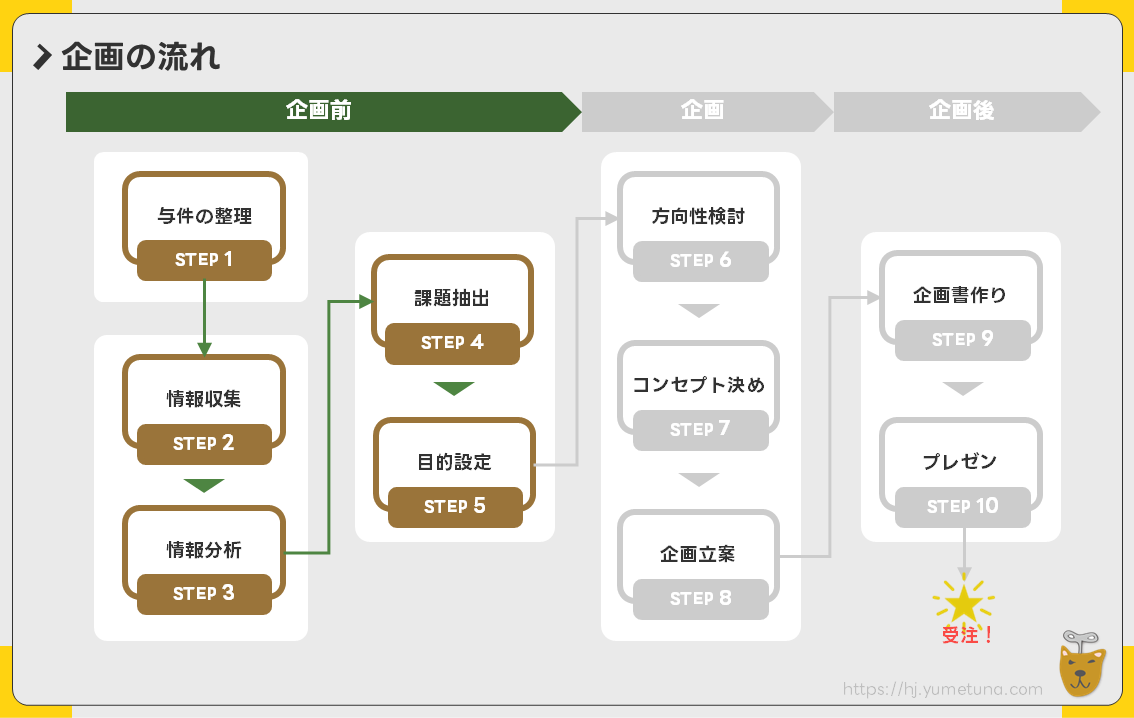

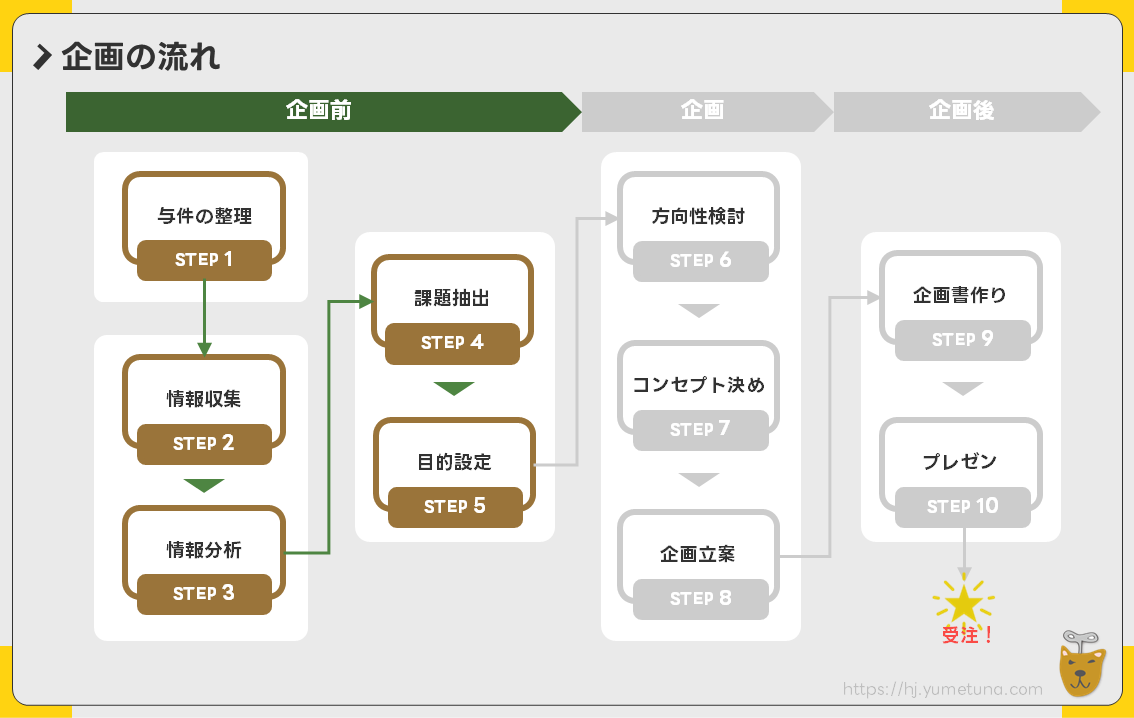

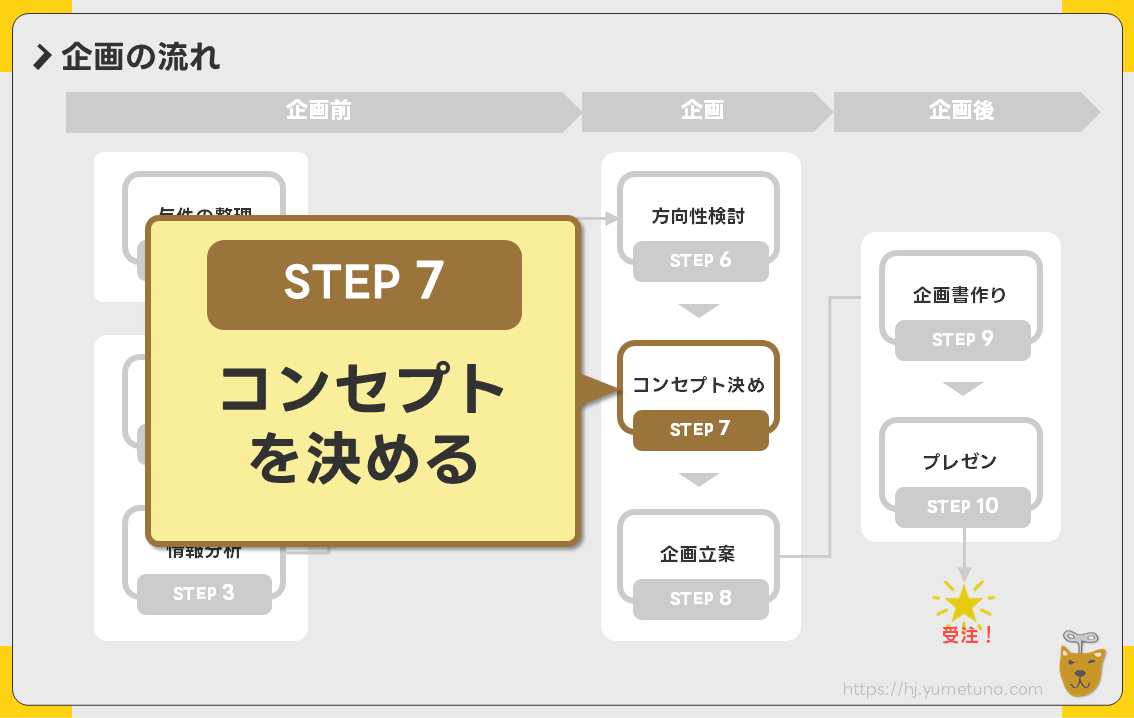

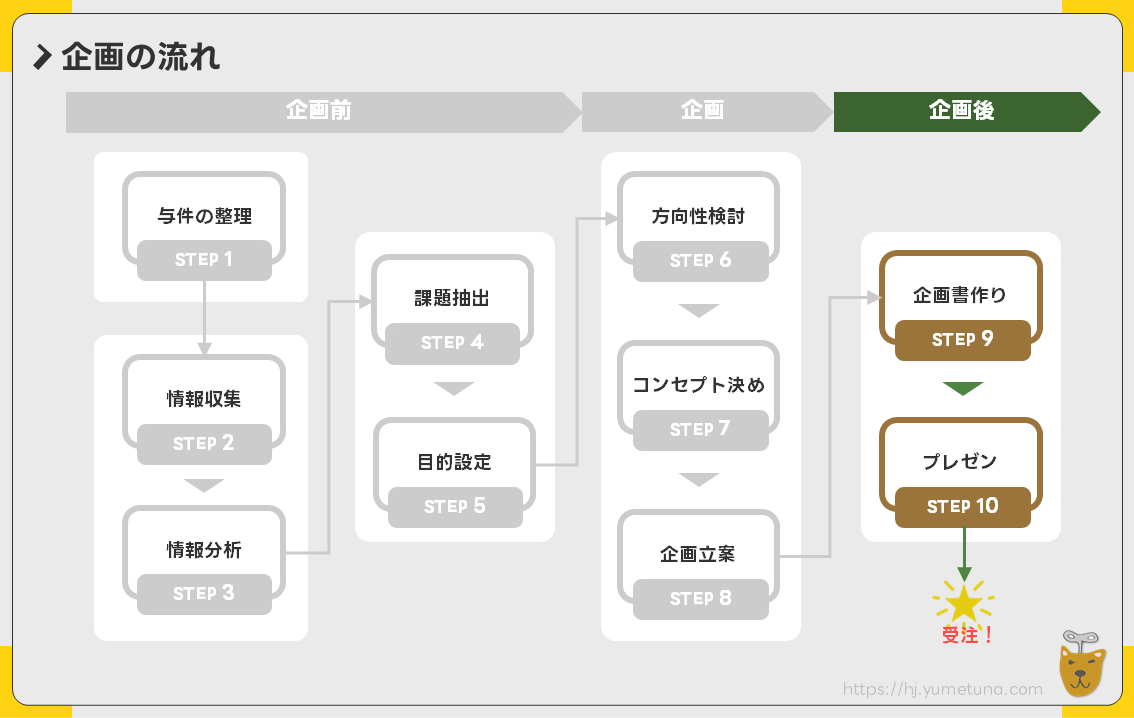

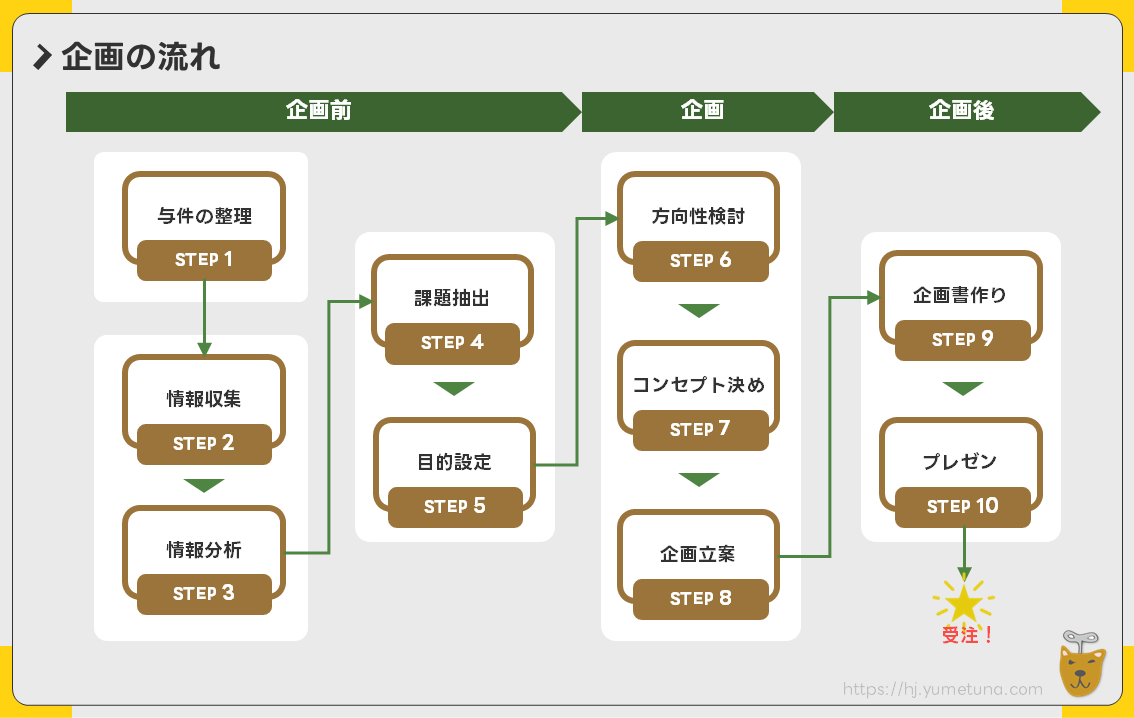

企画のやり方・進め方(10のステップ)

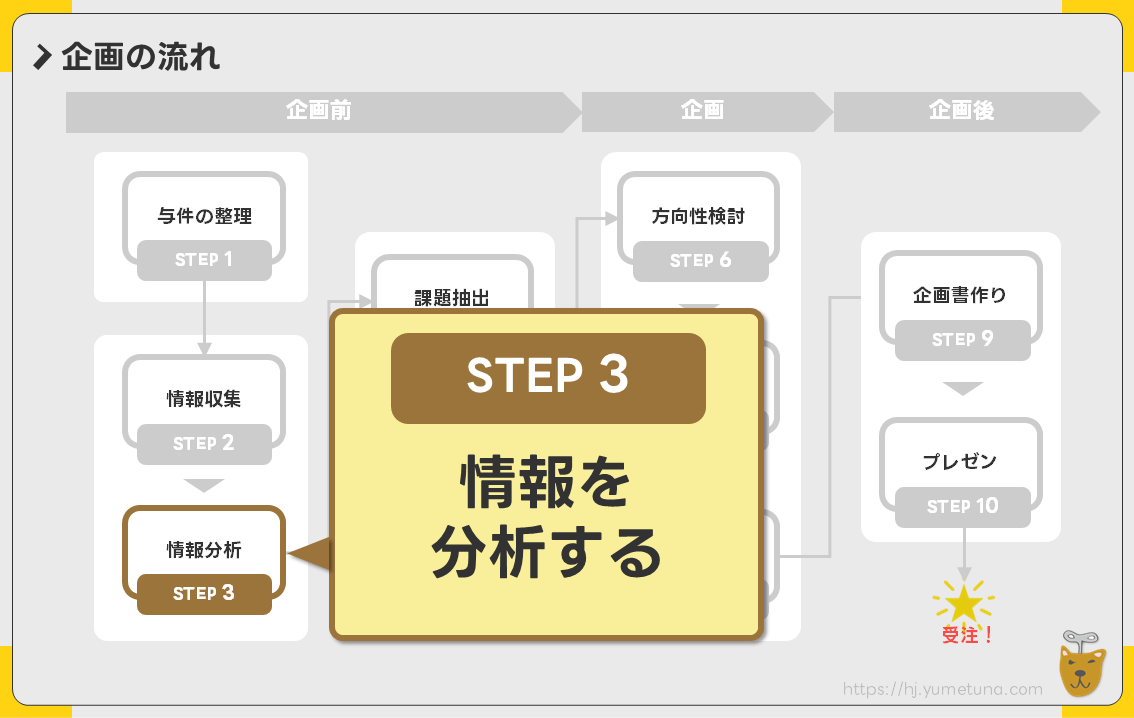

まず、企画の進め方の全体像をお伝えします。

企画の前段階、後段階を含めて、10のステップがあります。

STEP1: 与件の整理

STEP2: 情報収集

STEP3: ユーザー観察

STEP4: 課題抽出

STEP5: 目的設定

STEP6: 方向性検討

STEP7: コンセプト決め

STEP8: 企画立案

STEP9: 企画書作り

STEP10: プレゼン

この10のステップは、私が20年以上企画業務に携わってきて、重要だと思う工程をまとめたものです。

私がやってきた企画業務:

・製品のプロモーションコンテンツ(映像、WEB記事、技術解説資料、カタログ、マニュアル)

・教育コンテンツ(新入社員教育・海外スタッフ教育、技術員研修など)

・広報コンテンツ(動画、漫画、WEB、プレスリリースなど)

ちょっと長いですが、各ステップを説明しますね

【企画前】企画のやり方・進め方 STEP 1〜STEP 5

まずはアイデアを考える前におこなうことを理解しましょう。

企画のアイデアを考える前に、さまざまな情報を集め、整理分析して、問題を見つけ、やることやゴールを決めます。

この企画前の工程がとても大事です。この5つのステップがしっかりできると、良い企画になり、受注できる確率が上がります。

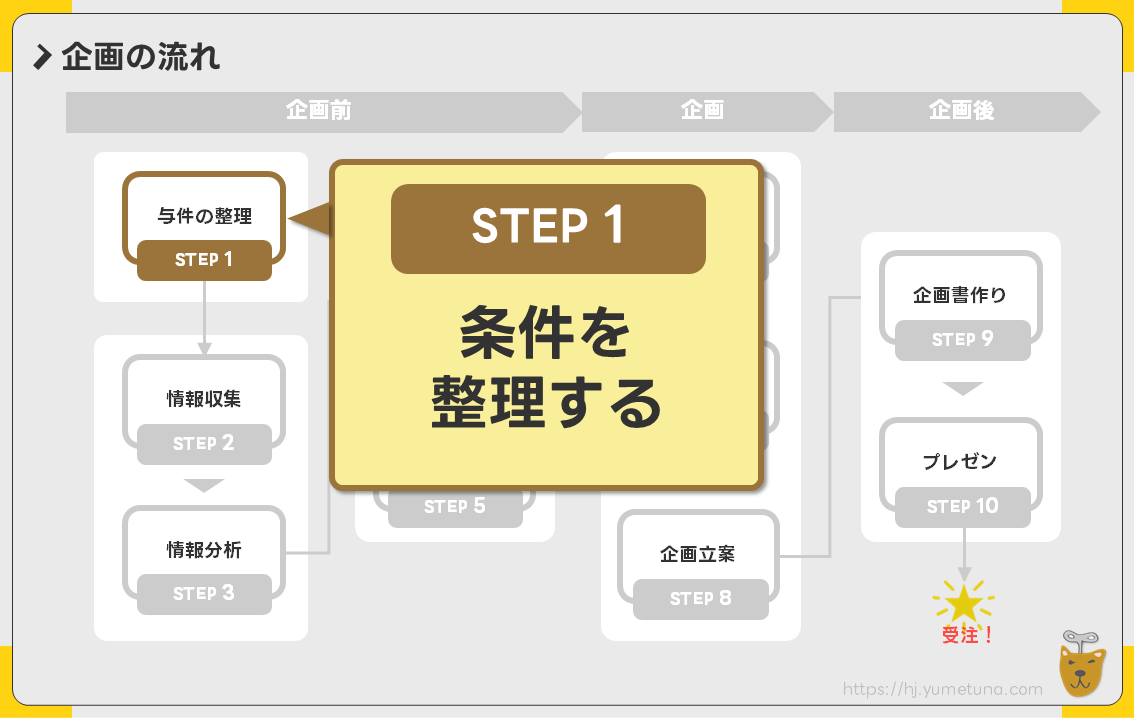

【STEP 1】与えられた条件を整理しよう

企画で最初にするのが「与件(よけん)の整理」です。

「与件」とは「与えられた条件」のことです。

そもそも与件というのが誰から与えられる条件かというと、企画を依頼してきた人ですね。

クライアントとか発注主とかのことだよね

企画を依頼してきた人から与えられる条件というのは、いろいろあります。

与件の内容

・クライアント名(部署名、担当者名)

・背景

・クライアントが認識している課題

・ターゲット

・納期

・予算

基本的にはクライアントから伝えられたことのすべてが当てはまりますが、わかりやすいところだと、予算(お金)ですね。

まずは、これら与件を洗い出して整理し、メンバーと共有しましょう。

与件の整理は社内の企画でも同じです。

自社の新しい製品やサービスを考える場合にも、条件はありますよね。

整理した与件については、企画書に載せることもできます(クライアントの要望を的確に捉えていることを伝えられます)。

与件の整理について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

» 良い企画を生み出すために【与件の整理】をしよう

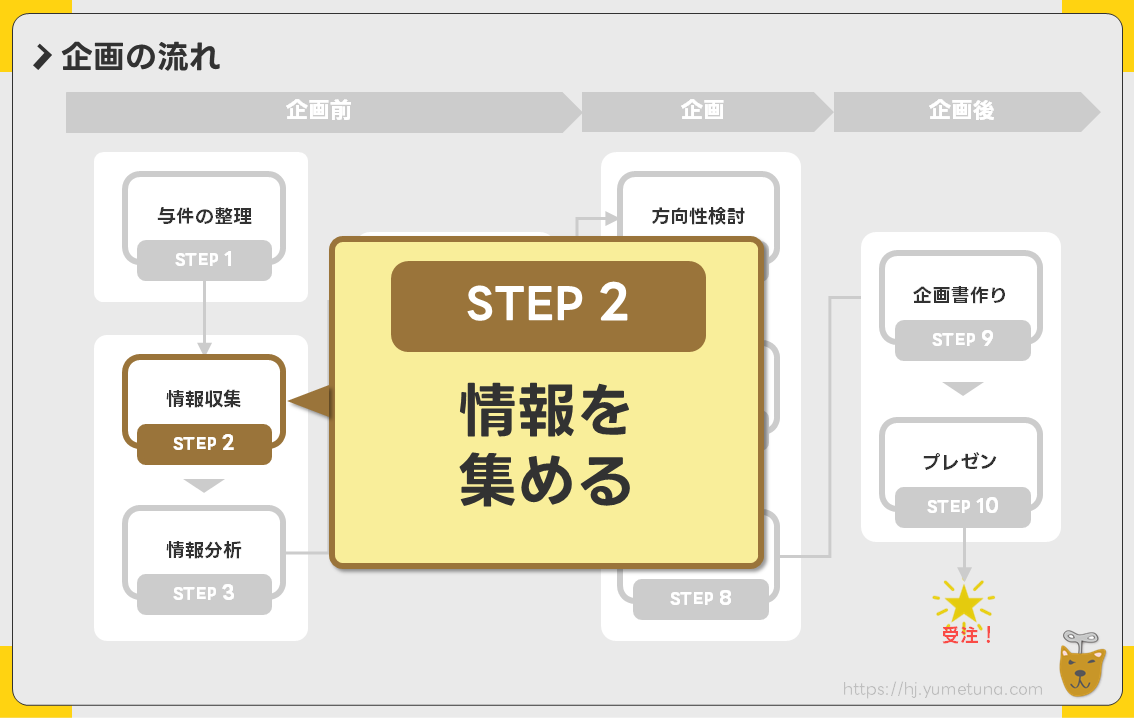

【STEP 2】いろいろな方法で関係する情報を集めよう

与件の整理の次におこなうのは、情報収集です。

良い企画、良いアイデアを生み出すためには、情報収集とその整理がとても大事です。

情報というのは、企画に関係するものすべてです

使える時間の中で、できるだけ多くの情報を集めていきます。

情報とは例えば以下のようなものです。

・ターゲットユーザーについて

・クライアントについて

・対象となる業界

・競合となるもの(商品、サービス、会社など)

・トレンド情報(テクノロジー、サービス、商品など)

・生活者の声(SNSなど)

など

情報はできるだけ多く集めて、そこから絞り込んでいきましょう。

情報は良い企画を生み出すために必要ですが、その情報自体が企画の説得力を上げることにもなります。

データ(数値)の情報は、企画書に載せることもできます。

情報収集について詳しくはこちらの記事をご覧ください。情報を集めるのにオススメのウェブサイトも紹介しています。

» 【企画の情報収集】情報は、妄想力を働かせながら整理して絞り込もう

ターゲットユーザーの観察のしかたは、こちらの記事もご覧ください。デザイン思考や、観察のときに注意が必要な認知バイアス(アンコンシャス・バイアス)についても触れています。

» 【企画に必要!】ターゲットユーザー分析のための観察のしかた

【STEP3】集めた情報を分析します

集めた情報を分析するステップです。

情報はできるだけ多く集め、その情報からポイントとなることを見つけまとめておきます。

情報を集めただけではダメなんだ

そうですね、ちゃんとその情報から、どこに注目するかを考えましょう

例えば、

情報【ユーザーからのアンケートや、インタビュー、観察をおこなった結果】

⇒ユーザーがどんなことに困っているか

情報【会社の強み、弱み】【競合他社の情報】【業界の動向】

⇒自分たちの立ち位置(ポジション)

情報【SNS、ネット記事など】

⇒生活者の今、トレンドになっているモノコト

特に最近は、自分たちの関係している範囲の情報だけでは、新しい企画が出しにくくなっています。

特にテクノロジーや、生活者の価値観など、その変化、流れをつかんでいくことが重要です。

集めた情報は必ず、そのポイントをまとめて(言葉にしておいて)ください。

例えば、

『テレビ番組を好きな人は実は10代から20代が一番多い』

『独自商品を多数発売している後発企業が勢力を持ち始めている』

『チャットGPTを始めとした生成AI技術が、あらゆる業界、業種、業務を変えていく』

自分たちの今を知るのに使える「SWOT分析」というフレームワークがあります。

SWOT分析は、マーケティングのフレームワークですが、例えば自社製品やサービスの強み、弱みなどをまとめることで、企画を考えやすくなります。ぜひ使ってみてください。

SWOT分析についてはこちらの記事をどうぞ。

» 【初心者でもできる】SWOT分析で企画対象の現状を分析しよう

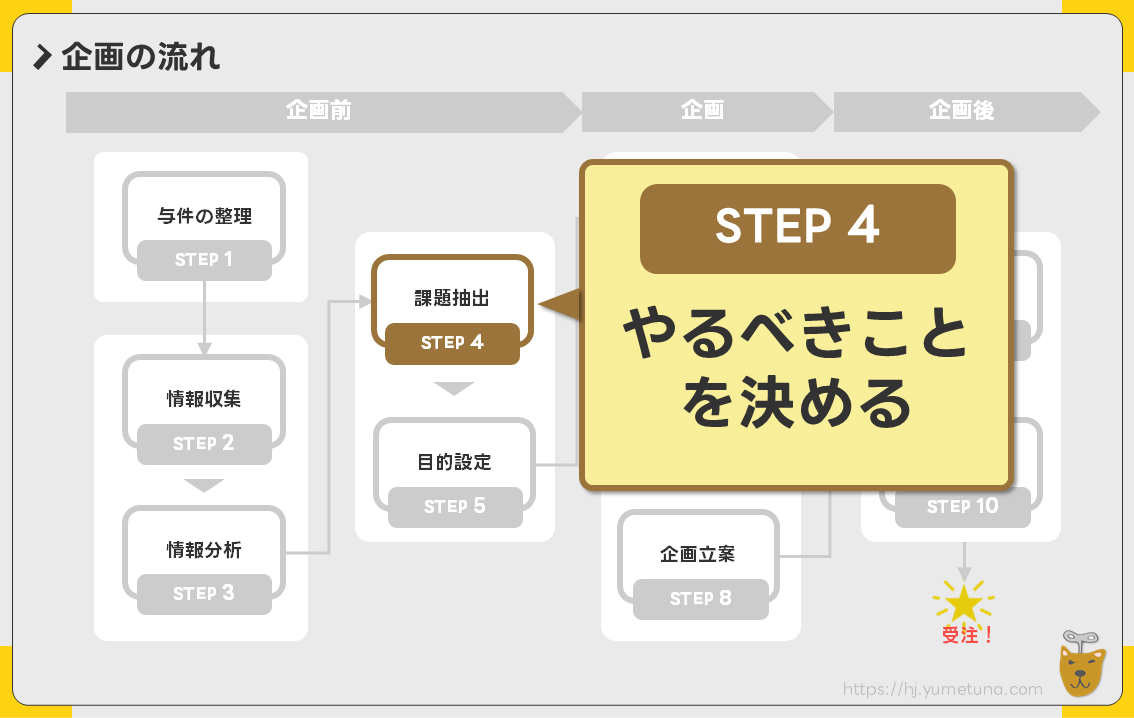

【STEP 4】課題(やるべきこと)を抽出

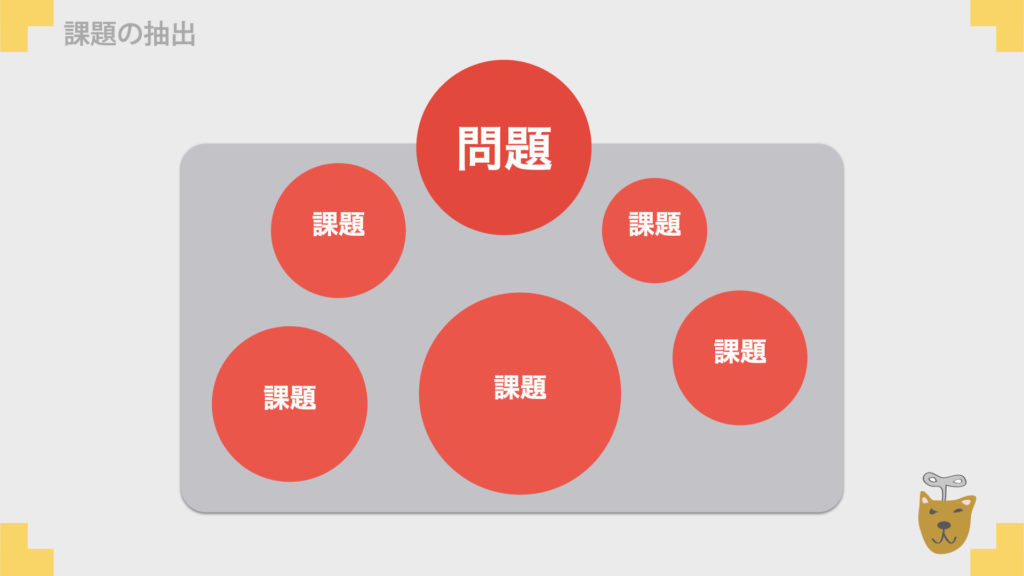

課題とは、問題や困りごとを解決するためにやるべきことです。

与件を整理し、情報を整理したら、現状の問題点を洗い出します。

出てきた問題点に対して、やるべきことを考えるのが「課題抽出」のステップです。

「課題解決」のように、「課題」を「問題」と同じ意味で使っていることがありますが、私は分けて考えています。

問題の中に課題(やること)がたくさんあるというイメージです。

例えば、自転車に乗れないという「問題」の中に、練習するとか、乗り方を学ぶとかいう「課題(やるべきこと)」があるという感じです。

課題をどう抽出するといいかについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

» 【企画を始める前に】課題抽出でやることを明確にしよう

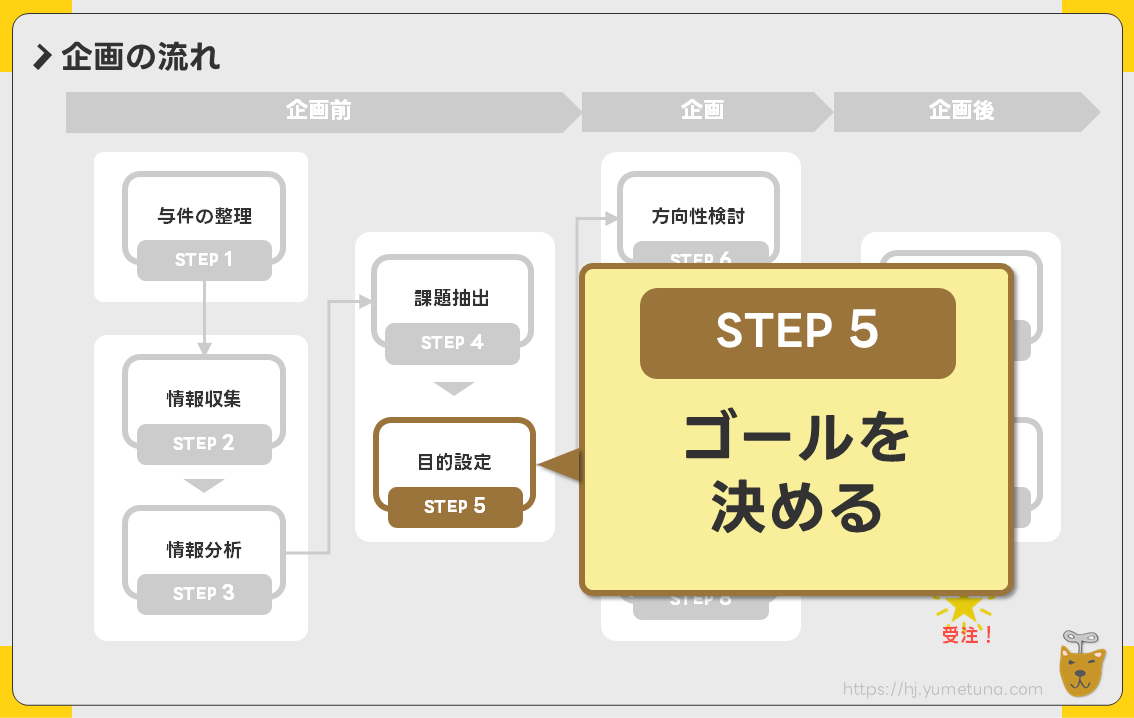

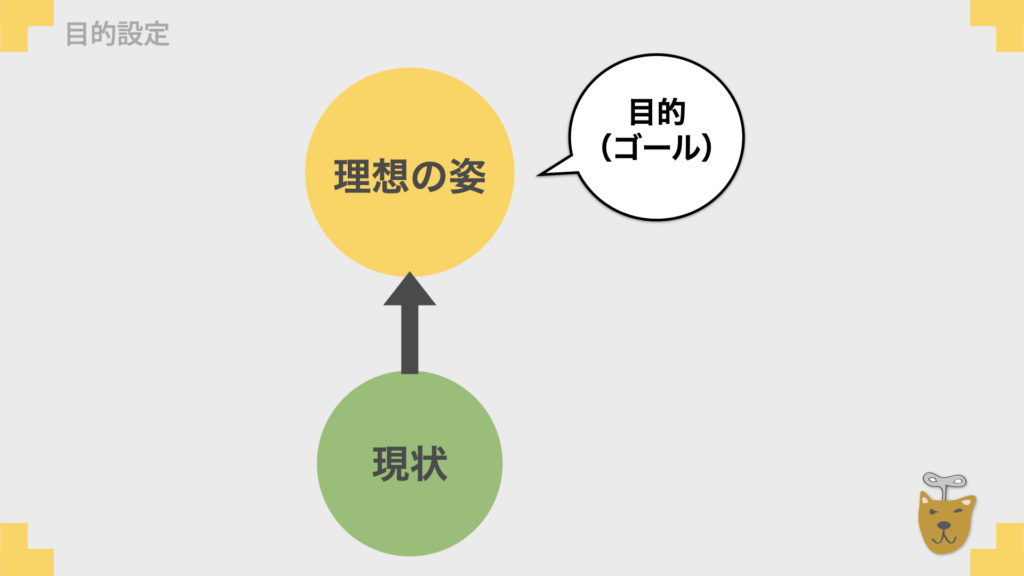

【STEP 5】企画の目的(ゴール)を決めよう

ステップ4までで、さまざまな情報を集め、問題を見つけ、やること(課題)を抽出しました。

そして企画の目的を決めます。

目的とは目指す姿、企画のゴールのことです。

「目的」と「目標」という似た言葉がありますが、「目的」と「目標」は違う意味を持っています。

このふたつの言葉はマーケティングで使われる言葉ですが、混同したり、逆になっていたりする説明も見かけるので、気をつけて覚えてください。

目的:実行しようとして目指す事柄。行動の狙い

小学館デジタル大辞泉

目標:そこに行き着くように、またそこから外れないように目印とするもの

目的を達成するために目標を設定する、というように使います。

目的は企画によって、複数決めることもあります。

例えば、大きな目的の手前に小さな目的を置くような場合です。

目的設定は、クライアントと共通理解を持つ重要な要素ですので、しっかり決めましょう。

目的は、将来にこうなっていると良いという状態を言葉にします。

数値は必要ありません。

例えば、

『多くの人が新しい移動体験を得て、人との出会いが増える』

『思わず会社に来たくなるような職場環境を実現する』

イメージが湧く言葉、文章にしておきましょう。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

» 企画のゴールをまず決めよう!【目的設定】のやり方

企画を始める前にやることまとめ

STEP1: 与件の整理(与えられた条件を整理する)

STEP2: 情報収集(企画に関連するさまざまな情報を集める)

STEP3: ユーザー観察(ターゲットとなる利用者について観察する)

STEP4: 課題抽出(問題を把握し、やるべきことを抽出する)

STEP5: 目的設定(企画のゴールを設定する)

以上の5つのステップが、企画を始める前にやっておくことです。

やることがけっこうあるんだね

どのステップも良い企画を考えるために必要なので、しっかり理解してください

この5つのステップを終えたら、いよいよ企画を始めます。

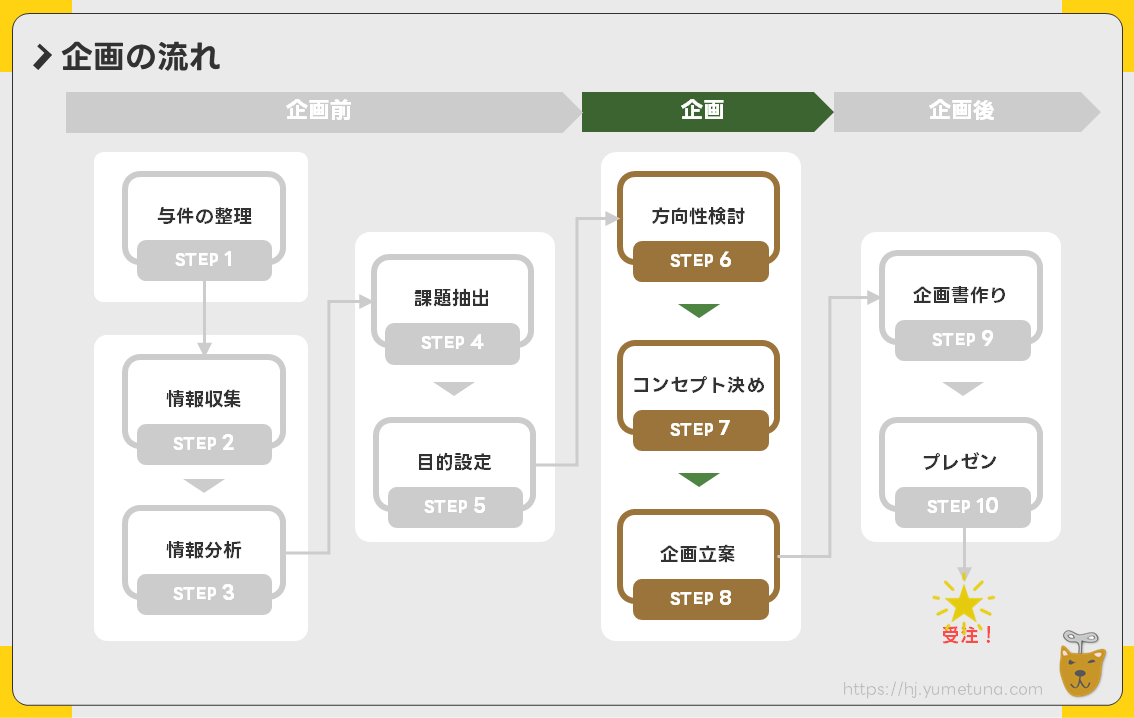

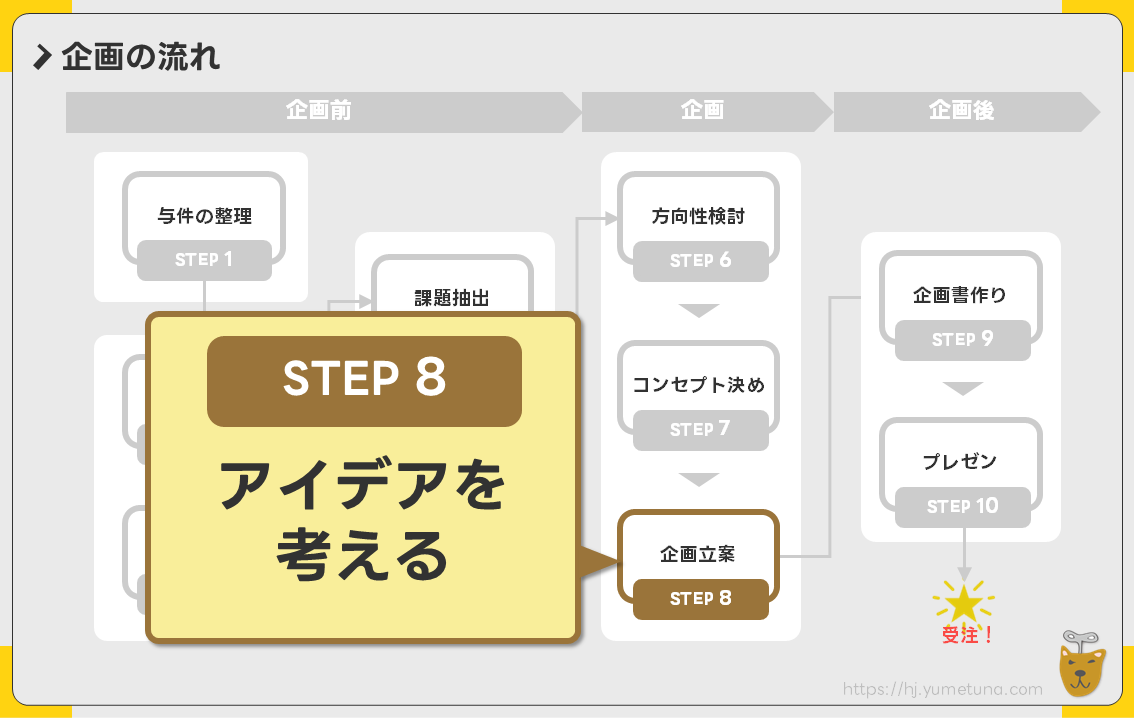

【企画】企画のやり方・進め方 STEP 6〜STEP 8

ここから企画を考えるステップです。

STEP6: 方向性検討(企画の方向性を決める)

STEP7: コンセプト決め(企画のコンセプトを決める)

STEP8: 企画立案(アイデアを出し具体的にする)

方向性を考えて、コンセプトを決めて、アイデアを考えます。

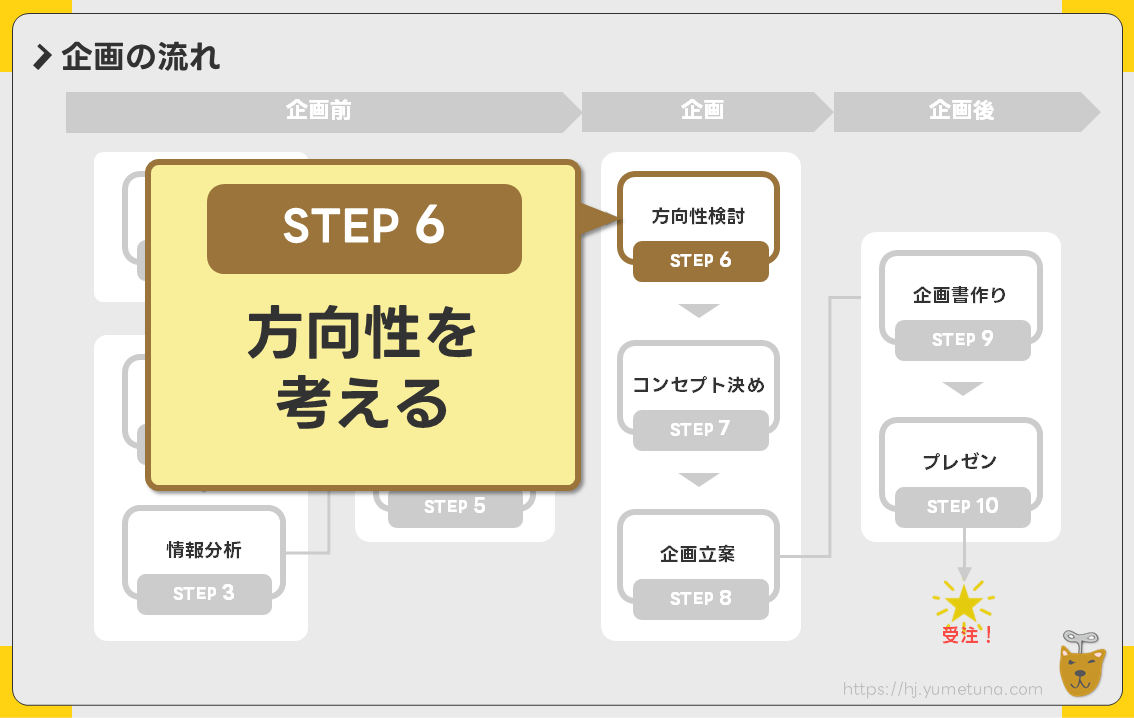

【STEP 6】企画の方向性を決めよう

情報を集め、分析して、やること(課題)と目的(ゴール)を決めたら、目的を達成するために、どういう方向に企画をするか考えます。

企画の「方向性」というのは、目的にたどり着くためにどういう方向へ進むのが良いのかということ。

コンセプトを決める前の重要なステップです。

企画の方向は、ひとつの方向とは限りません。

目的(ゴール)が複数あれば、方向性も複数になりますし、ひとつの目的でも、その目的を達成する方法はいくつもあります。

企画の方向性を考えるというのは、少しわかりにくいかもしれません

例えば、商品を発送するためのピックアップ作業にかかる時間を短くする案だと

方向性1:商品を探す時間を減らす

方向性2:スタッフの移動時間を減らす

ぜひ以下の記事を読んで企画の方向性について理解してみてください。

» 誰でもできる企画・発想法|企画の方向性を決めよう

方向性を考えられるようになると、コンセプトや企画案が出しやすくなりますよ

【STEP 7】コンセプトを決めよう

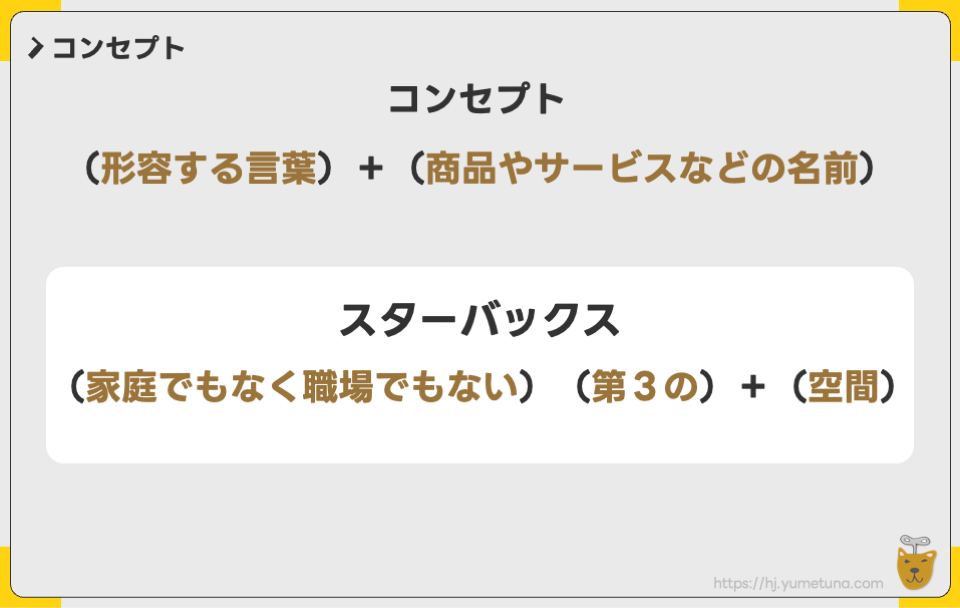

コンセプトとは、企画の基本的な考え方、方向性を示す言葉です。

コンセプトが言葉になることで、その企画がどんなもので、どんな価値(良いところ)があるかが、ぱっと理解できるようになります。

プレゼンのときには、「今回のコンセプトはこれです」とプレゼンスライドのページを見せて、盛り上がる(クライアントの反応がわかる)大事な場面ですね。

コンセプトはとにかくイメージが広がるものでなくてはいけません。

コンセプトの言葉を聞いて、ぱっと理解できることが重要。

コンセプトの例:

スターバックスコーヒー「家庭でもなく職場でもない第3の空間」

スターバックスコーヒーのコンセプトは「家庭でもなく職場でもない第3の空間」。

このコンセプトをもとに、店舗空間やスタッフの接客などのサービスが統一されています。

例えば、スタッフはお客様が快適に過ごせるように、音を立てないように指導されているそうです。

低単価で回転率を上げる戦略は取りません。

コンセプト大事だね

コンセプトの作り方(言葉の生み出し方)はいろいろなやり方があります。

例えば(形容する言葉)に(商品やサービスなどの言葉)を足すもの。

コンセプト作りは、単に言葉を考えるだけではありませんので、時間をかけてしっかり作り上げましょう。

こちらの記事にも具体例と合わせて説明してあります。

» 【企画はコンセプト次第!】良いアイデアを貫くコンセプトの作り方(具体例あり)

【STEP 8】アイデアを考えよう

コンセプトが決まったら、企画のアイデアを具体的に考えます。

アイデアの出し方は本当にいろいろあります。

基本的に覚えてほしいのは、次のようなことです。

・コンセプトに合致しているものにする

・企画の方向性から考える

・理想の未来と現実のギャップを埋める

・流行(トレンド)からヒントを得る

・いったん、極端に考えてみる

他にもありますが、上記のことをまず覚えましょう。

こちらの記事でアイデアの出し方を説明していますので、ぜひご覧ください。

» どんどん出る!【アイデア】の生み出し方、考え方

また、アイデア出しにはさまざまなフレームワークや方法が使えます。

アイデア出しのフレームワークや方法例:

・マンダラート

・オズボーンのチェックリスト

・ロジックツリー

・KJ法

・ブレインストーミング

・マインドマップ

・クロスSWOT

など

ぜひ自分にあったやり方を見つけて、経験を積んでください。

カタカナばっかり

出てきたアイデアはまだ企画案としては十分ではありません。

アイデアをもとに、より具体的にしていきます。

具体的にするために、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を考えてみましょう。

実際にやるときのことを考えればいいよね

企画を実施するときに必要となるお金や体制なども考えます。

企画をイメージできる図やイラスト、サンプルなども用意します。

企画を提案する相手がイメージできるようにアイデアを具体的にしていきましょう

社内の人にアイデアを聞いてもらうといいね

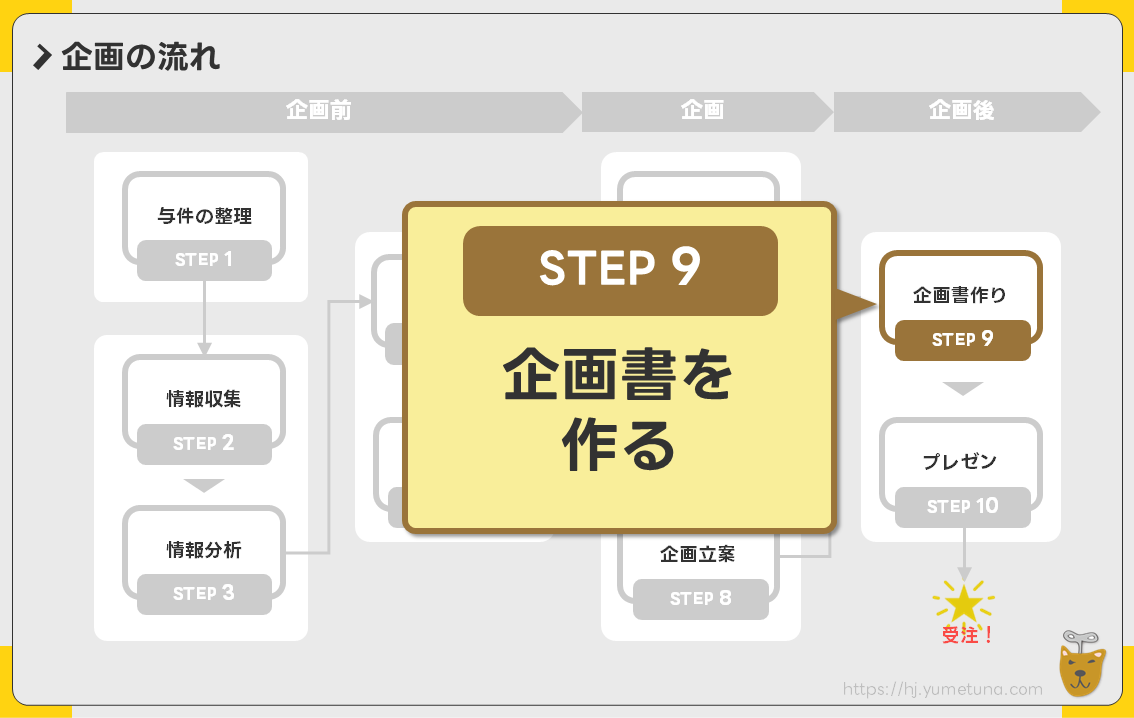

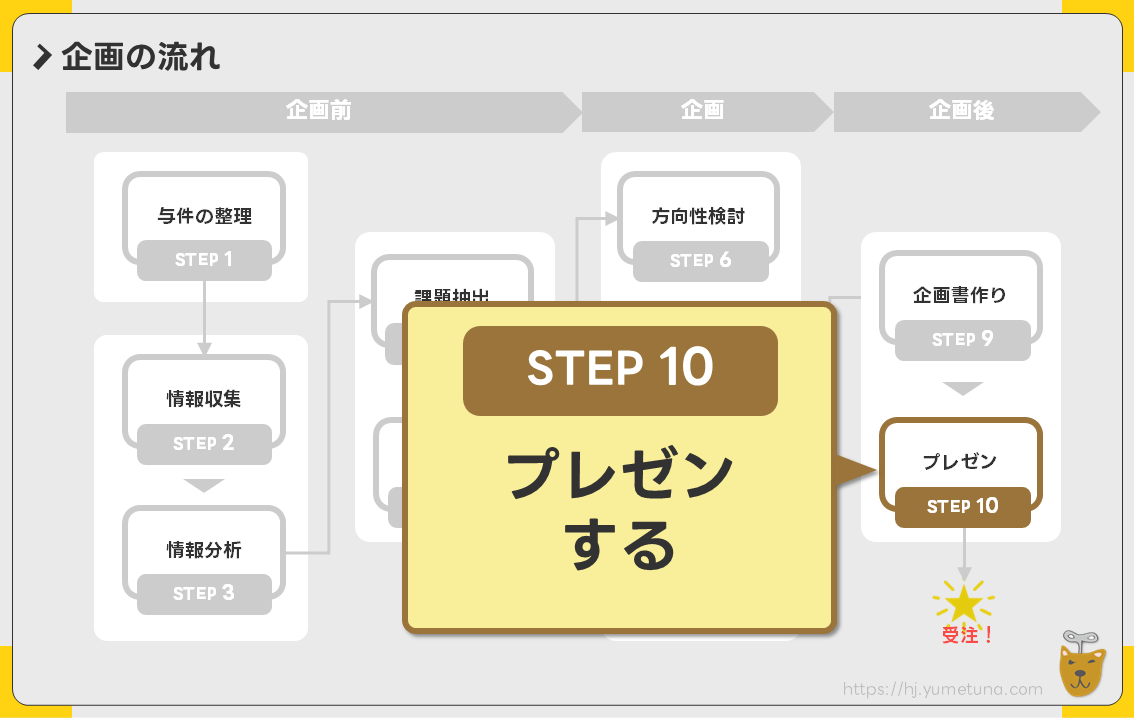

【企画後】企画のやり方・進め方 STEP 9〜STEP 10

前のステップで、企画案ができました。

ここからはその企画内容を伝えるステップです。

STEP9: 企画書作り

STEP10: プレゼン(企画を説明する)

企画書を作り、プレゼンします。

それぞれ説明します。

あと少しです

【STEP 9】企画書を作ろう

作ったことがない方には、企画書作りもハードルが高い作業ですね。

企画書は、自分たちの考えた企画を採用してもらうために使う道具です。

せっかくの良い企画でも、その良さ、魅力が伝わらなければ採用されませんよね。

企画書は、相手のために作るものと意識してください

まず、企画書のフォーマットを決めましょう。

紙で渡すなら、A4かA3で。プレゼンでパソコンを使って説明するなら、PowerPointなどのスライド形式で作りましょう。

フォーマットによって、掲載する内容や表現方法も変わります。

共通するポイントは、相手に理解される内容になっているかです。

アイデアも伝わらなくてはただのゴミ

事前にチームのメンバーや社内の誰かに見てもらいましょう。

とにかく相手の知りたいことが企画書の中に入っているか、相手が魅力を感じる内容になっているか、意識して作ってください。

企画書のフォーマットについては、こちらの記事をご覧ください。

» 【企画書のフォーマット】企画書の形式の決め方と意識すること

・A4形式で企画書を作りたい方はこちらの記事を

・PowerPointなどスライド形式で企画書を作りたい方はこちらの記事を

【STEP 10】プレゼン

いよいよ企画の最後のステップ、「プレゼン」です。

「プレゼン」は、「プレゼンテーション」を略したもので、聞く人に情報を伝えて、理解を得るためのものです。

会議室で説明するやつだよね。ドラマで見たことがあるよ

プレゼンのやり方、コツもたくさんあります。

ぼく、みんなの前で説明するの苦手。緊張しちゃうから

私も毎回緊張しますよ

大勢の前で説明するから緊張したり、受注しなくてはと肩に力が入ったり、プレゼンは苦手な人も多いですね。

私もその一人。でも、私はプレゼンで失敗したことがありません。

それは私なりのやり方を見つけたから。

詳しいやり方は、またの機会にお伝えしますが、いくつか挙げておきます。

・最初に全体像(説明する内容)を伝える

・プレゼンにかかる時間を伝える

・完成イメージをもとに説明する

・時間配分を気にする(延長しない)

・相手の反応に注意する(場合により説明を変える)

・楽しそうに話す

・緊張しているときは「緊張しています」と言葉にする

プレゼンは社内活動でもありますね。部長や社長へ、新しい自社製品・サービスの開発を承認してもらったり、社員に説明したり。

テレビ会議でプレゼンする機会も増えているかもしれません。

基本的には直接プレゼンするのと同じでよいですが、相手の反応が見えづらくなりますので、言葉で確認したり、少し間を調整したり、工夫してください。

プレゼンを終えたら、あとは企画が受け入れられるのを待つだけです。

以上長くなりましたが、企画のやり方・進め方10ステップの説明が終了です。

長かったー

やっぱり企画って大変だね

そうですね、簡単にできるなら、みんな苦労していません。でもこのステップを一つずつやっていけば、良い企画を生み出せるようになると思います

まとめ

最後に企画のステップをもう一度紹介します。

STEP1: 与件の整理

STEP2: 情報収集

STEP3: ユーザー観察

STEP4: 課題抽出

STEP5: 目的設定

STEP6: 方向性検討

STEP7: コンセプト決め

STEP8: 企画立案

STEP9: 企画書作り

STEP10: プレゼン

今回の記事を何度も見て、わからないところは個別の記事も読んで、ぜひ企画のスキルを身につけてください。

企画力がつくと、いろいろな仕事が楽しくなりそう

読んでいただきありがとうございました!