これ見て。ダンボールでストーブ作ったの

燃えちゃうね

あとね、ダンボールでガスコンロも作ったよ

それも燃えちゃうね

あっ、もしかしていつもの・・・

ダンボールだから暖房(だんぼー)ね

やっぱりダジャレか

変化が激しい時代。モノがあふれ経済成長が鈍化した日本では、今までのビジネスのやり方では立ち行かない状態になっています。

そこで、イノベーションを生み出すことができるデザイン思考が注目されるようになりました。

今回は、デザイン思考とは何か、何をするのか、メリットなどをお伝えします。

今回の記事は

【誰に】イノベーションの生み出し方、新たな製品・サービスの生み出し方を知りたい方

【何が】デザイン思考とは何か、メリット、デザイン思考のステップ(やり方)を理解できます

デザイン思考とはデザイナーが問題解決に取り組むときの思考法のこと

デザイン思考とはイノベーションを生み出すアプローチです

デザイン思考とは、デザイナーが問題解決に取り組むための考え方をビジネスや経営に活かすアプローチのことです。

アップルやグーグルでは早くから「デザイン思考」を取り入れています。

デザイン思考は、ビジネス界だけでなく、教育、医療、社会問題などの様々な分野でも注目されています。

デザイン思考のメリット

デザイン思考ではユーザーの側に立って、ニーズや困りごとをしっかり把握するところから始まります。

ユーザー中心でモノゴトを考えるため、企業側の都合で作られるモノやサービスよりも受け入れられやすくなります。

企業側の都合と書くと、きつい言い方かもしれませんが、自分たちの強みを意識しすぎて、ユーザーの求めていることとずれてしまうのはあることですね。

また、多様化した現代は、できるだけ早く商品やサービスを開発する必要があります。

変化に追いつかないとね

デザイン思考では仮説を立てたらプロトタイプ制作・検証を繰り返すことにより、アイデアを素早く生み出せます。

デザイン思考は個人にとってもメリットがあります。

個人がデザイン思考を学ぶことで、個人の創造力や問題解決能力を向上させられるからです。

ぼくも勉強したい!

デザイン思考が必要な理由

デザイン思考という言葉が生まれたのは、1987年に出版されたピーター・ロウ氏の『デザインの思考過程』だと言われています。

ぼく、まだ生まれてない

その後、2005年にデザインコンサルティング会社「IDEO」の創業者であるデイビッド・ケリーが、自身が教授を務めるスタンフォード大学にd.schoolを創設。そこでデザイン思考を教えるようになりました。

では、日本でふたたび「デザイン思考」が取り上げられているのはなぜか。

きっかけは、経済産業省と特許庁が2018年に発表した政策提言「『デザイン経営』宣言」です。

「デザイン経営」とは、デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法です。その本質は、人(ユーザー)を中心に考えることで、根本的な課題を発見し、これまでの発想にとらわれない、それでいて実現可能な解決策を、柔軟に反復・改善を繰り返しながら生み出すことです。

特許庁

経済産業省の「デザイン経営」宣言の資料には、「なぜデザイナーはイノベーションの役に⽴つのか?」というコラムも載っていますので、読んでみててはいかがでしょうか。

「デザイン経営」で検索すると色々情報が出てくるよ

日本では経済だけでなく、人口減少や高齢化、地方都市の衰退など、様々な社会課題を抱えています。

こうした状況下で、デザイン思考を活用することで、新たなビジョンや社会のあり方を模索しているのです。

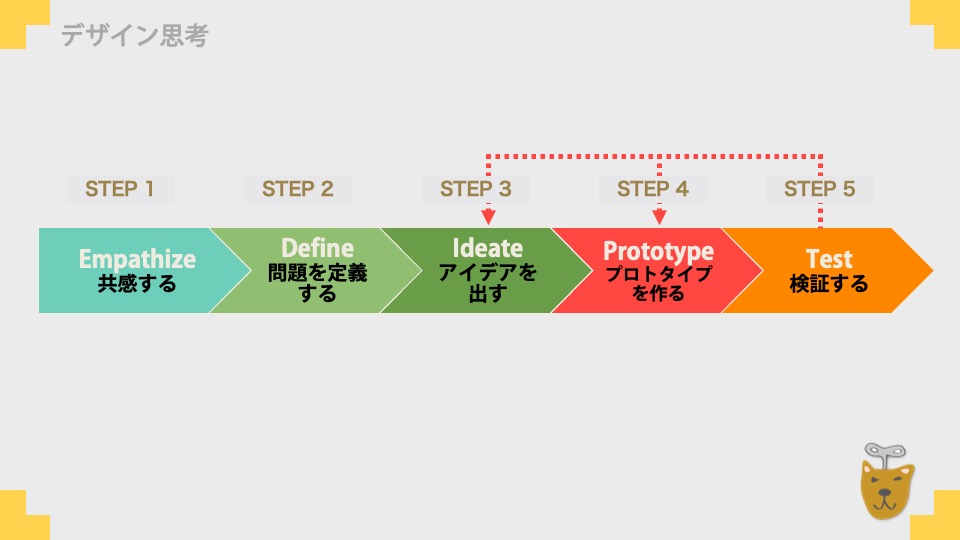

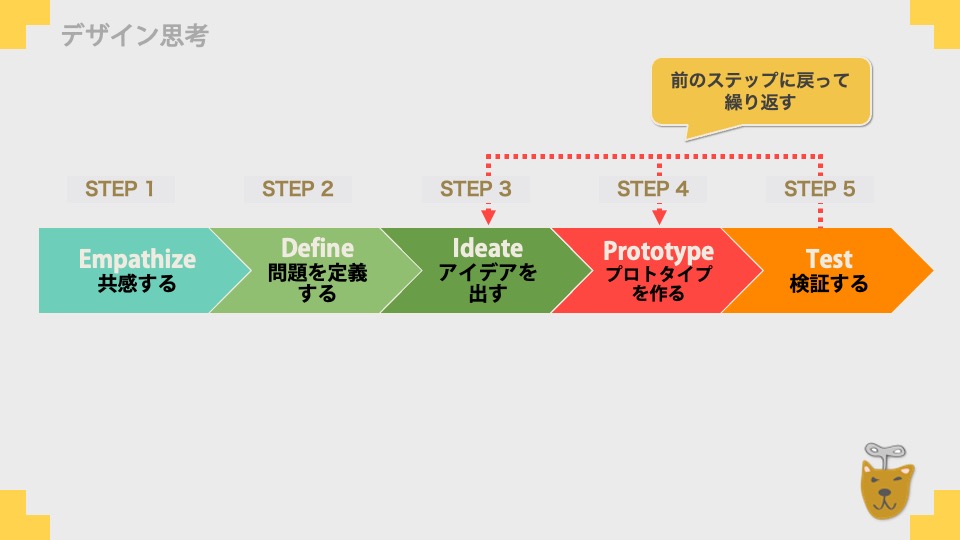

デザイン思考の実践方法(デザイン思考の5つのステップ)

デザイン思考には5つのステップがあります。

1. 共感する(Empathize)

2. 問題を定義する(Define)

3. アイデアを出す(Ideate)

4. プロトタイプを作る(Prototype)

5. 検証する(Test)

各ステップはこのあと説明しますが、全体を通しては、スピード感を持って取り組むことがポイントになります。

アイデアを出したら、すぐプロトタイプを作る。

プロトタイプができたら、すぐにユーザーに使ってもらいフードバックを得る。

そして、またアイデアを考えたり、プロトタイプを作り直したり、と高速でぐるぐるとステップを回していきます。

このスピード感がデザイン思考の大きな特徴ですので、意識して取り組みましょう。

デザイン思考の5つのステップでやること

ここからデザイン思考の5つのステップでやることをお伝えしていきます。

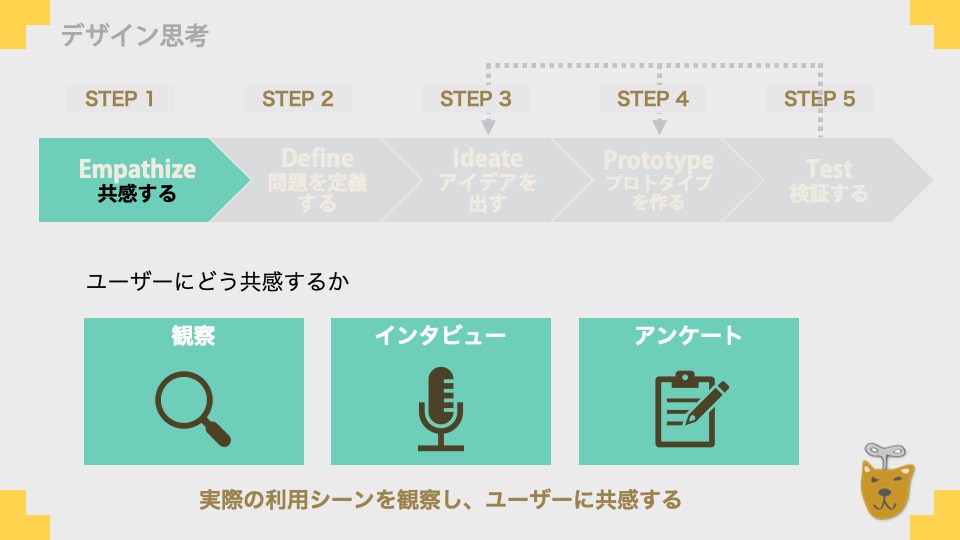

1. 共感する(Empathize)

「1. 共感する(Empathize)」は、デザイン思考の最初のステップです。

共感する対象は誰かと言うと、製品やサービスを使うユーザーです。

このステップでは、ユーザーの視点を理解し、そのニーズや問題点を把握することが目的です。

具体的には、ユーザーと接点を持ち、彼らの思考や感情、欲求を理解するための調査を行います。

例えば、商品やサービスを企画する場合、製品やサービスを使っているユーザーに対してアンケート調査をしたり、インタビューをしたりします。

無印良品では、実際の利用者のお宅に伺って、無印良品の製品を使っているところを観察しているそうです。

例えば、家庭で使う製品の開発であれば、家の中で観察する。

例えば、モビリティ(移動)について新しいアイデアを考えたいときには、街にでかけて、人々の移動の様子を観察します。

実際に使っている人や状況を見ながら、ユーザーに共感するということが重要です。

頭の中で考えるんじゃないんだね

はい、しっかり使っている人のことを理解することが大事です

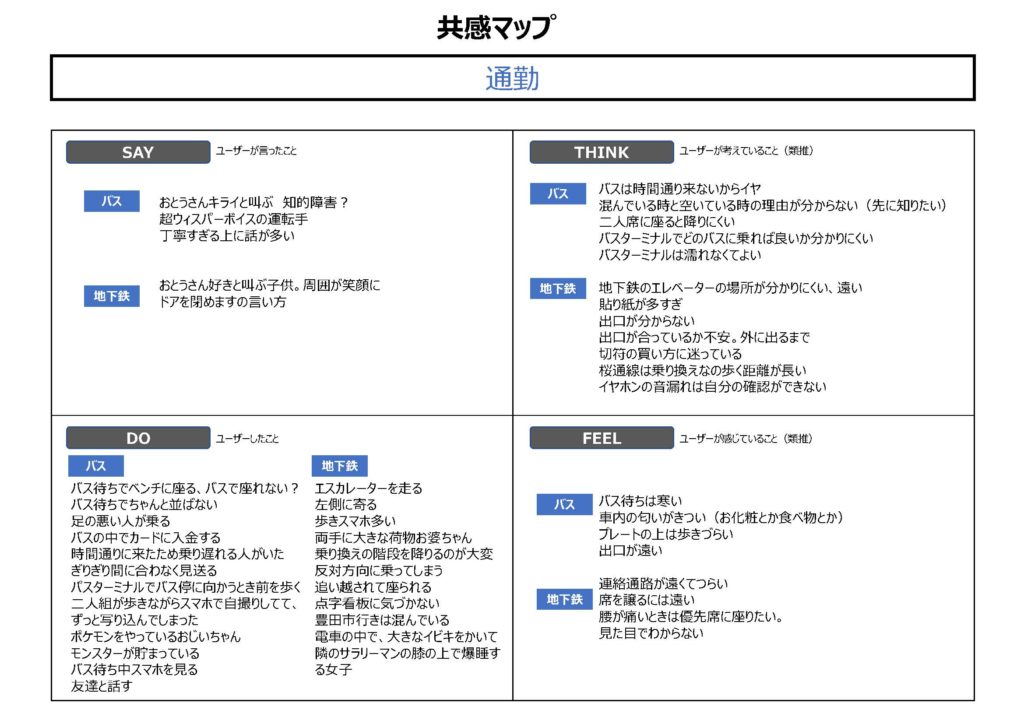

観察するときには「共感マップ」を作って使ってみると、情報整理がしやすいです。

ユーザーの観察については、以下の記事もご覧ください。

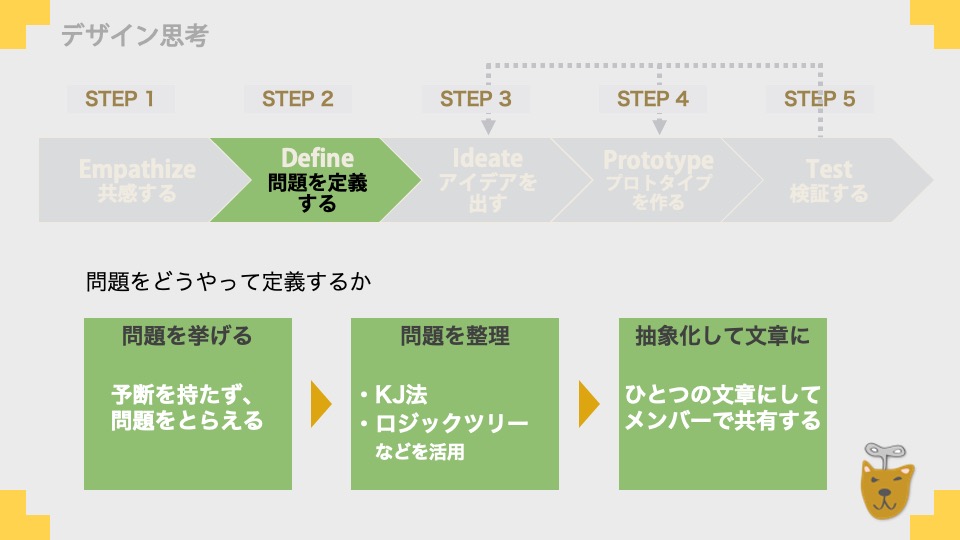

2. 問題を定義する(Define)

「2. 問題を定義する(Define)」は、「1. 共感する(Empathize)」のステップで観察してわかった問題点を整理して、問題を明確にするステップです。

問題が多く出た場合は、KJ法を使って情報を整理してみるといいでしょう。

KJ法というのは、川喜田二郎さんが考えた情報整理の方法です。

KJ法については、こちらの記事をご覧ください。

このステップで重要なのは問題点の定義の仕方です。

ユーザーのニーズや要望にもとづいて、問題の本質を捉え、言葉にすることが大切になります。

箇条書きで問題を並べるだけではダメなのね

そうです、抽象化して、ひとつの文章にすることが大事です。

抽象化してひとつ文章にするのは練習が必要ですが、かならず文章にしてまとめ、メンバーと共有します。

例えばどんな文章にすればいい?

例えば「どうすれば」を入れてみましょう

問題定義文の例:

・どうすれば、部屋の掃除をもっと簡単に済ませることができるだろうか

・どうすれば、部屋の掃除をもっと楽しくできるだろうか

・どうすれば、満員電車に乗らずに通勤ができるだろうか

・どうすれば、満員電車のなかで快適にすごせるだろうか

・どうすれば、学校をアミューズメントパークのような楽しい場所にできるだろうか

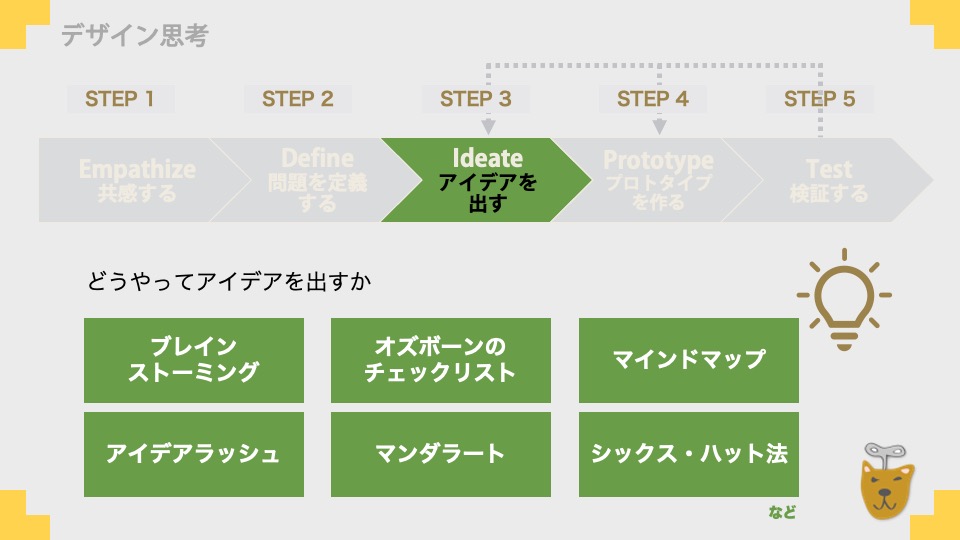

3. アイデアを出す(Ideate)

「3. アイデアを出す(Ideate)」は、「2. 問題を定義する(Define)」で定義した問題に対して、解決策を考え出すステップです

このステップでは、ブレストやマインドマップなどのアイデア出しの手法を用いて、アイデアを出し、発展させていきます。

アイデア出しのやり方は色々あります。

アイデアの出し方(発想法):

・ブレインストーミング(ブレスト)

・アイデアラッシュ

・オズボーンのチェックリスト

・マンダラート

・マインドマップ

・シックス・ハット法

勉強したやつがある!

チームでやる場合は、ブレインストーミングがオススメです。

ブレインストーミング(ブレストと略したりします)は、みんなでアイデアを出し、発展させる手法です。

ブレインストーミングについては、こちらの記事をご覧ください。

ひとりで考える場合は、オズボーンのチェックリストやマンダラートもオススメです。

オズボーンのチェックリストについては、こちらの記事をご覧ください。

同じメンバーでアイデアがなかなか出ない場合は、メンバー以外の人を集めてアイデア出しをしてみるのもオススメです。

多様な視点やバックグラウンドを持った人々を集めてみましょう。

会社では、他部署の人や会社以外の人を呼ぶのは難しいかもしれませんが、例えば『イノベーションワークショップ』のようなイベントを開催して人を集めてみてはいかがでしょうか。

デザイン思考の場合、まずは非現実的なアイデアを出すことが推奨されています。

夢物語でもいいので、こんなものがあったらいいと素直に感じるアイデアを出していきましょう。

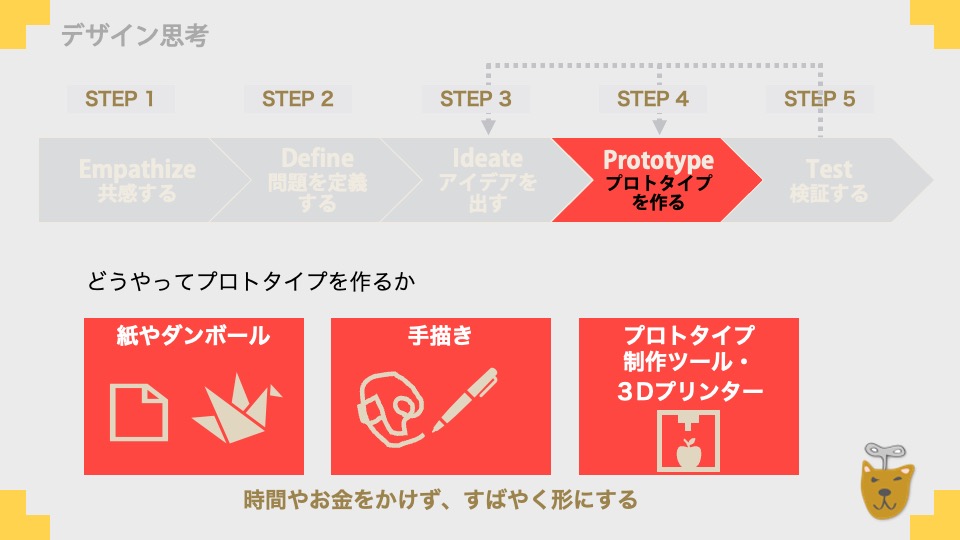

4. プロトタイプを作る(Prototype)

「4. プロトタイプを作る(Prototype)」は、「3. アイデアを出す(Ideate)」で出たアイデアを実際に形にして、試作品(プロトタイプ)を作り出すステップです。

このステップでは、素早くプロトタイプを作ることが重要なポイントです。例えば製品であれば、ダンボールや厚紙で作ってみる。

スマホアプリであれば、手描きでアプリのイメージを描いてみる。

お金も時間もかける必要はありません。

大事なのは、目の前に形としてあって、それをもとに議論ができるということ。そしてそれを誰かに見せて意見をもらえること。

とにかく形にしてみましょう。

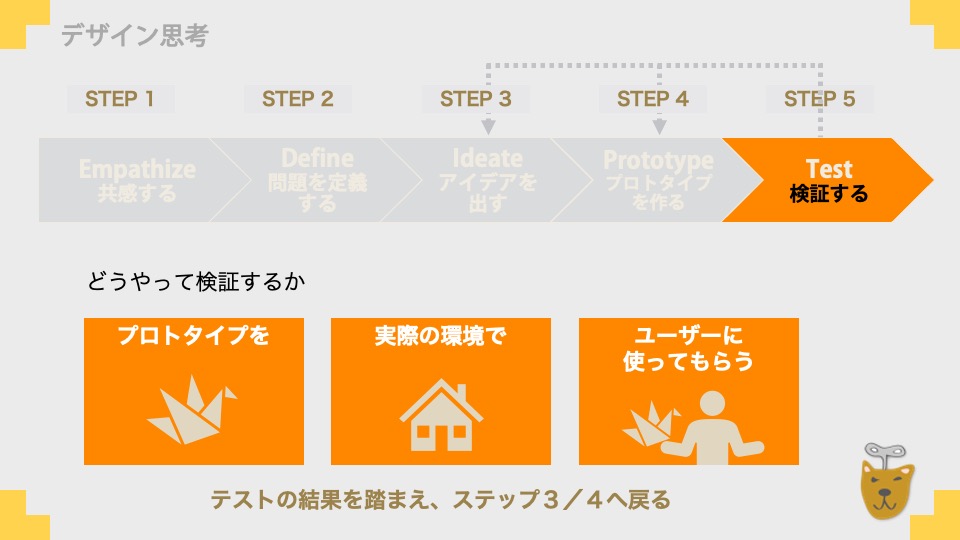

5. 検証する(Test)

最後のステップは「5. 検証する(Test)」です。

このステップでは作成したプロトタイプをユーザーにテストしてもらい、改善点を見つけていきます。

前のステップで、プロトタイプは安く作った簡易的なものでよいとお伝えしましたが、このプロトタイプを見せるのが恥ずかしいという意識が出てしまうかもしれません。

そして、もっとちゃんとしたものを作ってから見せようとなり、時間がかかってしまってはいけません。

大事なのは、とにかく早くユーザーの意見をもらい、それをもとに改良していくことです。

デザイン思考では、この検証のステップの結果をもとに、アイデア出しのステップに戻ったり、プロトタイプ制作のステップに戻ったりして、製品やサービスのブラッシュアップをしていきます。

繰り返すのが大事なのね

はい、そして素早く繰り返すのが大事です

いかがだったでしょうか。

デザイン思考という言葉から、頭の中だけでやることと思ってしまいがちですが、実際は体験・体感することが大事だということを覚えておいてください。

ぜひ一度デザイン思考での企画開発してみましょう。

よし、ダンボールで暖房器具を作ろう!

直接的なのきた〜

読んでいただき、ありがとうございました!

デザイン思考に関する本の紹介もしています。