給食のおかずをみんなが残さず食べるアイデアなんだけど、先生に企画書見せたよ〜

どうだった?

校長先生に説明してって

それはすごい!

でもどうやって説明したらいいのかなあ

スライド形式の企画書にまとめてプレゼンしましょうか

プレゼン! なんかすごそう!

今回は、スライド形式でまとめる企画書についてお伝えします。

今回の記事は

【誰に】企画書の書き方を知りたい方、スライド形式で企画書をまとめたい方

【何が】企画書に何を載せるか、どうまとめるかがサンプルを見ながら理解できます

企画書をA4用紙1枚でまとめたい方は、こちらの記事をご覧ください。

パワーポイントなどを使って、スライド形式で企画書を作りましょう

スライド形式というのは、説明スライドを何枚か作成し、紙芝居のように、一枚ずつ見せて説明していく形式です。

マイクロソフトのPowerPoint(パワーポイント)や、グーグルのスライド、MacのKeynote(キーノート)がスライド形式の資料を作る代表的なソフトウェアです。

紙芝居って見たことないよ

一枚一枚、絵の描かれた紙をめくって、お話を進めるんです

昔は、公園におじさんが自転車で来て、紙芝居をやってたらしいよ

スライド形式企画書サンプル

さて、スライド形式の企画書をサンプルを見せながら、解説をしていきます。

企画のテーマはA4企画書と同じものにします。

はじめちゃんの企画

クライアント:学校の担任の先生

解決したい問題:クラスの生徒が給食のおかずを残してしまう

納期:6月には解決したい

費用:先生のおこづかいから

うん、ぼくの企画ね。前回A4一枚で企画書書いたよ

校長先生にもA4企画書でいいんじゃないの?

予算がもらえるかもしれないから、プレゼンしてほしいって

上記の企画をスライド形式の企画書にまとめたのがこちらです。

15枚のスライドにまとめてあります。

すごい!

1枚1枚順番に見せていくんだよね

スライド企画書にのせる項目

A4用紙一枚にまとめる場合、記載できる内容は絞られていましたが、スライド形式の場合、スライドの枚数はいくらでも増やせます。

ただし、言いたいことがたくさんあっても、説明しきれないと思います。

プレゼンで説明する時間もありますしね

校長先生は1時間時間くれるって

今回のサンプルの企画書で掲載する項目は、以下のものです。

・企画の背景/与件の整理

・現状分析

・課題

・目的

・コンセプト

・アイデア(施策案)

・体制

・スケジュール

・予算

企画対象や企画内容などによって変わると思いますので、ご自身の企画内容に合わせて、項目を増やしたり減らしたりしてください。

それぞれの項目について解説していきます。

各項目の詳しい説明は別の記事のリンクを貼っておくので、そちらを参照ください。

表紙

まず、表紙に必要な情報を入れます。

クライアント名のところは、部署名の場合は「御中」を、担当者名のところは「様」を入れましょう。

企画のタイトルは「XXXXXXに関する企画案」とか「XXXXXXXについてのご提案」のように書きます。

施策内容を伝えるタイトル、例えば「世界初!富士山の水を使ったビスケットのご提案」のように書いても良いのですが、個人的には、ここで企画内容を見せなくてもよいと思います。

少し、もったいぶるってことね

そうですね、これは考え方なので、どちらでも良いと思います

印象的な施策名を先に見せて興味をもってもらうのもありだね

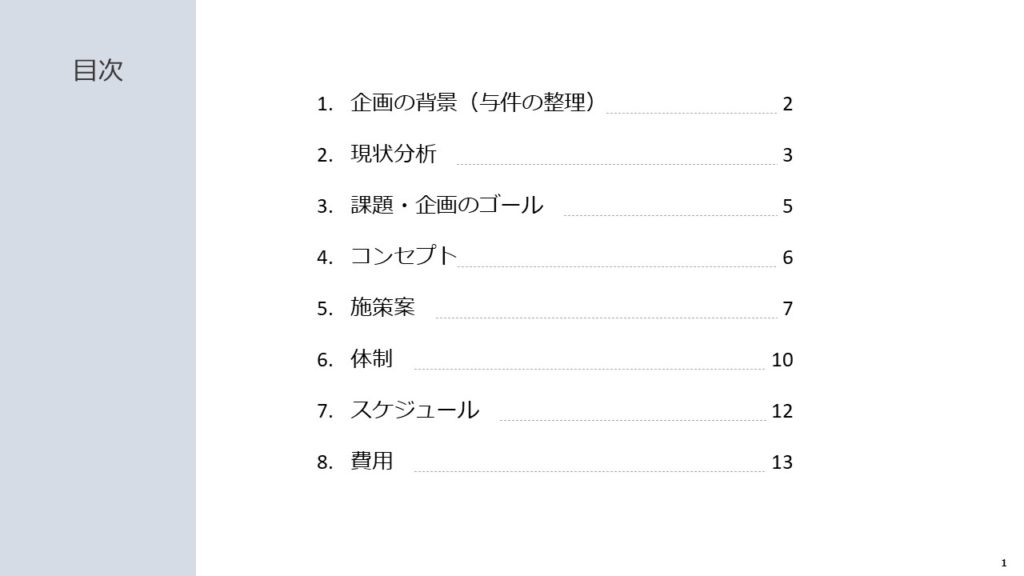

目次

次に目次のページを入れます。

目次はスライド数や項目数が少ない場合は必要ありません。

ただし、企画の全体像を先に提示できるというメリットがあるので、入れた方が良いと思います。

プレゼンでいつ終わるのか分からないと、クライアントの人が不安やストレスを感じることがあります

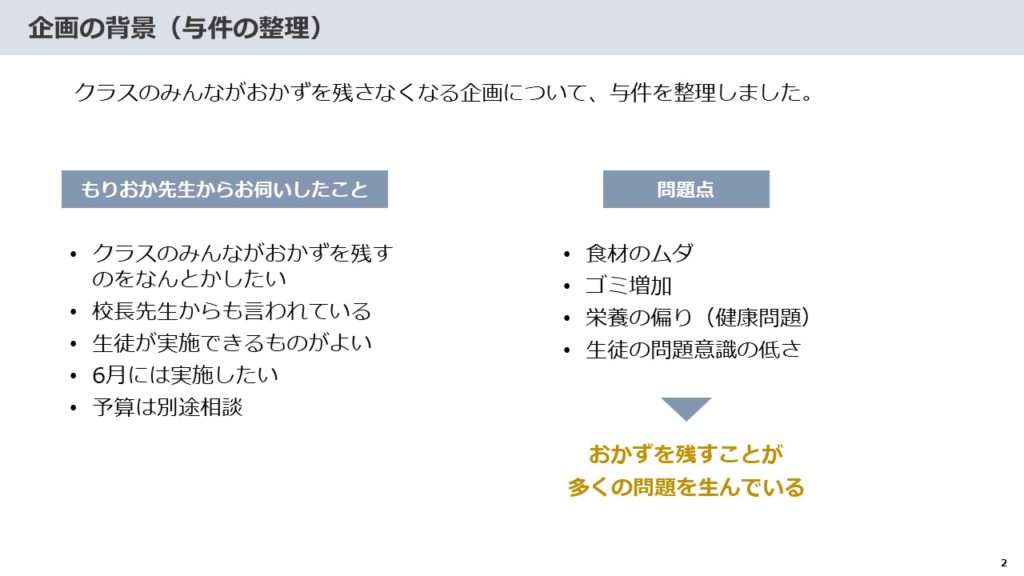

企画の背景/与件の整理

はじめに、提案する企画の背景を説明します。

なぜこの企画を提案することにしたのか、その背景を説明します。

クライアントから依頼があった場合は、「与件の整理」として、依頼された内容をまとめてもよいでしょう。

左側には先生から聞いたことが書いてあるね

そして、企画をなぜおこなう必要があるか、何が問題となっているのかを明確にします。

右側に書いてあることね

今回のサンプルでは、クライアントである先生から企画を依頼されていますので、与件(与えられた条件があります。

もし自分たちからの新規提案の場合は、現状分析していくなかで、現状の問題や課題(やるべきこと)を見つけていくことになります。

与件の整理については、記事『良い企画を生み出すために【与件の整理】』をご覧ください。

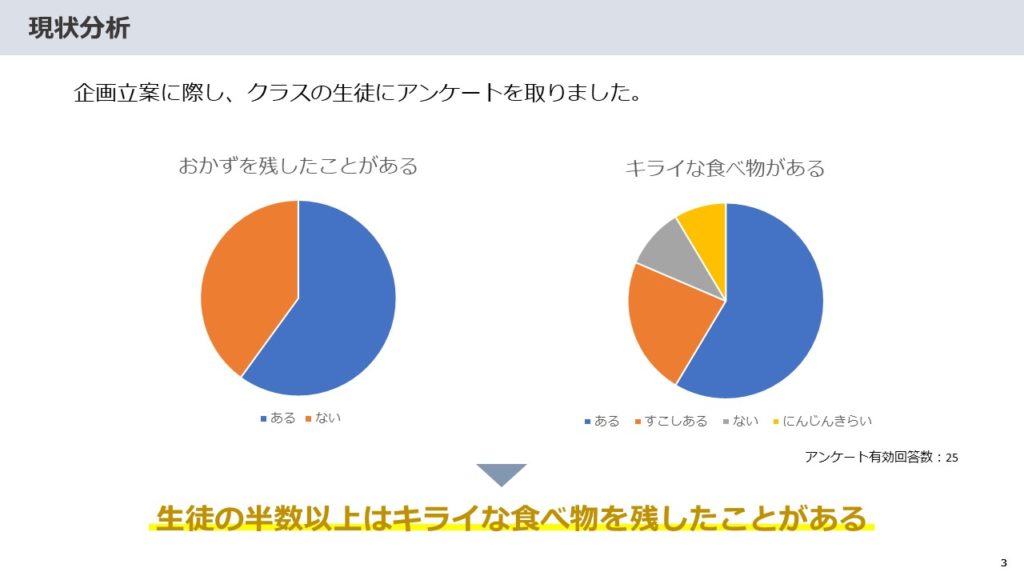

現状分析

ここには、集めた情報から現状分析した結果を載せます。

サンプルでは、対象者にアンケートを実施して、その結果を抜粋して掲載しています。

現状を分析していく中で、データが集まっている場合は、グラフにして載せるといいでしょう。

グラフの表示形式は、伝えたい内容に合わせて選んでほしいですが、必ず入れてほしいことがあります。

それは、データから何が読み取れるか、文章で書いておくということです。

「生徒の半数以上はキライな食べ物を残したことがある」のところね

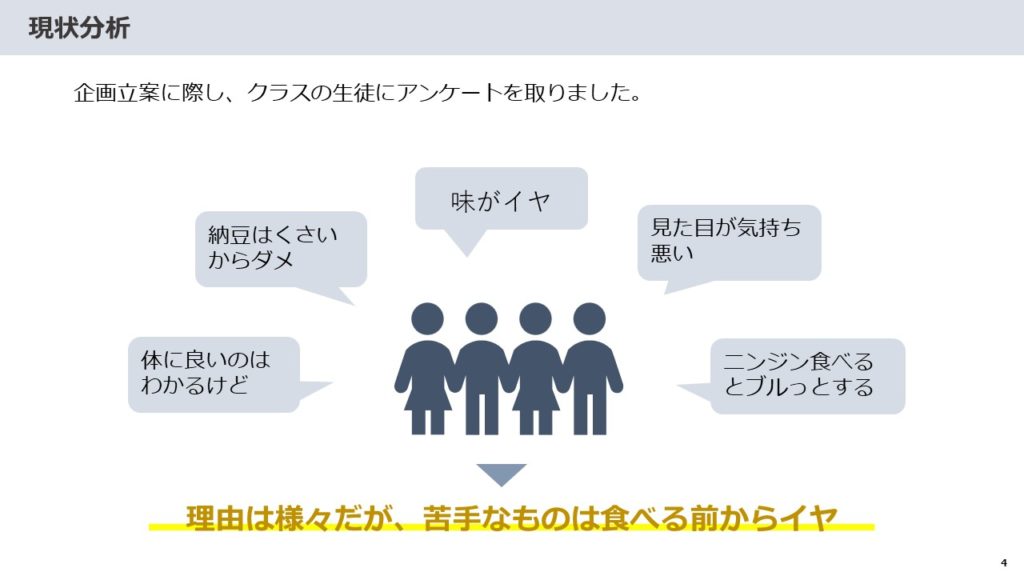

また、例えばターゲットユーザーにアンケートやインタビューを実施した場合は、その生の声をピックアップして掲載しましょう。

ユーザーが現在困っていることが具体的に入っていると、説得力が出ます。

ここでもポイントは、何がわかったかを一言でまとめておくことです。

「理由は様々だが、苦手なものは食べる前からイヤ」のところね

集めた情報から何がわかったのかをまとめることが大事です

情報収集については、記事『【企画の情報収集】情報は、妄想力を働かせながら整理して絞り込もう』をご覧ください。

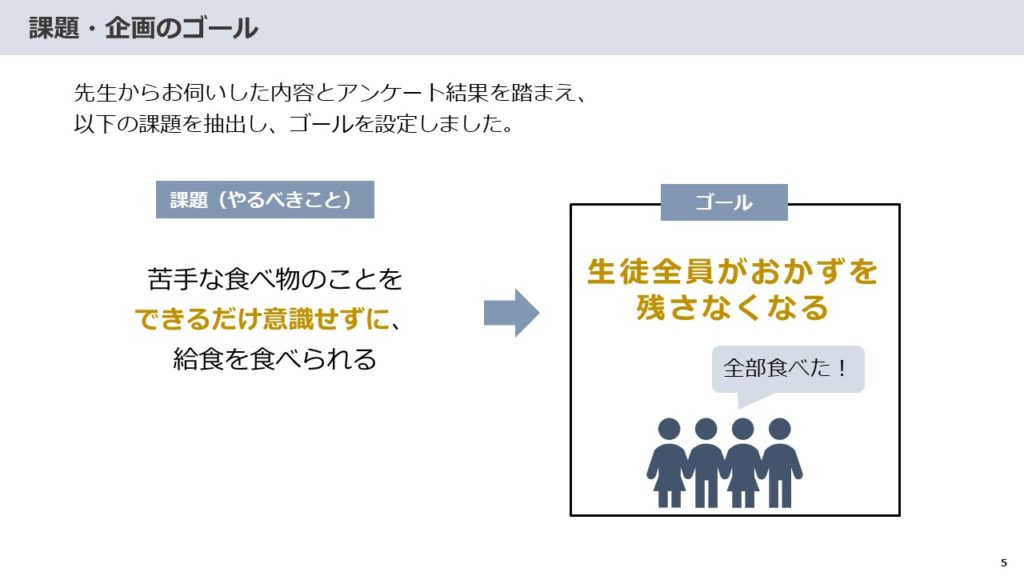

課題・企画のゴール

次に課題と企画のゴールを書きます。

課題:やるべきことのこと

企画のゴール:最終的にどういう状態になっているか

課題とは、やるべきことのことで、企画のゴールは、最終的にどういう状態になっているかのことです。

ゴールを決めて、そのゴールを達成するためにやることを考えます。

ゴールに対して、課題はひとつではありません

企画のポイントとしては、現状分析した結果からわかった問題点に対して、課題とゴールがつながっていることです。

サンプルでは、課題(やるべきこと)を明確にして、それがゴールにつながっていく感じにまとめてあります。

逆にゴールを設定して、それを達成するために課題がこれだけあります、という感じでまとめてもいいでしょう。

論理的に導いている感じが伝わるように、矢印を使ったり、図解にしたりして表現しましょう。

アイデアだけ伝えても良くないってことね

ストーリーの流れで、相手が納得できるようにしていきましょう

課題については、記事『【企画を始める前に】課題抽出でやることを明確にしよう』をご覧ください。

ゴール(目的)の設定については、記事『企画のゴールをまず決めよう!【目的設定】のやり方』をご覧ください。

コンセプト

ゴールを明確にしたあと、企画のコンセプトを伝えます。

写真がきれい!

今までとページの雰囲気が違うね

コンセプトの提示がプレゼンの盛り上がりポイントです

コンセプトのページは、印象に残るようにデザインしましょう。

写真を大きく使ったり、イラストを入れたり、コンセプトイメージが印象つけられるように工夫してください。

コンセプトの言葉は長くならないようにしましょう。

あまり説明を増やさず、コンセプトを表すキャッチコピーと補足する説明を載せます。

実際の企画内容を期待できるような言葉(コピー)を書きましょう。

コンセプトについては、記事『【企画はコンセプト次第!】良いアイデアを貫くコンセプトの作り方(具体例あり)』をご覧ください。

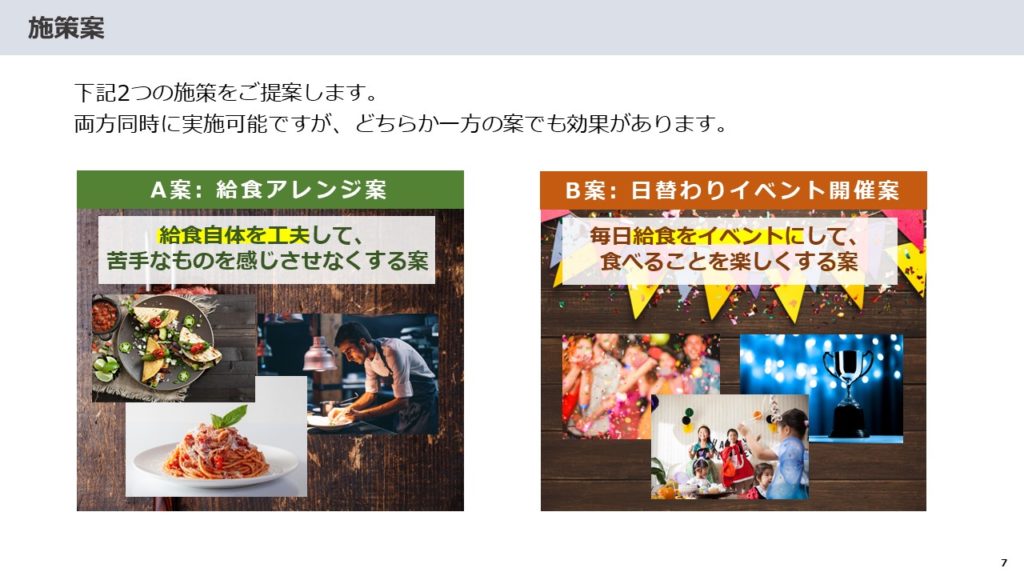

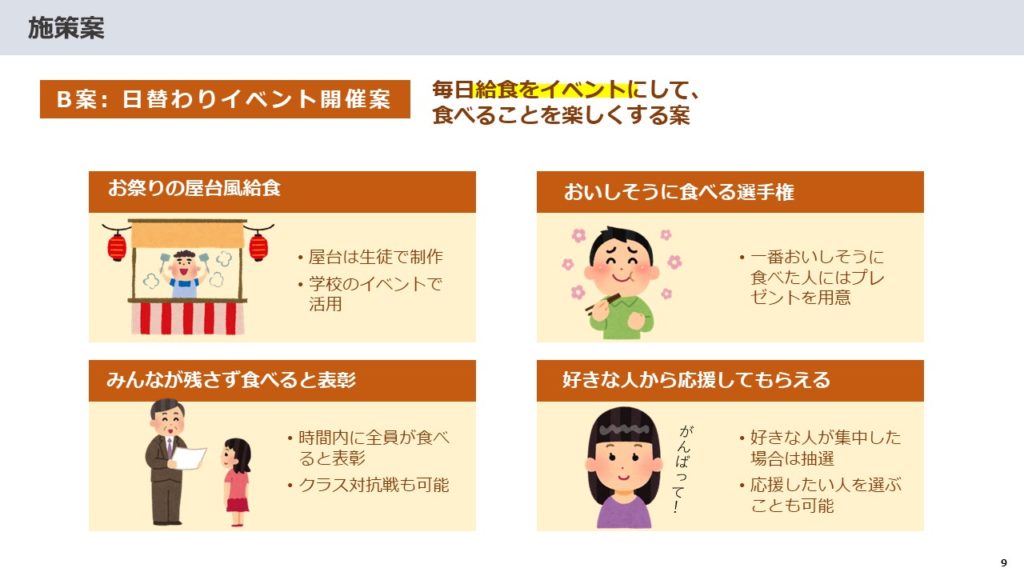

施策案

ここから、何をやるか、何を作るかという企画内容を具体的に説明します。

2つの方向性でアイデアを出したよね

A案、B案を提示しているね

このサンプルのように、複数案がある場合は、並べて比較しやすいようにします。

イラストや写真を入れて、それぞれのイメージが出るようにしましょう。

1案のときは?

1案のときは、その案の概要と詳細を書きましょう

クライアントの予算の都合もありますし、選択肢を与えることで、どちらかが採用されやすくなることもあります。

個人的には、一案だと、それが気に入らないと採用されなくなってしまいますが、複数案だと、この中だったらこれがいいというように、受注確率に効果があると思っています。

詳細案について、このサンプルではA案、B案のそれぞれでさらにいくつかの施策を提案する形になっています。

ここは提案内容に合わせて変えましょう。

例えば、コンペ企画(他の会社にも声が掛かっている場合など)の場合であれば、できるだけ具体的な施策案を説明します。

製品であればプロトタイプ(試作品)を、コンテンツであればサンプルを用意して、最終イメージが相手に伝わるようにしておきましょう。

単独指名された企画であれば、今回のサンプルのように選択肢を提示し、絞ってもらうこともできると思います。

受注前にどれだけ時間やお金をかけるか(企画にかける予算)もありますので、チームで決めて企画書にまとめていきましょう。

今回は、先生から指名されたからね

校長先生に案を選んでもらう提案なんだね

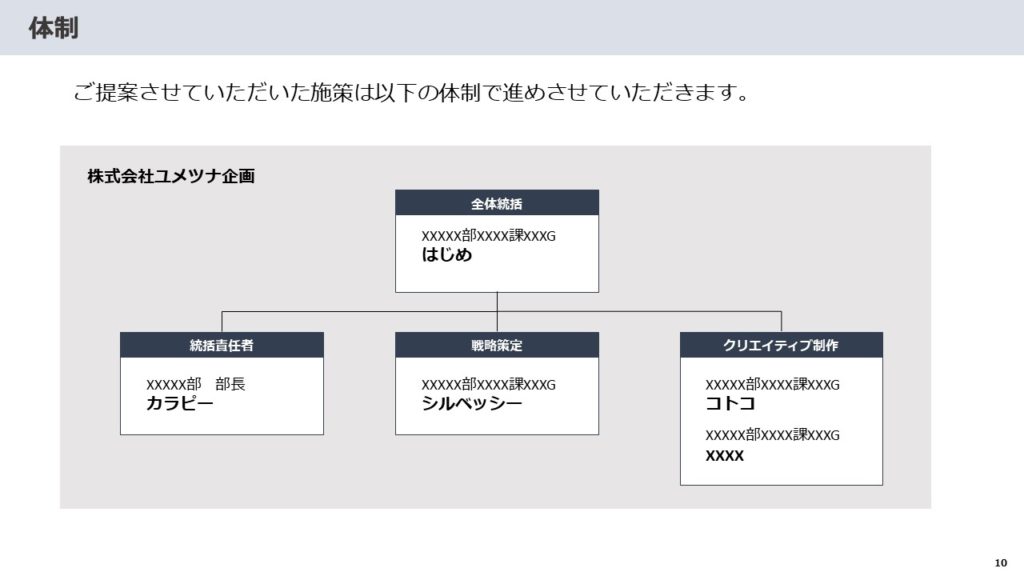

体制

施策案を説明したあとは、それを実施する場合の体制を伝えます。

サンプルのように関係性がわかるようにツリー状の図にしておくといいでしょう。

自社のメンバー以外に、スタッフとして協力会社やフリーランスの方に参加してもらう場合は、その人も体制表に入れておきます。

自社とは別とわかるように、枠で囲うなどしておくといいでしょう。

もし提案するクライアントや担当者が、あまりこちらのことを知らない場合は、プロフィールを記載しましょう。

プロフィールには名前、部署名、職種以外にも、経験してきた仕事内容や経験年数などを書いておきます。

プロフィールがあると安心できそう

スケジュール

スケジュールも載せましょう。

提案時点では、受注後に詳細スケジュールを提出することを書いておきます。

スケジュールについては、まずはクライアントの要望の期日にできるのか、それとも難しいのかが伝わればよいです。

期日に間に合うようにスケジューリングするのが基本ではありますが、あきらかに難しい場合は、各工程にこれくらいかかるということを理解してもらいましょう

クライアントからいつから始めたいか要望がない場合は、クライアントができるだけ早く始めたいと思っているか、少し先でよいと考えているかに合わせて納期を決めます。

サンプルでは大きく4つの項目に分けて、それぞれに矢印でやることを書いてあります。

どの工程にどれくらいかかるかのイメージが伝わるようにしておきます。

クライアントの確認作業もスケジュールにちゃんと入っているね

ただし、クライアントからスケジュールの提示が要望されていれば、しっかり作っておきましょう。

費用

私のいた会社では、見積書を別で提示していましたが、企画書に入れる場合は、概算見積と断って全体の費用が分かるようにしましょう。

特に複数案を提案したり、オプションの施策がある場合は、費用の区別がつくようにまとめましょう。

最初に予算提示されている場合は必ず、その予算内に収まる費用で提示します。

ただし、提案内容によっては予算を超えるものを提案する場合もあるでしょう。

その場合は、予算内だとここまで、ここからは追加予算になりますとはっきりさせておきましょう。

最後に締めの言葉を入れて、企画書は終了です。

校長先生、気に入ってくれるかなあ

スライド形式の企画書のメリット・デメリット

スライド形式でまとめる企画書はいかがだったでしょうか?

ちょっと大変そうだけど、自分でもやってみたい!

さて、ここで、スライド形式で企画書をまとめるメリット・デメリットをお伝えします。

メリット:

・ストーリー展開で企画を説明できる

・ひとつひとつの内容に集中してもらえる

・情報量の増減が自由にできる

デメリット:

・情報が増えて長くなる

・いつ終わるかが分からない

・知りたい情報がいつ出るか分からない(じれったい)

会議や打ち合わせの場でも、大型モニターに企画書を映してプレゼンすることが増えました。

最近ではテレビ会議でプレゼンを実施していることもあります。

プレゼンでは、スライド形式の企画書がぴったりだね

スライド形式の企画書は、ひとつひとつの内容を見せながら説明できるため、内容が伝わりやすいです。

ストーリー立てて説明できるため、説明もコントロールしやすい。

逆にデメリットで挙げた、「いつ終わるか分からない」「知りたい情報がいつ出るか分からない」ということは意識しないといけません。

プレゼンで説明しているときには、聞いている人の顔を見て、今の説明に納得しているのか、疑問が出ているのかなどを気にしてください。

説明しながら気にするのは難しそう

練習するとできるようになりますよ

相手にできるだけ疑問をわかせないようにするには以下の方法をやってください。

・目次で構成を伝える

・プレゼンにかかる時間を先に伝える

・説明途中にあとどれくらいで終わるかを伝える

プレゼンを聞いている人が何を考えいるか、つねに意識して説明を工夫しましょう

スライド企画書のレイアウト・デザインはシンプルかつメリハリをつけて

スライド形式のレイアウト・デザインはできるだけシンプルにしましょう。

そして伝えたい内容が目立つようにメリハリをつけるようにしましょう。

デザインで意識するところ

・1ページ内の情報量を増やさない

・見出しは目立たせる

・一番伝えたいスライド(コンセプトとか企画案)⇒枠線や色、飾り、イラストや写真を入れる

・色は使いすぎない(メインカラーとアクセントカラーで3色から5色程度)

文字については、見出しや本文などの文字の大きさのバランス(文字のジャンプ率といいます)を意識して、違和感が出ないようにしましょう。

もちろん指定のフォーマットがある場合は、それを使いましょう。

スライドのデザインについては別の機会に説明できればと思います。

メインのカラーとアクセントカラーで2,3色くらいに絞って使ってみてください。

よし、これで校長先生にプレゼンしてくる!

がんばって〜!

校長先生に気に入られて、成績上げてもらうよ〜

目的変わってる〜

読んでいただき、ありがとうございました!