企画・発想に関する書籍を紹介します。

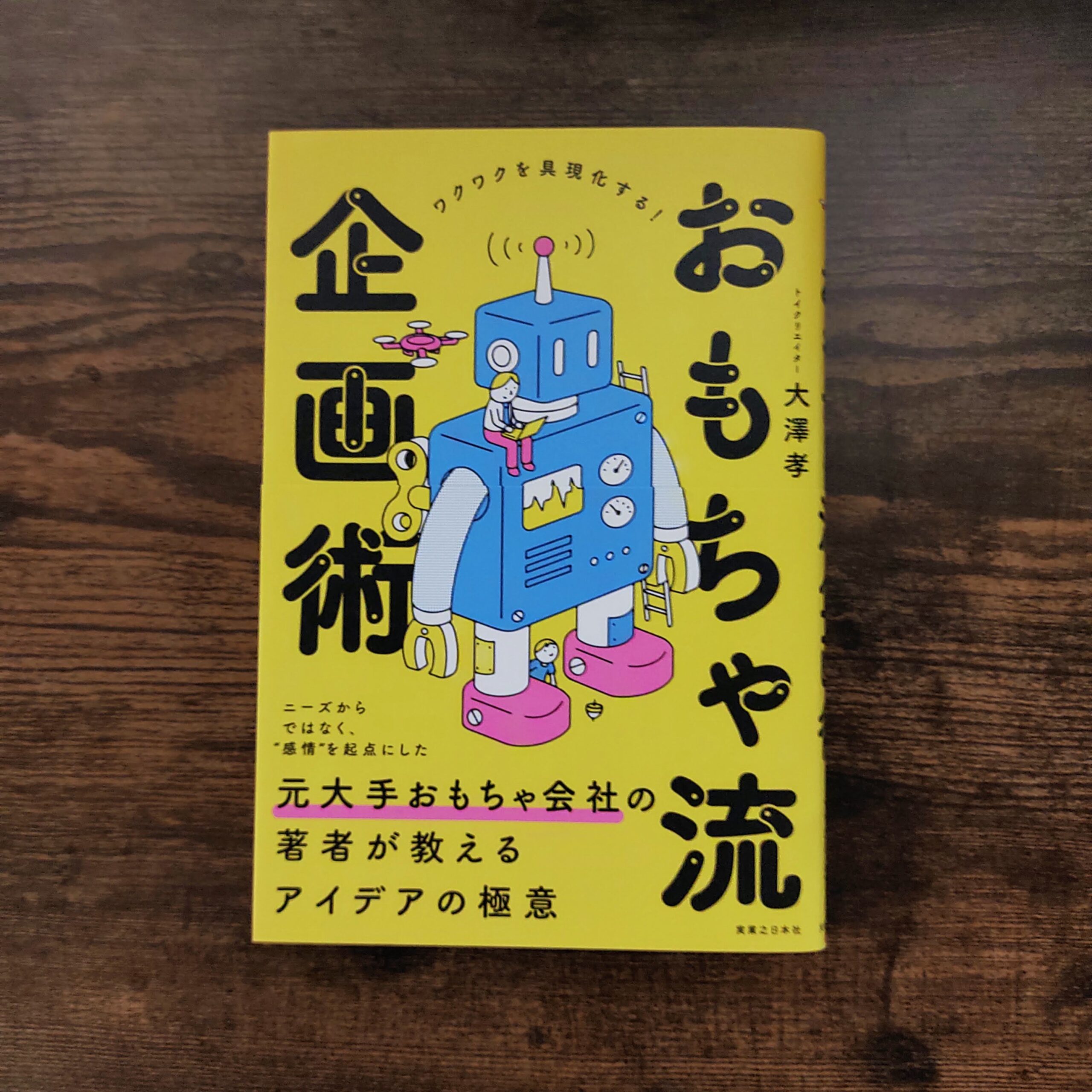

今回は大澤孝さんの『おもちゃ流企画術』です。

黄色い表紙の本にハズレなしです!

『おもちゃ流企画術』の概要

| タイトル | おもちゃ流企画術 |

| 著者 | 大澤 孝 |

| 出版社 | 実業之日本社 |

| 発売日 | 2022/10/4 |

| ページ数 | 168ページ |

| サイズ | 13 x 1.3 x 18.8 cm |

『おもちゃ流企画術』の目次

『おもちゃ流企画術』の目次は以下の通りです。

【目次】

はじめに

第1章 「おもちゃ流」とは

おもちゃは「心をプラスに動かす製品」

おもちゃ流の考え方が、飽和した市場を打ち破る

アイデアに対する誤解

第2章 おもちゃ流をつくる「プラスの感情」

「コスパ」から「ワクワク」へ――感情重視の商品

プラスの感情の基本は6つ

プラスの感情を起点にしたヒット商品

洗濯ばさみにプラスの感情を加えると……?

第3章 【基礎編】おもちゃ流アイデア術

公式は、人×感情×カテゴリー

もしあなたがスイーツの新商品企画を任されたら……

自分の仕事に落とし込んで考える

公式を入れ替えるだけで、企画がさらに広がっていく

第4章 【応用編】ヒット商品から新商品を生み出すおもちゃ流アイデア術

ヒット商品を公式に当てはめると、新しい視点が見えてくる

日本の国民的おもちゃ「人生ゲーム」の場合

スマホゲーム「ポケモン GO」の場合

行動を分析する「ソロキャンプ」の場合

第5章 アイデアを「企画」へ! おもちゃ流企画術

企画に落とし込むポイントは、「実現可能」にすること

試作品(プロトタイプ)をつくって評価する

おわりに

大澤孝さんはおもちゃ作りのプロです

大澤孝さんはトイクリエイターと名乗られています。トイ(TOY)はおもちゃのことですね。

タカラトミーで、ヒット商品を数多く手掛けた後、2019年に退職されてトイクリエーターとして活動しているそうです。

ヒット商品というのは、例えば、「ベイブレード」、「人生銀行」、「ビーダマン」など。

これらのおもちゃをご存知の方も多いのではないでしょうか。

「ベイブレード」はベーゴマを進化させたおもちゃで、コマ(ベイ)をぶつけて相手のをはじき出したり、長く回転できるのと競ったりするもの。

ベーゴマは子供のころに遊んだ記憶があります(THE昭和)。

「人生銀行」は、貯金箱なのですが、お金を入れるたびに貯金箱の住人の人生が変化していきます。

貯金額や期間を登録して、目的を持って貯金が楽しめるものです。

「ビーダマン」は、ビー玉を連射できるロボット?です。

これは私は知りませんでしたが、ネーミングといいビー玉飛ばすだけなのにこの仰々しさもたまらなくいいですね。

ヒット作を生み出す企画術がこの本で学べますよ

【感想】おもちゃ流企画術は楽しく企画ができる気持ちの良い術です

おもちゃ流というのは、おもちゃの企画特有のやり方があるってことです。

では他にはないおもちゃ特有のことって何でしょうか?

おもちゃ流企画術のいいところはとにかく「楽しい」こと

おもちゃというのはワクワクしたりドキドキしたりする「プラスの感情を与えるもの」だということがポイントとして挙げられます。

確かにおもちゃって楽しむものですから、プラスの感情がベースになりますね。それが企画に活きてきます。

おもちゃ業界では、機能性より心を動かかすかどうかが肝心

おもちゃ流企画術より

おもちゃ業界では機能性より心を動かすかどうかかの方が大事だそうです。

他の業界でもほんとはそうなのでは?と本を読んでちらっと思いました。

プラスの感情は6つに分けられる

大澤さんは、プラスの感情を6つに分類してます。

6つの感情:「興奮」「喜び」「感動」「安らぎ」「好き」「驚き」

本の中ではこの6つの感情別に、アイデアを考える方法が紹介されています。

この6つの感情の中からひとつを取り上げて、アイデアを考えていく方法が紹介されています。

たとえば「洗濯バサミ」を「感動」という感情をかけてアイデアを考えてみるような感じです。

おもちゃ流アイデア術の公式は【人×感情×カテゴリー】

大澤さんはアイデアの出し方として次の公式を本の中で紹介しています。

アイデア術公式:人×感情×カテゴリー

「人」というのは「誰(ターゲット)を」、「感情」は「どのような感情をもらたすか」、「カテゴリー」は「商品・サービス」のことです。

機能性より感情を動かすのが大事なおもちゃなので、アイデア術の公式にも「感情」という要素が入っています。

この公式は、まずカテゴリーを決めて、ターゲットを設定してから、どの感情をもたらすかを決める順で使います。

例えば、カテゴリー「マグカップ」、ターゲット「30代女性」、感情「リラックスできる」のような感じです。

ここから30代の女性がリラックスできるマグカップってどんなマグカップだろう、とアイデアを出してくのです。

大事なのは、感情のところですね。感情を決めることでアイデアを考える方向性が定まるのが良いところだなと思いました。

具体的なアイデアの出し方が本の中で紹介されています

初心者でもわかりやすいように例がたくさん紹介されています

「企画」の本に限らないのですが、ノウハウを伝える本では、「こういうやり方でやりましょう」と書いてあったあとに、具体例が紹介されているとわかりやすいですよね。

初心者向けと言いつつ、具体例がない本やWEBサイトの記事も少なくない印象です。

私も企画発想のノウハウをこのブログでお伝えしていますが、できるだけ具体的にやってみたものを載せるようにしています。

この「おもちゃ流企画術」は例がたくさんあるので、企画術を身に着けやすいのではないかなと思いました。

文章も簡潔で読みやすく、初心者向けに配慮されています

アイデアを企画に変えるポイントはすごく共感

最後の章になるのですが、公式を使って出したアイデアを、企画にするときのポイントが書かれています。

アイデアから企画へする。

これがとても重要。私も長くプランニングの仕事をしてきて、自分自身でも意識していますし、他の人の企画を見るときでも、アイデアを企画にするというところをよく分析します。

アイデアはいいけど、実現できないってことはよくあるのです。

アイデアは自由に発想していいのです。アイデアの振れ幅が大きければ大きいほど、いい企画が生まれる確率も高くなる。これに対して、企画には「実現性」が必要です。

おもちゃ流企画術より

わかりやすい例が「コスト」です。

おもちゃの場合は製造コストがかかりますし、サービスであればシステム開発にコストがかかります。

例えば、絶対面白いアイデアが浮かんだとしても、ユーザーが買ったり使ったりできない価格になってしまうなら、実現できませんよね。

ちなみにこの本にはおもちゃの場合のコストカットの方法として、「ミャウエバー」という商品が紹介されています。

「ミャウエバー」は猫の形をしたクッションで、「クッション型疑似ペット」という説明がありました。膝の上に載せたり、抱きかかえたり、猫のような癒やし体験ができるものです。

この「ミャウエバー」も大澤さんの企画したものだそうです。

今の世の中、癒やしってとても大事ですよね。癒やされたい

この「ミャウエバー」はコンセプトをもとに、機能を絞ることで、商品としてコストを抑えることができたそうです。

いかがだったでしょうか。興味が出た方は、ぜひ『おもちゃ流企画術』を読んでみてください。