文章を書いた後、誤字や脱字がないかチェックしていますか?

仕事で文章を書いたり、プライベートでもメールやLINE、SNSなど文章を書いたりする機会は多いのではないでしょうか。

もちろんプロのライターの方や、私のようにマニュアル制作や企業のさまざまなコンテンツで文章を書いている方であれば、文章を校正するのは必須の作業です。

本を書いて電子書籍で販売したり、ブログで有料記事を作ったりする方もいるかもしれませんね

文章は自分で書いたときには、間違いやおかしい部分に気がつかないものです。

他の人の文章を読むとなぜかすぐ気づくよね

「簡単に文章校正ができるツールを使いたい」と思っている方もいると思います。

文章校正ツールを使えば、迅速に、かつ大量の文章をチェックできます。

一方、文章校正ツールにはメリットだけでなく、限界や注意点も存在します。

この記事では、文章校正ツール「Just Right!7 Pro」の基本的な使い方から、活用するメリットや注意点などを徹底的に解説していきます。

「Just Right!7 Pro」を購入するか判断していただけるように、サンプル文を使って検証もしていますので、ぜひ最後までお読みください。

私はJust Right!をバージョン5からずっと使っています

Just Right!7 Pro(ジャストライト7プロ)はプロユースの文章校正ソフトです

Just Right!7 Pro(ジャストライト7プロ)は、株式会社ジャストシステムが販売している文書校正用のソフトウェアです。

「プロ」とありますが「プロ以外」という種類はありません。「プロ」一択。

6以前のバージョンはパッケージ版も存在していましたが、最新の7はインターネットからの販売のみのようです。

公式サイトはこちら

価格は少し高めです

価格は個人用で、47,000円 (税込 51,700円)です。

高い!

なかなかの金額です。

この金額で、購入をためらう人も多いでしょう(私も個人で購入するときは、かなり迷いました)。

ちなみに法人用はライセンス販売となっていて、別途見積もりになります。

Just Right!7 Proの特徴

公式サイトでは以下の特徴が紹介されています。

01 目視と比べて校正時間が大幅短縮

02 細やかなチェックで、校正者の負担を軽減

03 新しい公用文ルールに沿ってチェック ⇒NEW

04 さまざまな業務アプリとスムーズに連携!

05 高解像度環境に対応 ⇒NEW

06 独自のルールでチェックが可能

07 品詞に悩まず素早く単語登録。「形態素アナライザー」

08 組織独自の表記ゆれも、逃さずチェック!

「NEW」となっている項目は、Just Right!7で追加された機能です。その他にもアップデートされている機能があります。

少し補足します

「03 新しい公用文ルールに沿ってチェック」の「新しい公用文ルール」というのは、文化庁が、令和3年に「公用文作成の要領」の見直しを70年ぶりに行ったことを指しています。

例えば公用文では、文を区切る読点をこれまでの「,(カンマ)」ではなく「、(テン)」を使うとしています。

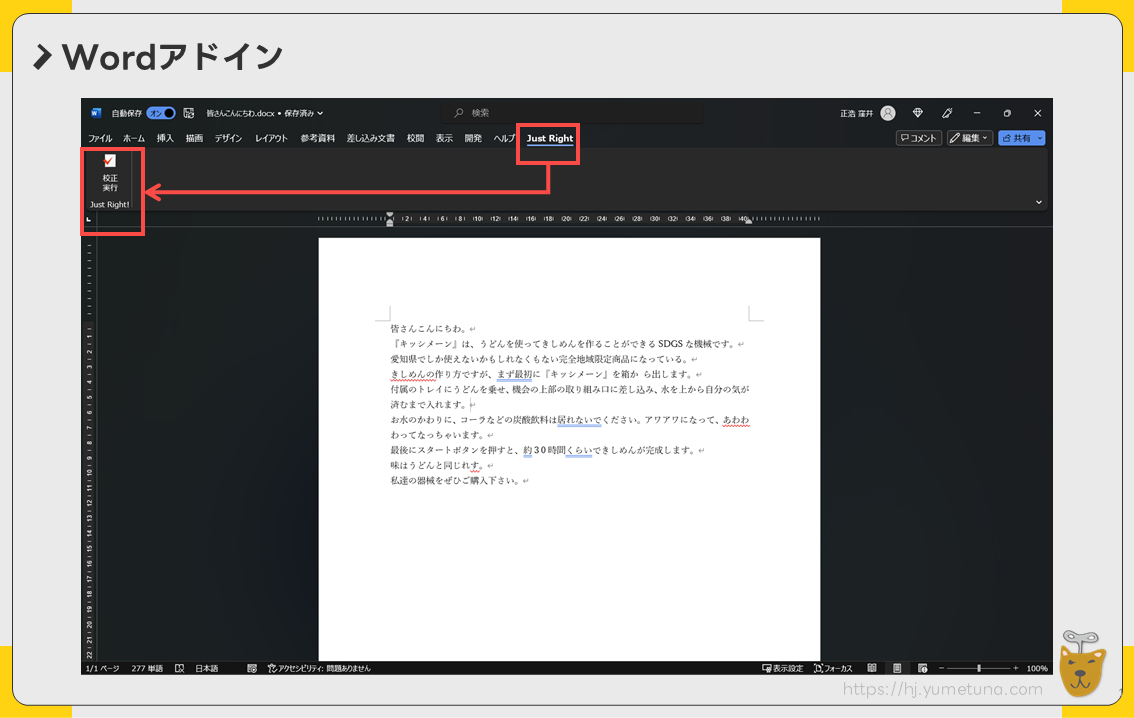

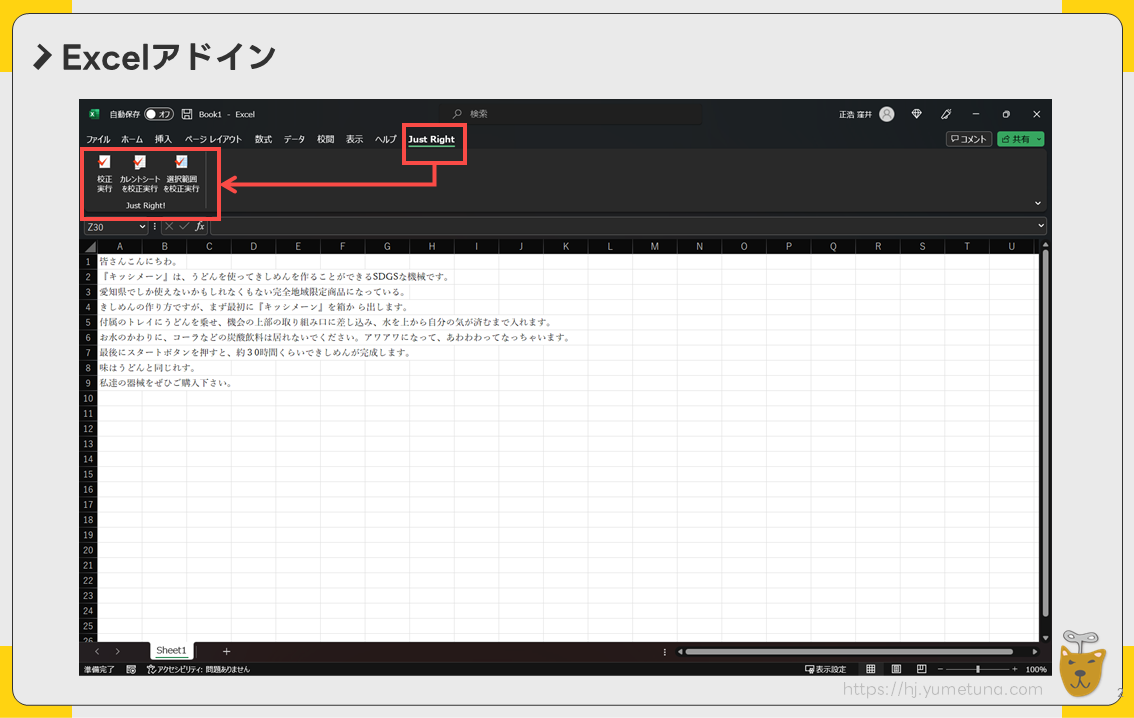

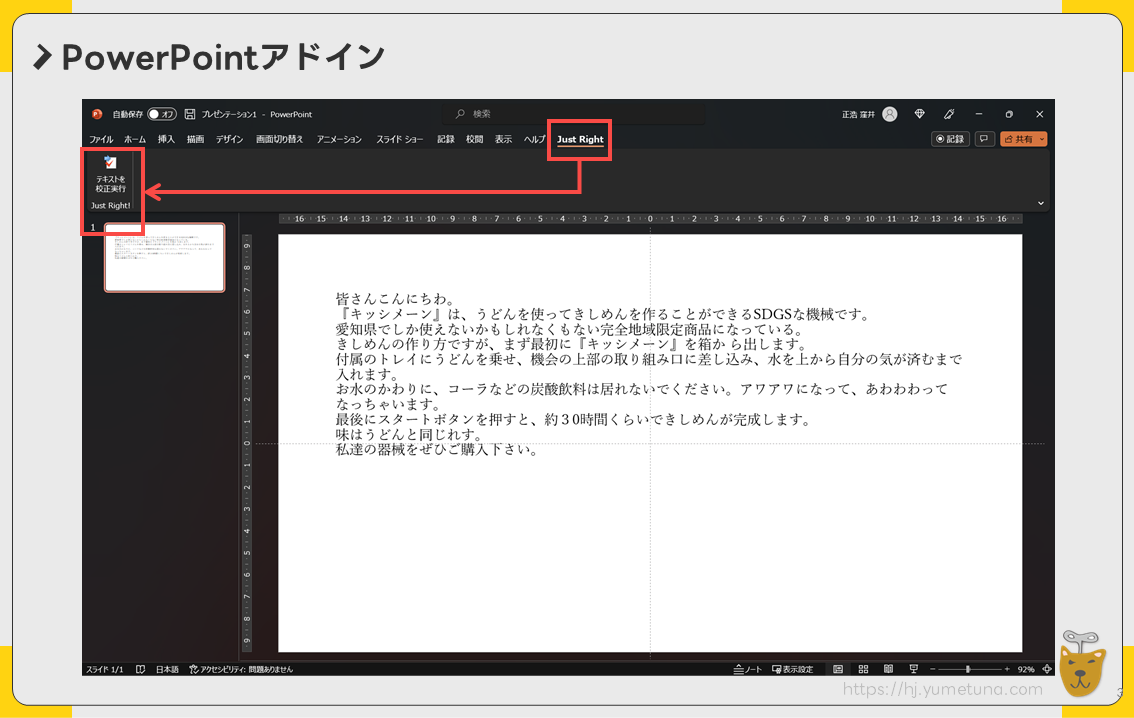

「04 さまざまな業務アプリとスムーズに連携!」の「業務アプリ」とはMicrosoftのOffice製品(Word、Excel、PowerPoint、Outlook)などを指しています。

それらのアプリケーションソフトから直接文章を校正できます。

「07 品詞に悩まず素早く単語登録。「形態素アナライザー」」の「形態素アナライザー」とは、既存の文章を単語単位に分解し、それぞれの単語の「表記・読み・品詞」を自動表示できる機能です。

単語を辞書に登録するときに、品詞が分からない場合や、一括で登録するときに使う機能です。

Just Right!7 Proのメリット・デメリット

まず、Just Right!7などの文章校正ソフトのメリットを挙げます。

- 時間と労力の節約:手作業での文章の校正に比べて効率的

- 誤りの検出範囲の広さ:スペルチェックや文法のチェックを徹底的に行う

- 一貫性の確保:文章全体の一貫性を確認し、不自然な表現を削減

そして文章校正ソフトの中でもJust Right!7を使うメリットは、次の2つです。

- パソコンにインストール(クラウド環境ではなく、スタンドアローンで使う)

- 独自の専用辞書を構築できる

Just Right!7 Proのデメリット

一般的な文章校正ソフト共通のデメリットではありますが、次のようなことが挙げられます。

- 100%の正確性を保証できない:不正確な指摘がされる可能性がある

- 文脈の理解が限定的:文章の文脈や意図を完全に理解できない場合がある

- 専門用語や専門分野の文法に対応しきれない:特定の専門用語や専門分野の文法に対しては限定的な修正しかできない

実際、ソフトを使ってみると、上記のことから「使えないな」「ダメだな」と感じることがあります。

上記のデメリットは、どの校正ソフトを使っても感じることですが、その点を理解して使う必要があります

Just Right!7を買った方がいいのは、こんな人

私のようにクライアントの企業から依頼を受けてコンテンツ(文章)を作る場合、その内容が機密情報にあたるため、クラウドにその文章を上げられません。

つまりクラウドタイプの文章校正ツールが使えません。

また、業界や技術などの専門用語が多くあり、そのチェックをするには専用辞書を構築できる必要があります。

会社の仕事で、社外に出ては困る文章のチェックや専門分野の文章をチェックしたい方には「Just Right!7」が唯一の選択肢になると思います。

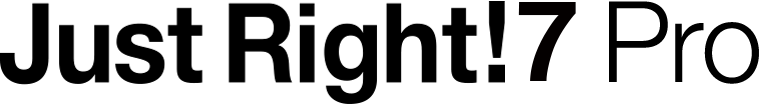

Just Right!7 Proの基本的な使い方

Just Right!7 Proの利用イメージをお伝えします。

使い勝手も大事だよね

校正作業自体は非常に簡単。

対象となる文章を開き、校正辞書を選んで、実行するだけです。

手順を画面で紹介します。

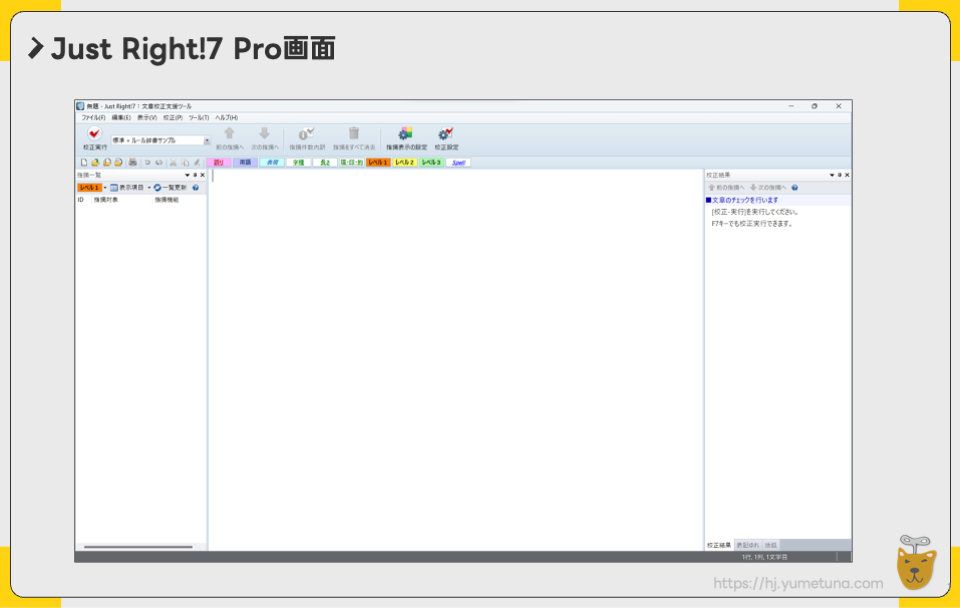

1. 校正するファイルを開く

まず、校正する文章を開きます。

【ファイル】のところから開けるのは「テキストファイル」、「HTMLファイル」、「PDFファイル」の3種類です。

PDFファイルを開いた場合、PDF内のテキストだけをジャストライトが抜き出して、校正します。

他にもMicrosoftのオフィス製品(Word、Excel、PowerPoint、Outlook)のデータも校正できます。こちらは各アプリケーションにアドインしたツールからおこないます(後ほど解説します)。

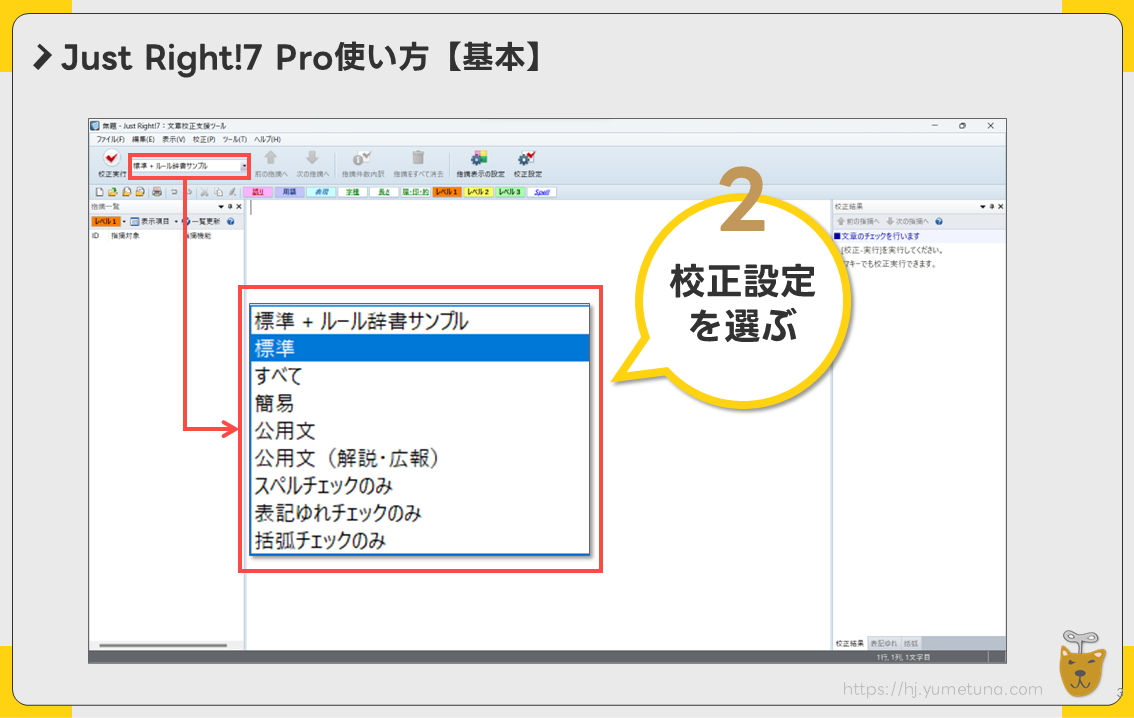

2. 校正設定を選ぶ

ファイルを開いたら、校正設定を選びます。

校正設定とは、校正するための基準を項目ごとに設定したものです。

標準でインストールされている校正設定は以下の設定です。

標準

すべて

簡易

公用文

公用文(解説・広報)

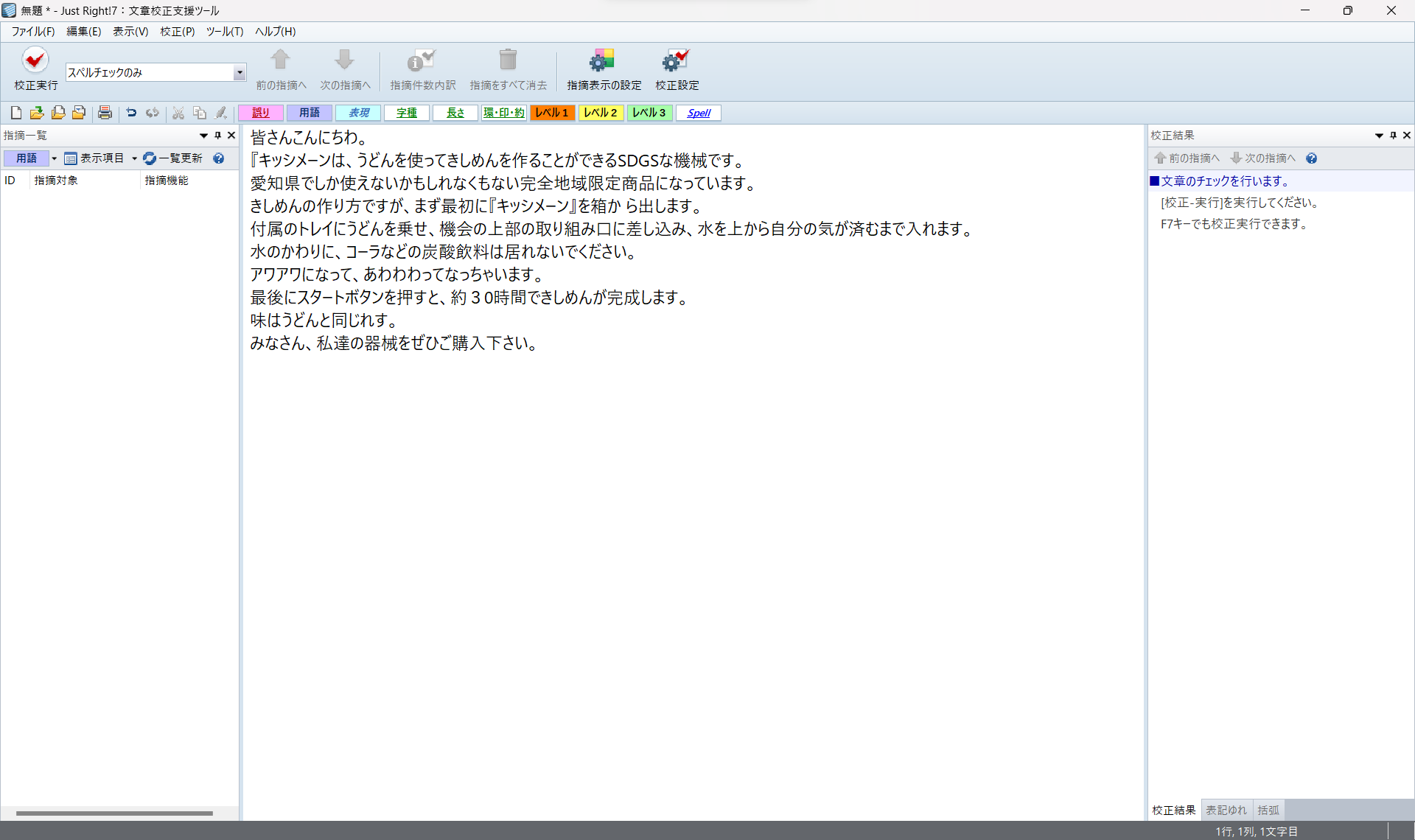

スペルチェックのみ

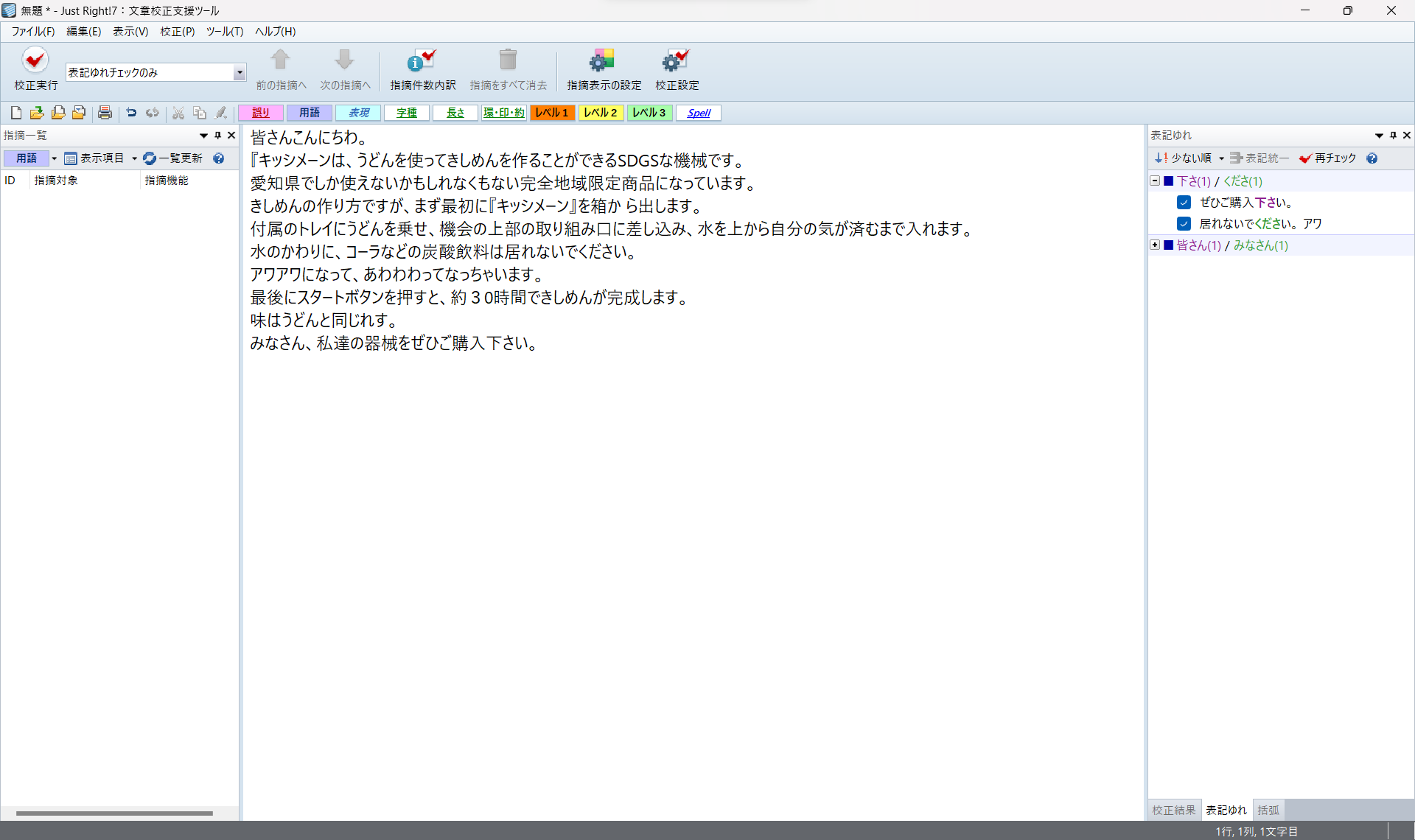

表記ゆれチェックのみ

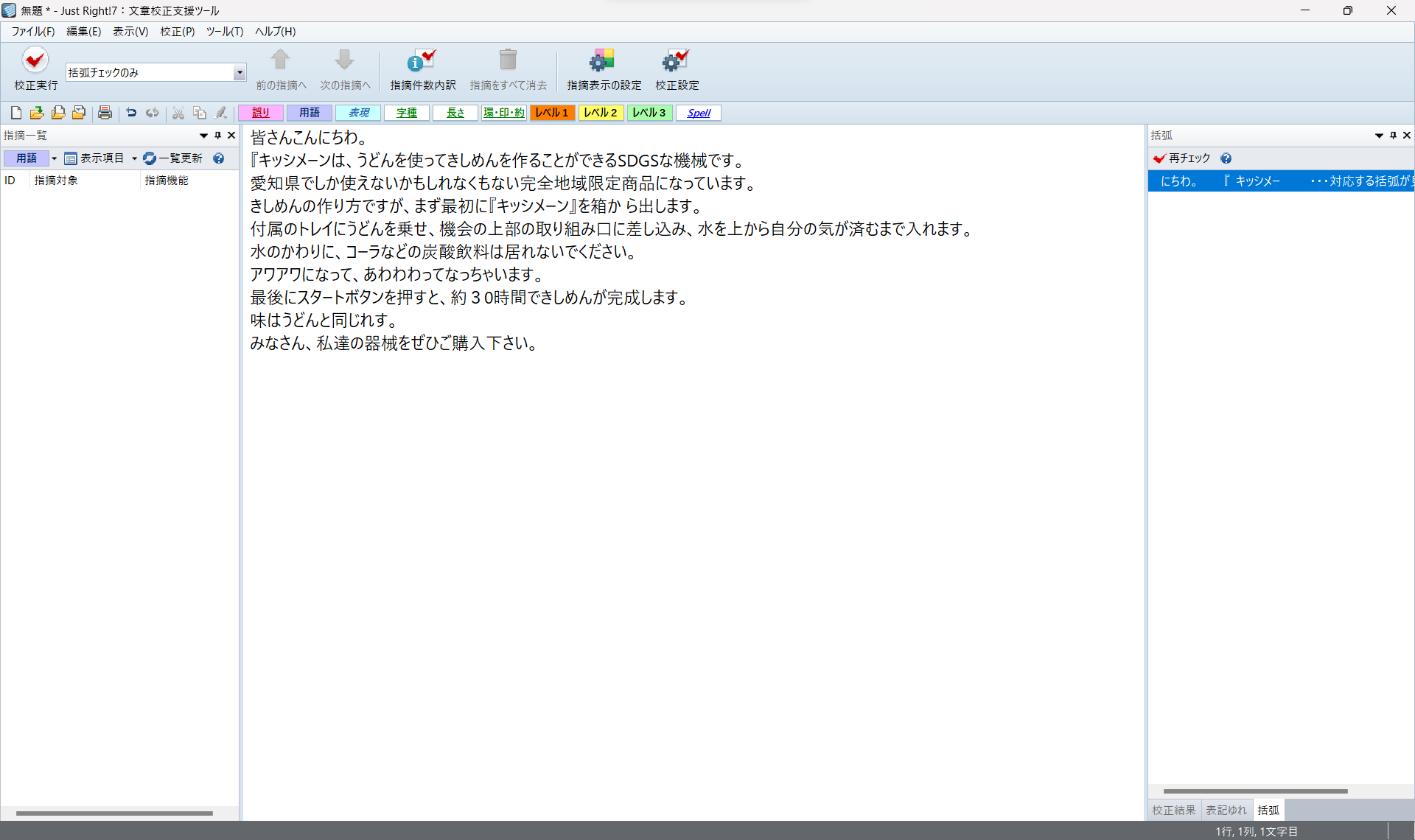

括弧チェックのみ

上記以外にも自分専用の校正設定を登録できます。

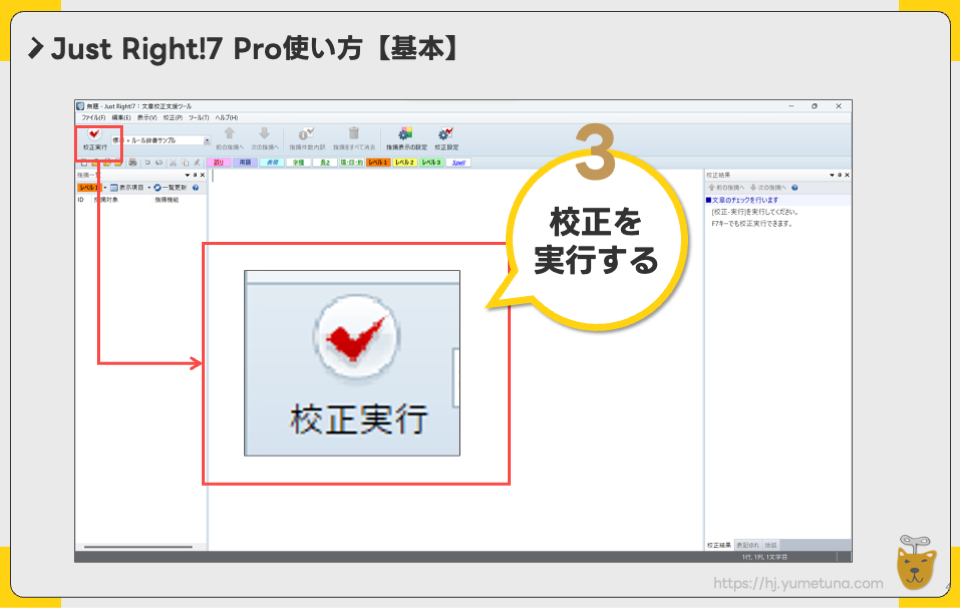

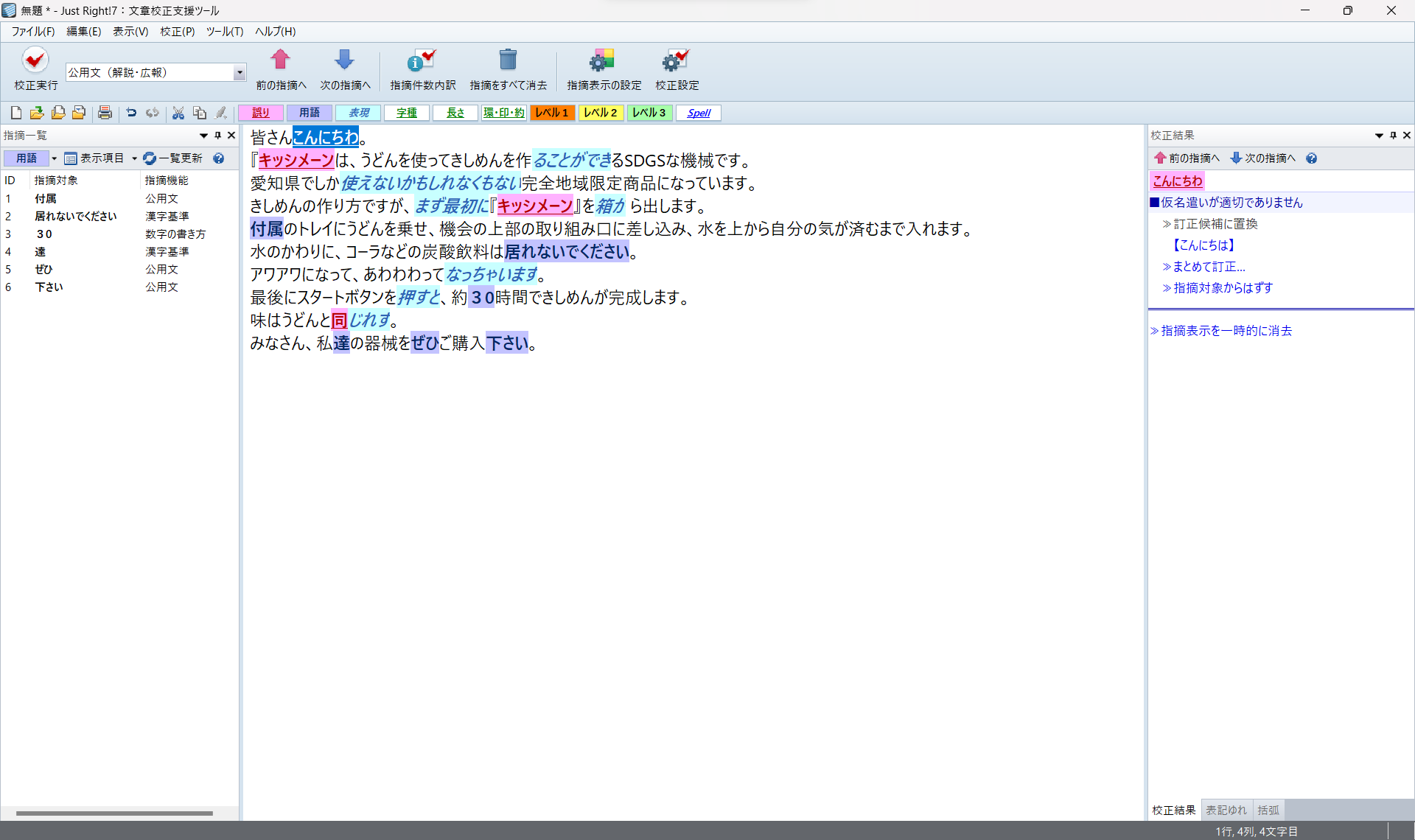

3. 校正を実行する

「校正実行」のボタンをクリックします。

自動で文章をチェックしていきます。

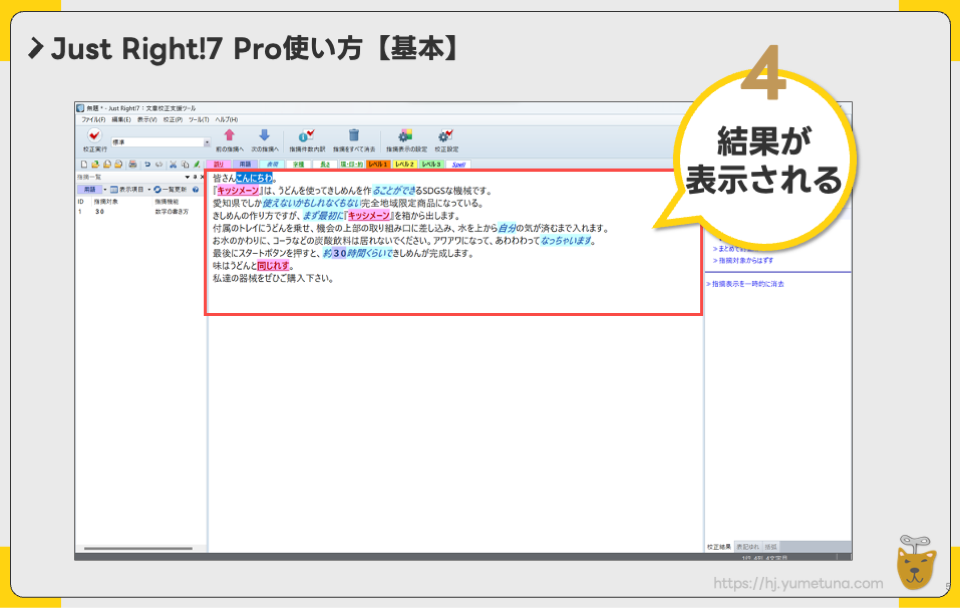

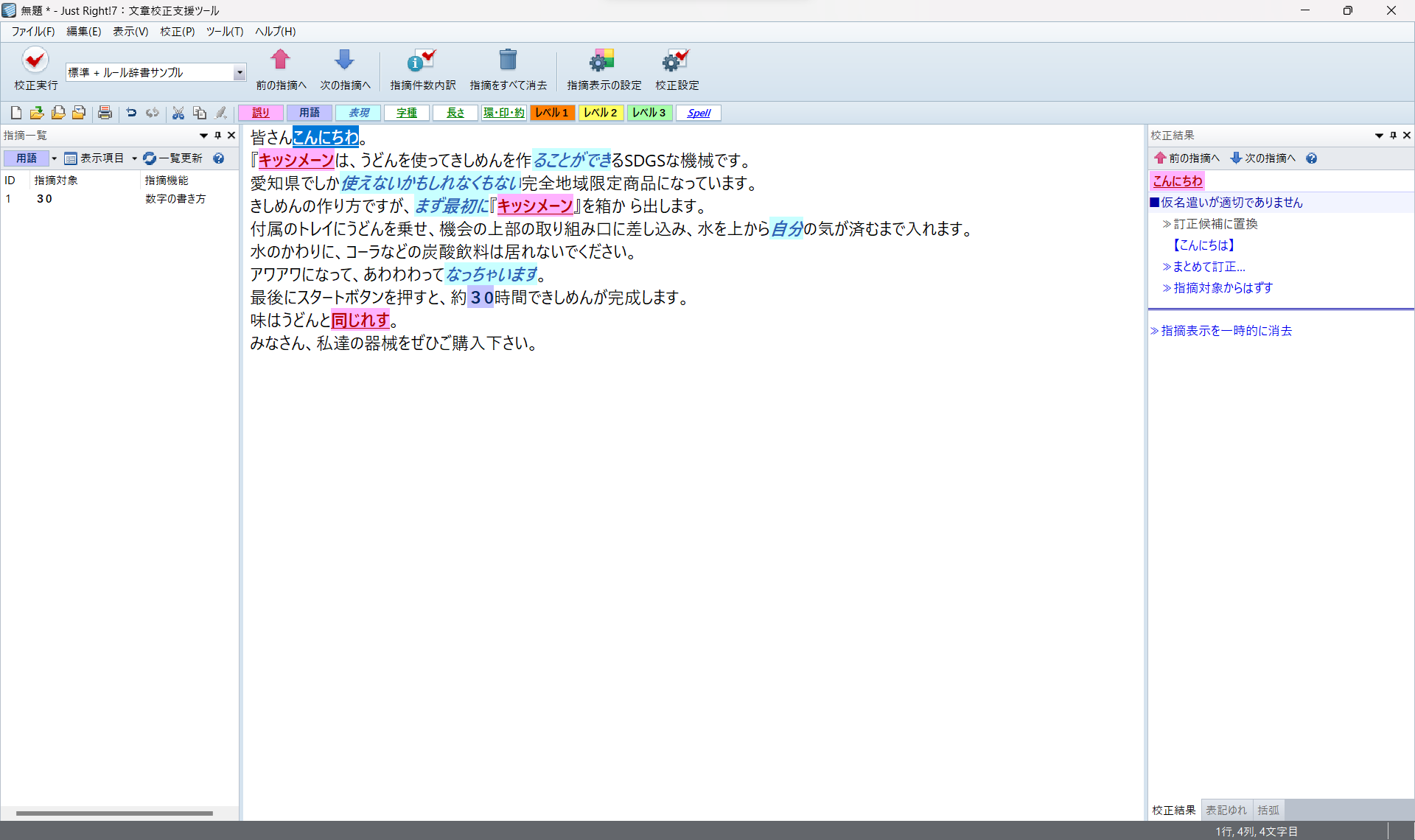

4. 校正結果を確認する

中央のエリアに校正した結果が表示されます。

指摘のある文字には、指摘内容に合わせて、色がついています。

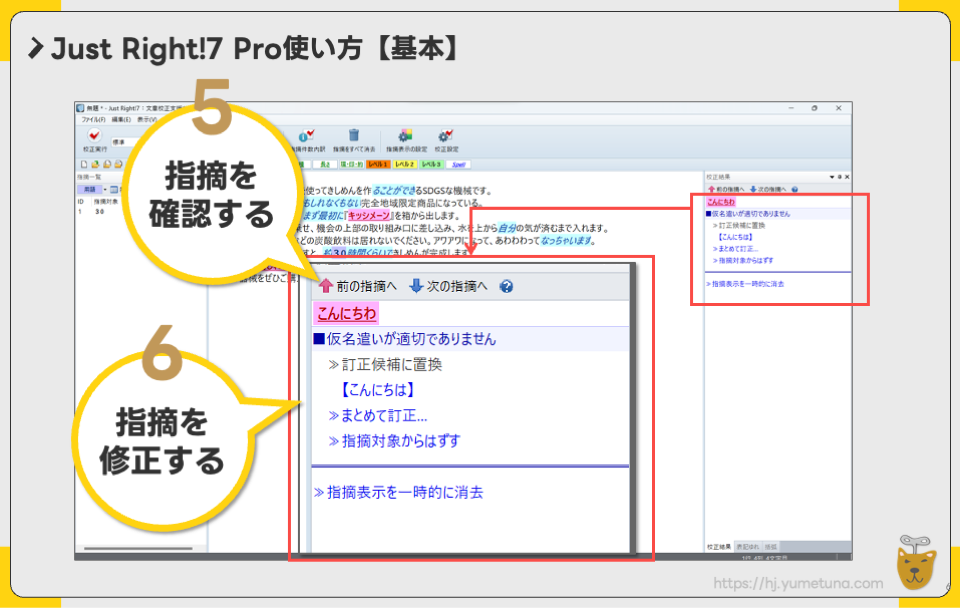

5. 指摘を1つずつ確認して、6. 修正する

一つずつ指摘を確認して、修正していきます。

指摘の修正方法は、基本的には、右のエリアに出ている「訂正候補」から選んで反映します。

上の画像の例では「こんにちわ」という言葉に対して「仮名遣いが適切でありません」と指摘内容がコメントされています。

そしてその下に「訂正候補に置換」という文字の下にある「【こんにちは】」をクリックすると、修正が反映されます。

簡単だね

ちなみに、指摘を反映しない(ミスではない)場合は、指摘を飛ばせます。

「指摘対象から外す」または「指摘表示を一時的に消去」をクリックすると、次の指摘にスキップできます。

最後に、修正した文章を保存して終了です。

MicrosoftのWordについては、修正した文章をWordファイルに反映できます。

他のソフトでは、修正は元データに反映されず、別ファイルでテキストが保存されるので、別途反映が必要になります(少し面倒です)。

私は基本的にWordを使って校正し、ジャストライトで入れた修正をWordに反映しています

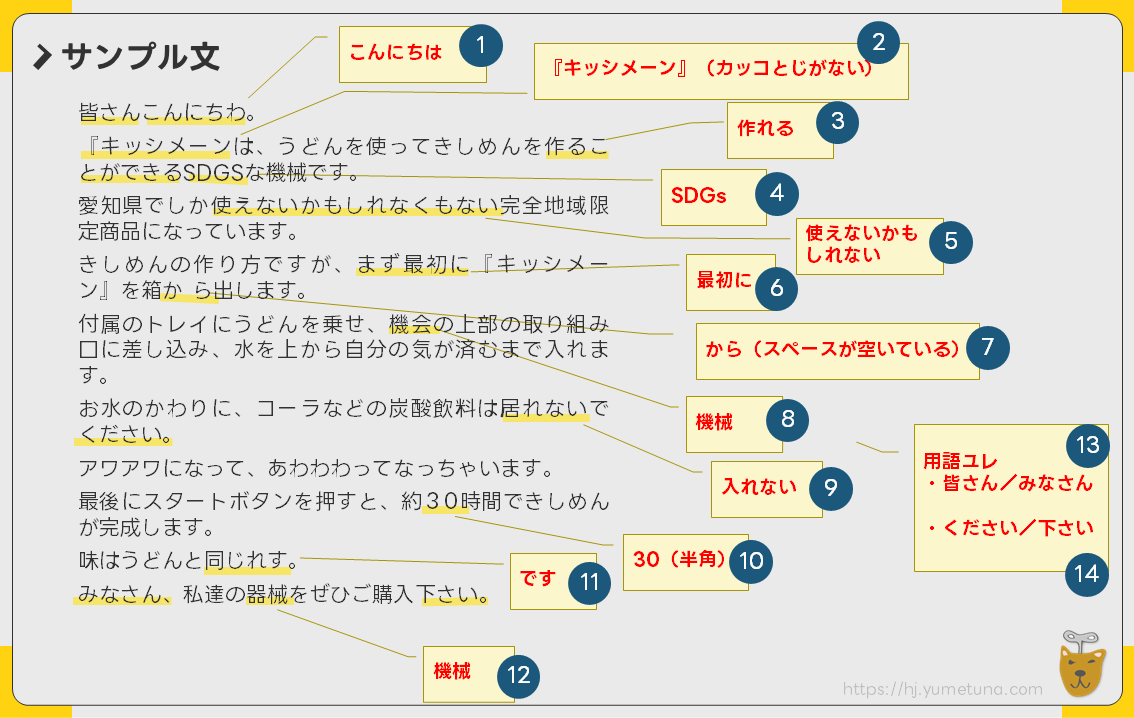

校正設定別の指摘内容比較(サンプル文でテストしました)

実際にサンプル分を使って校正してみます。

サンプル文は下記の文章です。

皆さんこんにちわ。

『キッシメーンは、うどんを使ってきしめんを作ることができるSDGSな機械です。

愛知県でしか使えないかもしれなくもない完全地域限定商品になっています。

きしめんの作り方ですが、まず最初に『キッシメーン』を箱か ら出します。

付属のトレイにうどんを乗せ、機会の上部の取り組み口に差し込み、水を上から自分の気が済むまで入れます。

お水のかわりに、コーラなどの炭酸飲料は居れないでください。

アワアワになって、あわわわってなっちゃいます。

最後にスタートボタンを押すと、約30時間できしめんが完成します。

味はうどんと同じれす。

みなさん、私達の器械をぜひご購入下さい。

変な文章

すいません

あちこちにあえてミスを入れて文章を作ってありますので、そちらに注目ください。

この文章を使って、校正設定を変えて校正してみます。

どんな感じでチェックされるか、また校正設定の違いで、どう結果が変わるかを確認ください。

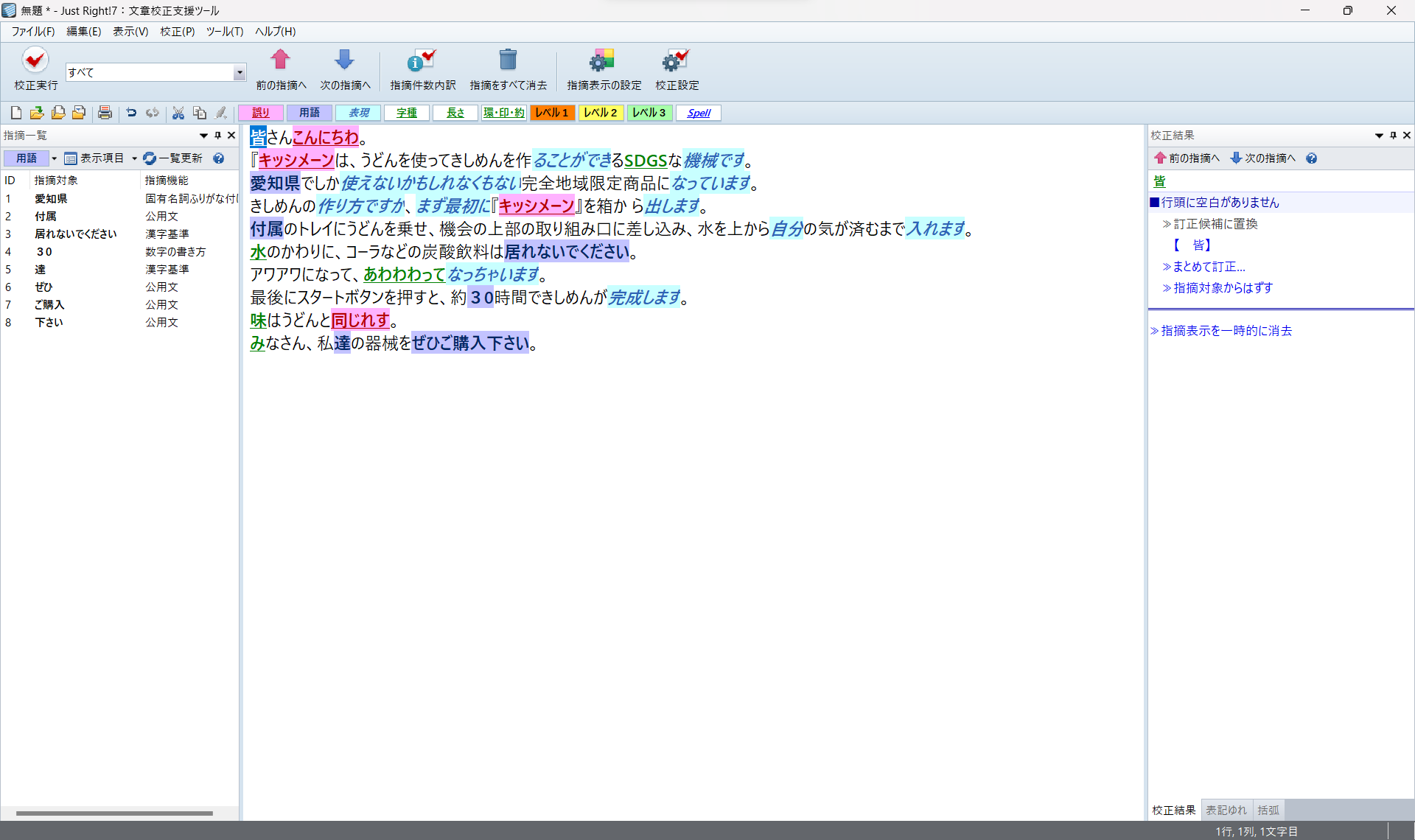

標準

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |

基本的な誤字脱字はチェックされています。括弧の抜けや、用語のゆれも指摘されています。

指摘してほしかったのが「機械」「機会」「器械」の漢字のばらつきと、「入れる」「居れる」の間違い。

これは単体の言葉として漢字が間違っているわけではないため、スルーされてしまうようです。

対処としては、個別に辞書登録(ルール辞書というもの)していくしかないようです。

よく出てくる言葉であれば、辞書に登録してしまえば、次からはチェックしてもらえます。

すべて

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |

「標準」より指摘箇所が増えました。

「標準」では指摘されなかった「SDGS」や「居れない」が指摘されています。ただし「SDGS」がアルファベットが小文字ではないという指摘なので、本来の目的(最後のSが小文字)で指摘されているわけではなかったです。

その他、「冒頭が一文字下がっていない」「語尾が【だ・である】」ではないという指摘なので、文章によって必要がない指摘だと思います。

「愛知県」が「固有名詞」として「愛知県(あいちけん)」という訂正候補が出ていました。これは文章によっては必要な指摘ですね(例えば旅の記事)。

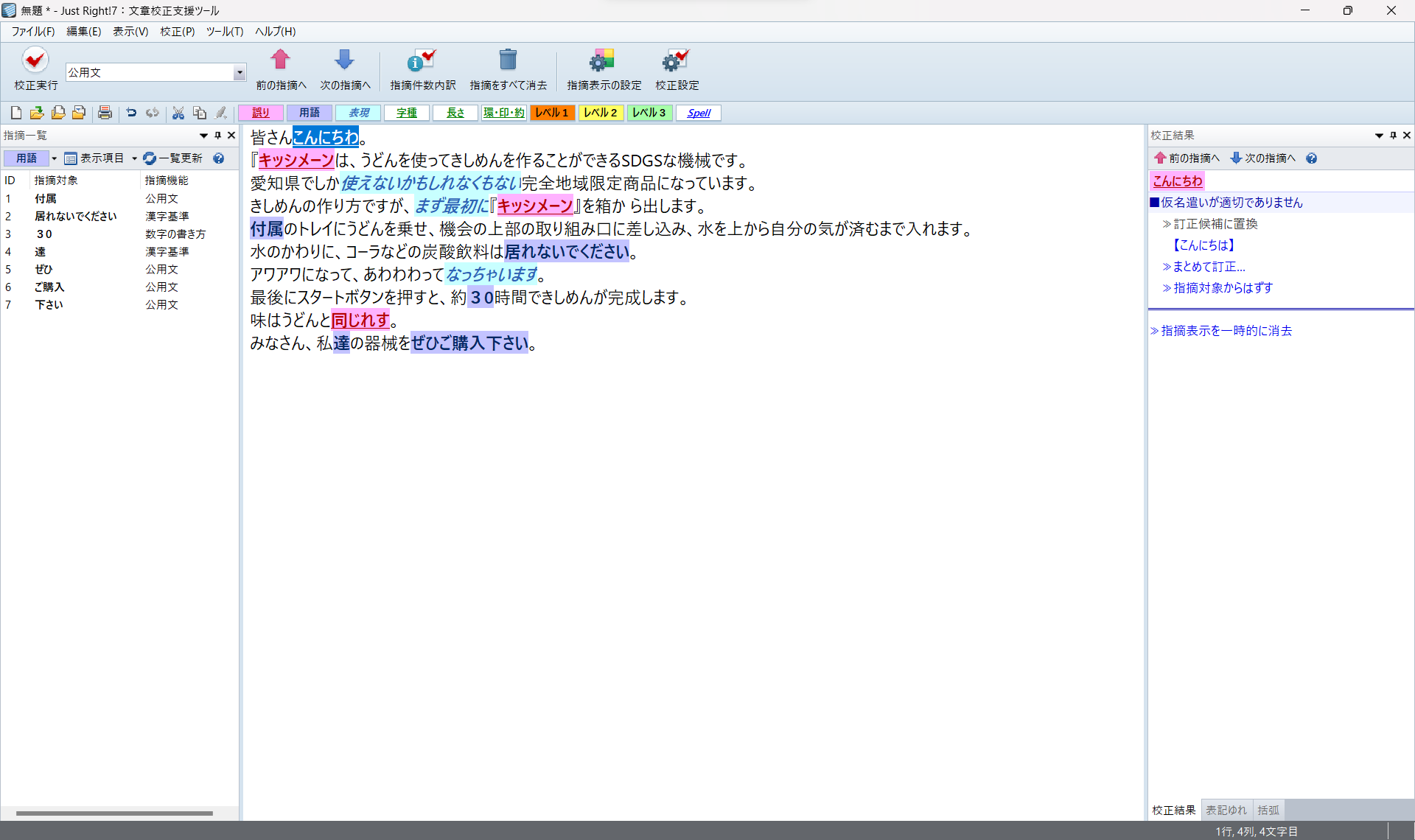

公用文

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |

「公用文の標準表記と異なっている」という指摘で「付属」という漢字と「ご購入」が指摘されています。公用文では「付属」⇒「附属」、「ご購入」⇒「御購入」だそうです。

公用文とは、国家や公共団体などが出す文書や法令などの文章。官公庁あての文書や銀行、会社などの発行する正式文書などをいう場合もある。

コトバンク

公用文(解説・広報)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |

こちらでは、送り仮名を省かずに書くことができるとされた語は、指摘されないとのこと。

一般向けの解説・広報などの公用文をチェックする際に使ってほしい設定だそうです。

実際「公用文」では指摘されていた「ご購入」がチェックされていませんでした。

スペルチェックのみ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

「SDGS」しか英語がないため、何も指摘されていません。

表記ゆれチェックのみ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ |

表記ゆれは2つとも指摘されています。

他の設定でも「表記ゆれ」はチェックされていて、タブで表示可能なので、この設定でチェックする必要はなさそうです。

括弧チェックのみ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

括弧とじの抜けが指摘されています。

こちらも他の校正辞書で同じようにチェックされていますので、この設定でカッコのチェックだけをする必要はなさそうです。

標準+ルール辞書サンプル

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |

「ルール辞書」というのは、特定の言葉の組み合わせを指摘できるようにする辞書のこと。

例えば、「ハードディスク」の直後に「内臓」が出現した場合のみ「内蔵」への訂正をうながすといった指摘ができるそうです。

今回はまだ何も登録していませんので、「標準」と同じ結果です。

結果まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

途中に書きましたが、チェックしてほしかった漢字の使い間違いが飛ばされてしまったのは残念なポイントです。

ただ、誤字脱字、ヌケモレ、表記のゆれはちゃんと指摘してくれていました。

設定は「標準」か「公用文(解説・広報)」を選ぶと良いと思いました

インストールされている構成設定をはじめのうちは利用して、ある程度自分のチェックしたいものがわかってきたら、自分用の構成設定をカスタマイズすると良いと思います。

長年、このソフトを使ってきて感じる使い方のポイントは以下になります。

・ソフトのクセを理解する

・反映方法に慣れる

・専門用語や言い回しは辞書に登録する

・できればWordで利用する

・時間がない場合は、用語揺れだけでもチェックして直しておく

アドインツールでの使い方(Word、Excel、PowerPointなど)

MicrosoftのOffice製品には、Just Right!7 Proをアドインとして組み込むことができます。

それぞれ、上部のタブ「Just Right」から校正を実行することができます。

校正を実行すると、Just Right!7 Proが立ち上がり、校正が始まります。

「Word」に関しては、校正して修正した結果をWordデータに反映(上書き)できます。

Word以外のアプリケーションでは、修正内容はテキストファイルとして保存されます。

保存されたテキストをコピペして直すことになりますが、私はいつもJust Right!の画面とPowerPointなどの画面を両方開いて、一つずつ反映するようにしています(効率的とは言えませんが)。

Wordでの利用がオススメです

まとめ

いかがだったでしょうか。

Just Right!7 Proを使うイメージは出ましたか。

Just Right!7 Proに限らず、校正用ソフトはクセや特徴がありますので、理解して使う必要があります。

慣れも必要だね

そして、使いこなせるようになれば、校正にかかる時間は減り、文章の品質は上がりますので、ぜひご活用ください。

Just Right!7 Proの画面の説明や、構成設定の設定項目などについては、別の記事を用意しています。

読んでいただきありがとうございました!