ボクがオリンピックで取ったメダルって、金だったかなあ、銀だったかなあ?

お、オリンピック!?

いや銅かなあ?

はじめちゃん、どうかした?

ほら、この前のオリンピックで取ったメダルの色なんだったかなあ?

ああ、運動会のことね。

銅だったよ

銅かあ〜

(運動会ね)

前回、わかるということは、自分の知識や経験と、はいってきた情報がつながることだとお伝えしました。

「既知と未知」というキーワードで覚えてますか?

今回は人の記憶についての、認知心理学という学問的な考え方をお伝えできればと思います。

この記事を読むと

・認知心理学で「わかる」の考え方を知ることができます。

認知心理学でいうところの「わかる」とは

(にんちしんりがく)と読みます。

心理学というのは心や感情(またそこからつながる行動)について研究する学問ですが、

その中でも知ること、覚えること、考えることなど、人の認知活動について研究するのが認知心理学です。

でも認知心理学って言葉が、ちょっと覚えずらいかもしれませんね。

うんち心理学ー

うんち???

おぼえやすいでしょ、うんち心理学ー

うん。うんちー

・・・。

で、このうんち心理学では(うんちで進めるんかい)、「わかる」について、次のように考えます。

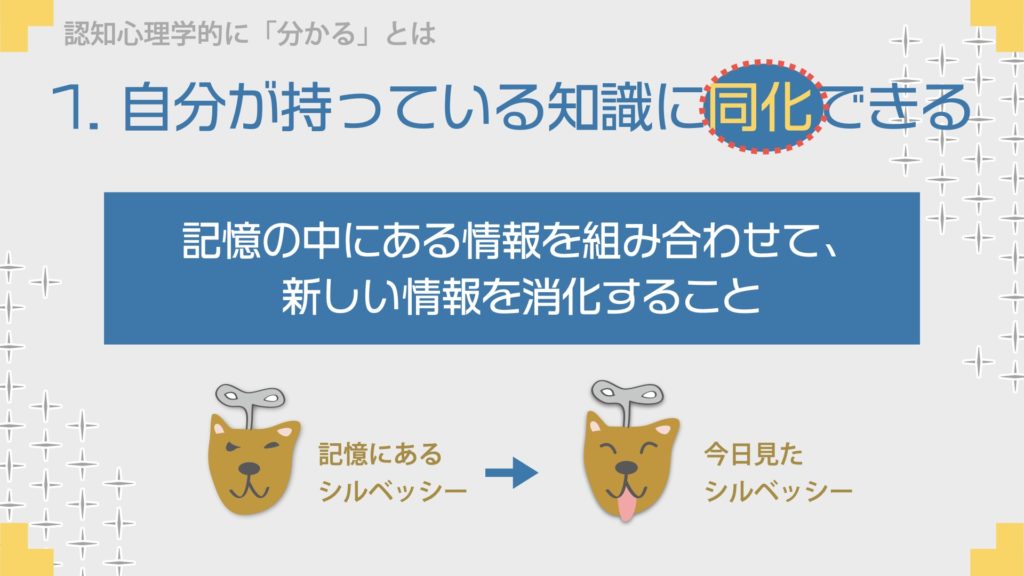

認知心理学的に「わかる」とは

入力された情報を、

1. 自分が持っている知識に同化できるか、

2. 自分が持っている知識を使って調整(抽象化)できること

うんちにしては難しい

同化とはどういうことか

まず1つ目に出てくる『同化』というのは、

同化:記憶の中にある情報を組み合わせて、新しい情報を消化すること

例えば、はじめちゃんのペットを例にすると、

シルベッシーはペットじゃない!

あ、失礼しました。

では、血のつながっていない弟という設定で

弟じゃなくてお兄さんがいいなあ

じゃあお兄さんで

朝、犬小屋から出てきた兄を見て、「シルベッシー」だとわかりますよね

犬小屋じゃない!

ボクんちのはすごく大きいんだから、犬小屋じゃなくて、犬大屋だ

そこ、ツッコむところ?

朝、犬大屋から出てきた兄(シルベッシー)を見たとき、記憶にある兄(シルベッシー)の情報と照らし合わせた結果、同じだ、「お兄さん(シルベッシー)」だ、と「わかる」ということです。

実際は、「家にいる」「小屋から出てきた」とか、見ている対象のこと以外のことで覚えていることも含まれていますね。

「同じ」に含まれていることは、見えているものだけではないということです。

今回は認知心理学の「同化」についてでした。

銅かあ。

金取りたかったなあ、オリンピック〜

運動会ね。

銅かあ⇒同化。

ダジャレだったのね

次回は、認知心理学で「わかる」を定義している、もうひとつの「調整」についてお伝えしようと思います。

読んでいただき、ありがとうございました!