以前、色は3つの属性(色相、明度、彩度)で説明するということをお話ししました。

今回は、その中の「色相」についてもう少し詳しくお伝えします。

あくまで私(プランナー、ライター)視点での基礎知識ですので、すでにご存知の方、詳しい方は飛ばしてください。

ボクは勉強したい

ありがとう

色相環にはいくつか種類があります

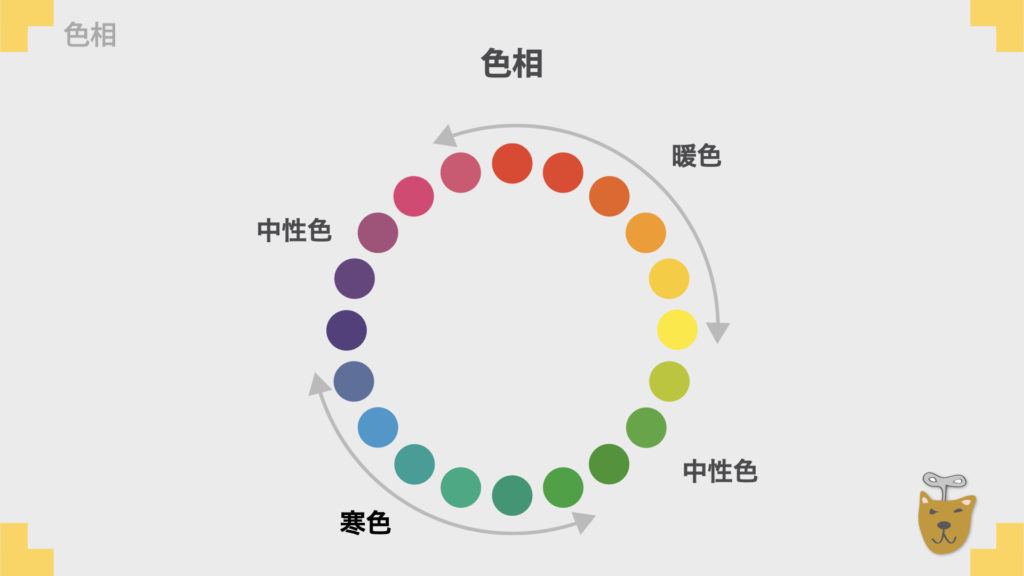

「色相」とは、色を特徴づける、その色合いのことです(例えば赤とか黄色とか)。

この色相を説明するのに使われる「色相環」というものがあります。

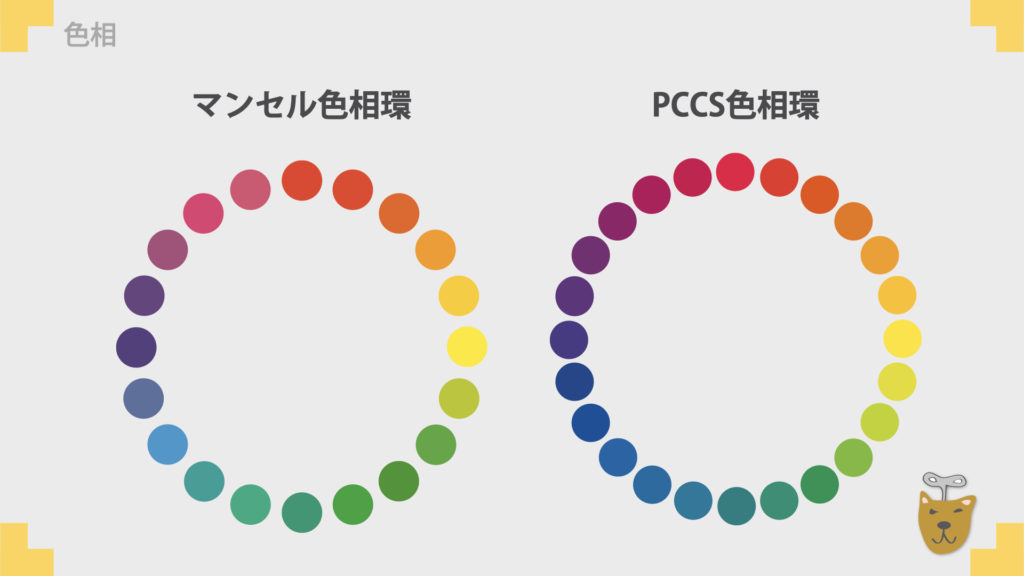

色相環というのは、似た色が隣接して、円に並んでいるものですが、いくつかの種類があります。

考えた人や団体の違いですね。

マンセル色相環は、10色相が基本色で、そこからさらに10等分して20色の色相環にしています。マンセル色相環はJIS(日本産業規格)で採用されています。

日本では、PCCS(日本色研配色体系)色相環もよく使われています(PCCSは色相を24分割しています)。

色の数が違っていますが、色の並び方は近いと思います。

キレイ

色相環はデザインするときに利用できます

私の場合は、仕事で自分がデザインすることはあまりなかったのですが(簡単なWEBバナーとかくらい)、企画書や説明資料、マイクロソフトのパワーポイントのスライドで作る納品用のコンテンツなど、色を使うときに色相環を利用していました。

デザイナーさんに指示するときや、できてきたデザインをチェックするときの(色についての)拠り所にもなります。

色相環のポイントは、その円形の並び方です。

これにより、色を選ぶときの指標がわかりやすくなっています。

反対側にある色は自分を一番引き立ててくれます

色相環の使い方をいくつか紹介します。

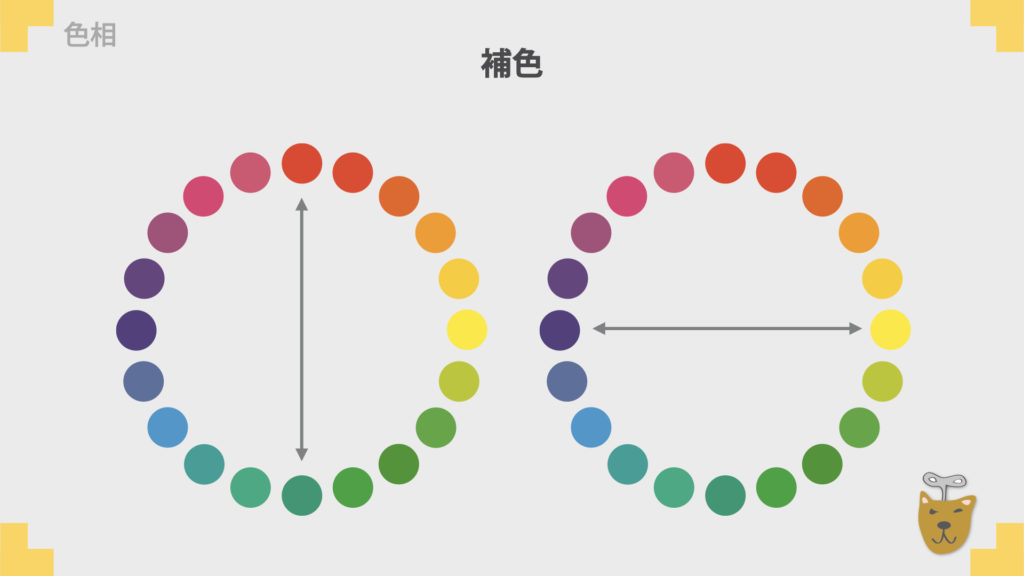

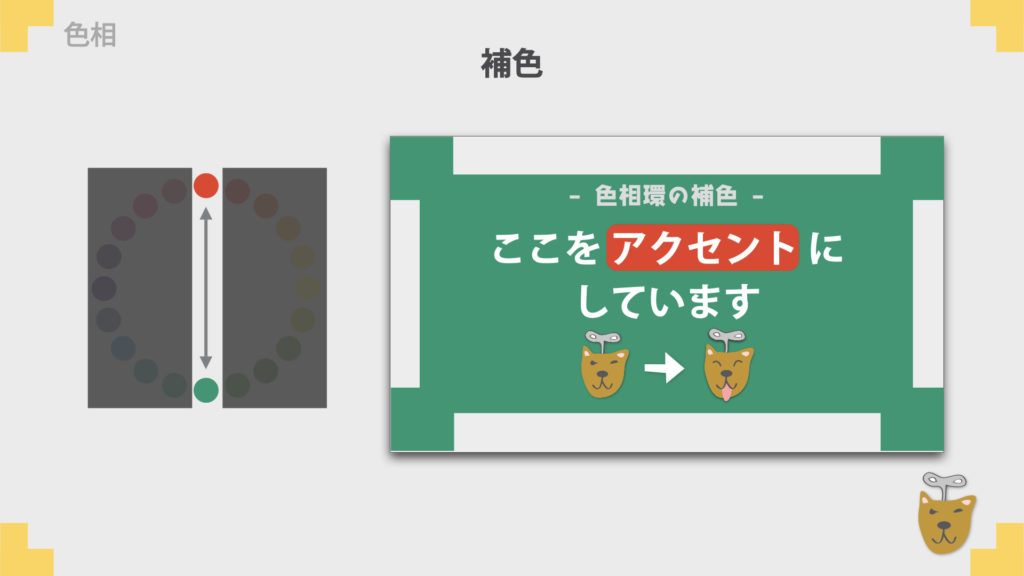

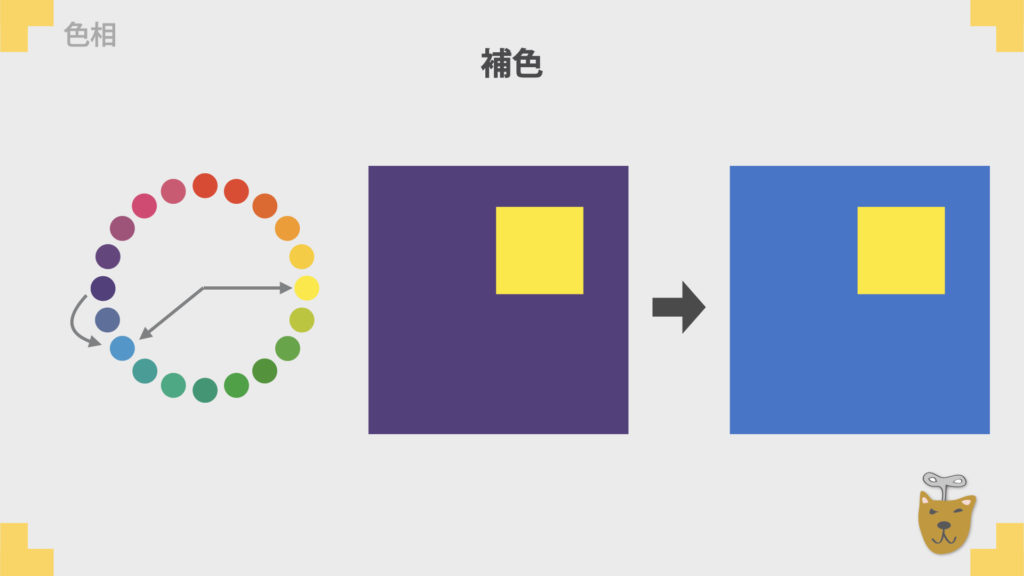

まず色相環の反対側にある色をみてください。

反対側にある色を「補色」と言います。補う色です。

補色は、相手の色を一番引き立たせる、鮮やかさが強調できる色なのです。

似た言葉で「反対色」もありますが、反対色の方が少し範囲が広く捉えるようです。

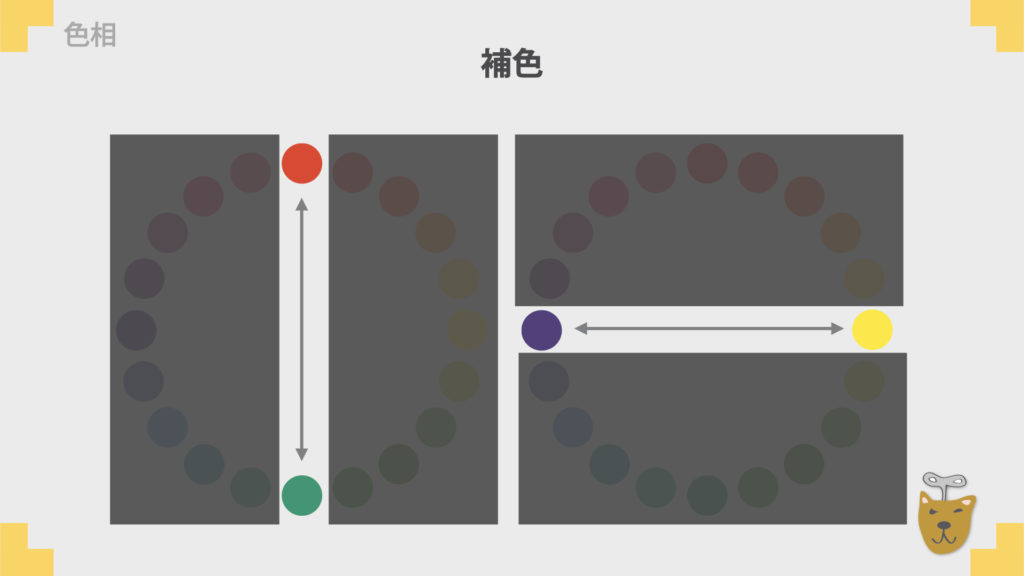

例えばこんな感じ。

「アクセント」のところが目立ってるね

アクセントカラーには補色と覚えておいてください。

もちろん、色相(色味)以外に、明度、彩度もありますし、色を使う面積でも変わってきますが、まずは色相だけで理解しましょう。

とにかく色は奥が深い。

でも基礎の基礎を理解するだけでも、かなり活用できると思います。

補色は一番強調される反面、デザイン的に強くなりすぎる場合があります。

ちょっと目がチカチカするかも

そういうときには、色相環の補色から少しずらした色を使うといいかもしれません。

例えばこんな感じです。

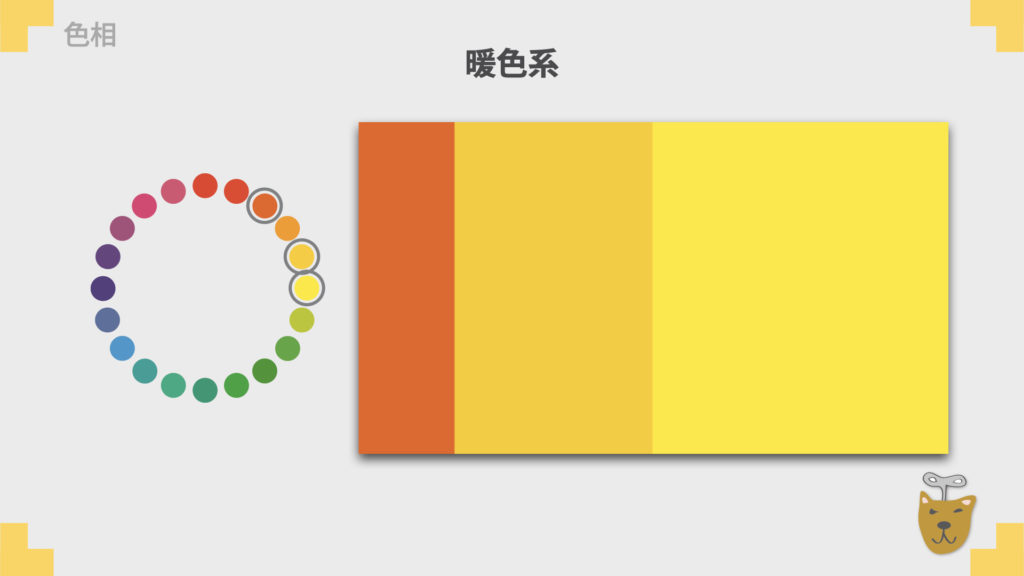

近しい色で揃えると、雰囲気がでます

色相環で何かの色を選んだときに、その近くの色を合わせると、全体の雰囲気に統一感が出ます。

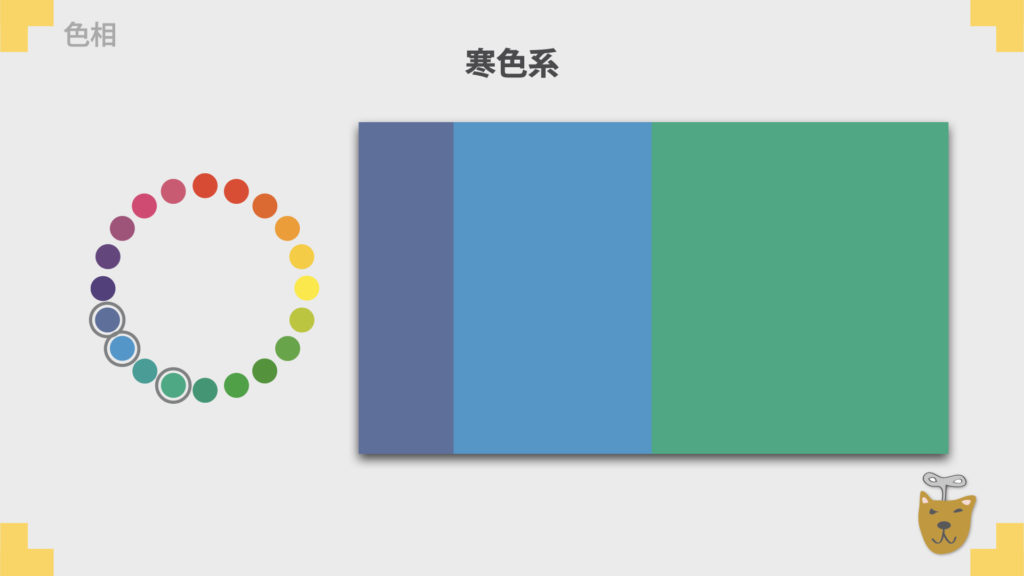

例えば、元気な感じの雰囲気にしたいときは、暖色や鮮やかな色を、クールで落ち着いた感じの雰囲気にしたい場合は、青系の色(寒色)を組み合わせる。

色相環を利用して、どの色とどの色を組み合わせるといいか考えてみましょう。

移動する途中で目にする看板やポスター。家にある雑誌やチラシ。

色が使われているものを見ながら、色相環を意識して、どんな色が使われているか、どうコントロールされているか考えてみましょう。

色相環の簡単な覚え方

色相環を実際に使うときに、ぱっと思い出せないかもしれませんね。

スマホに色相環の画像を保存しておく手はありますが、私の覚え方をお伝えしておきます。

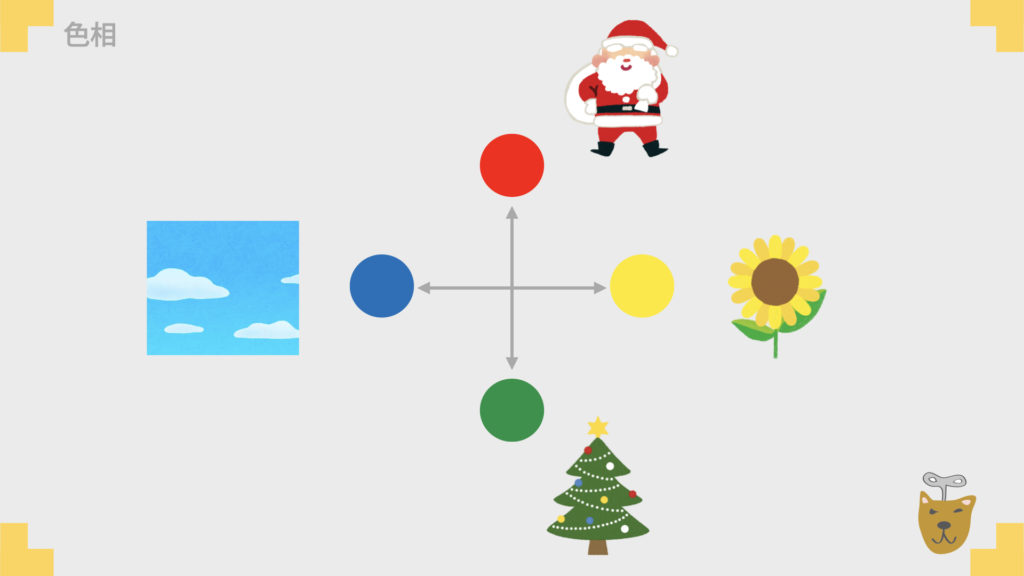

名付けて、『クリスマスと夏のヒマワリ作戦』

ネーミングがびみょう

まずはクリスマスの方ですが、どんな色を思い浮かべますか?

サンタの赤とあとは白かな

ツリーのミドリ

はい、赤と緑です。では夏のヒマワリは

ヒマワリは黄色

夏の青空?

はい、そうです。黄色と青

赤と緑、黄色と青。

それぞれを反対側になるように並べてください。

あ、どちらも補色だ

そうなんです、赤色と緑色、黄色と青色は補色なのです。

名付けて、『クリスマスと夏のヒマワリ作戦』

だから、びみょうなんだって

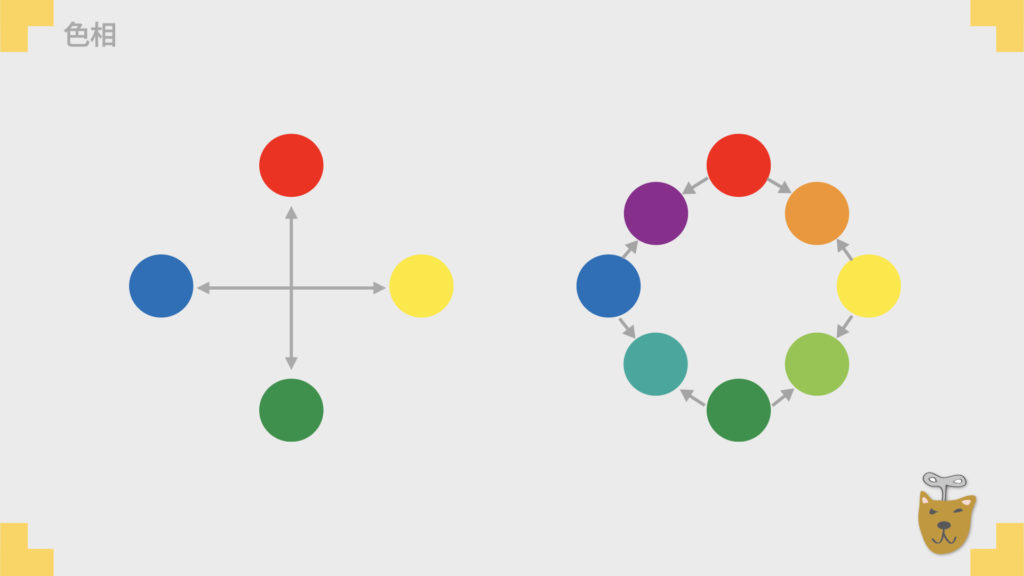

次に、隣の色を混ぜたらどんな色になるか考えてみてください。

赤と黄色を混ぜたらオレンジ

赤と青を混ぜたら紫

こうやって隣の色を混ぜて、その間に置くと、色相環になっていきます。

厳密な色相環ではないですが、個人的にはこの覚え方でイメージはつかみやすいと思っています。

どうでしょうか、名付けて・・・

もういいよ!

読んでいただき、ありがとうございました!

※色についての説明の図解は、Wikipediaなどを参考にして筆者が作成しました。

厳密な色を再現できていないと思います。ご容赦ください。

色について勉強したい方は、ぜひ本などで。