はじめちゃん、顔が赤いよ

いま、モナちゃんと話してたの

モナちゃんのこと好きなんだね

モナちゃんね、荷物持ってとか、宿題やってとか、ジュース買ってきてとか、かわいいんだ〜

パシリだね、それ

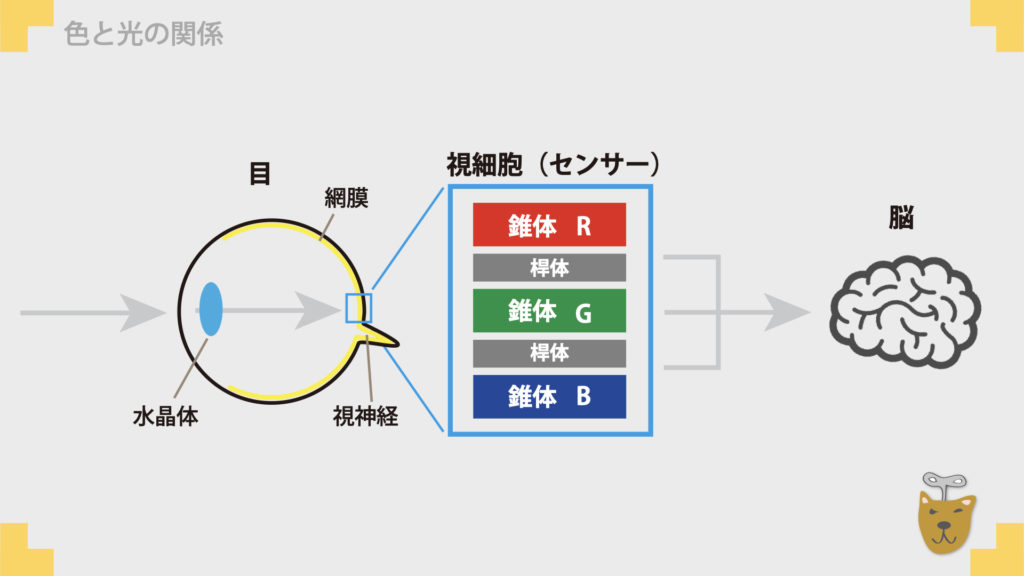

目の中に光を受けるセンサーがある

人間の網膜には、錐体(すいたい)、桿体(かんたい)という光を捉える視細胞(センサー)があります。

錐体は、色を認識し、桿体は、明るい暗いを感じます。

この視細胞(センサー)からの情報が脳に伝わり「色」として判断されます。

前回、電磁波の中で目に見える波長のものが光(可視光線)だとお伝えしました。

電磁波の波長の違いを、目の中のセンサーが感じ取って、最終的に色として認識するということですね。

実は人によって瞳の色に違いがあるのですが、そのことによりセンサーで感じる物理的な刺激量も変わってきます。

つまり、同じものを見ても、同じ色に見えていないということです。

例えば赤色と緑色が区別がつきにくい人もいます。

デザインするときに、色を使うことは多いですよね。

色を使うときには、自分が見ている色が同じように見えているわけではないということを意識した方がいいでしょう。

ねえ、犬は色がわかるの?

犬は人と違って、色のセンサーが青と赤の2種類しかないそうです

青と赤の組み合わせの色はわかるってこと?

はい、そうです

ボクは人が見えない色も見えるよ

さすがロボット!

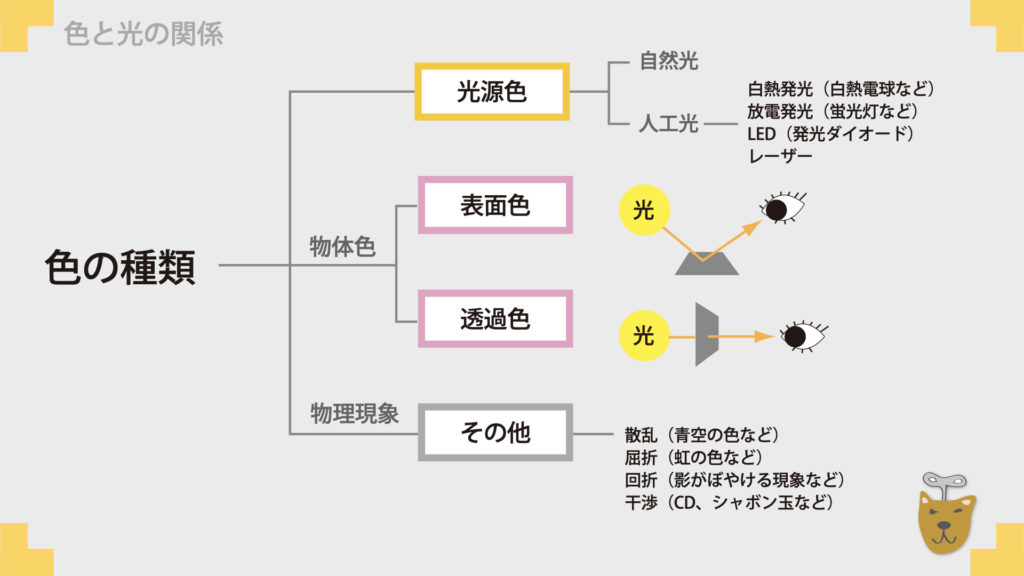

色の種類は、おおきく光源色と物体色に分かれます

太陽から降り注ぐエネルギー(光)が、目に入り、色として認識されるのですが、それ以外にも光があります。

それは人工的に作られた光。例えば、白熱電球とか蛍光灯とか、LED(発光ダイオード)です。

太陽の光(自然光)と人工的に作られた光を「光源色」と言います。

そして、身の回りにあるモノの色は、光が反射したり、透過したりした結果、色として見えています。

これを「物体色」と言います。

例えば、りんごが赤く見えるのは、光がりんごに反射して、その反射した光が目に入って赤と認識されるのです。

りんごの表面が緑や青の色に見える電磁波を吸収して、赤い波長の光だけを反射しているから赤く見えるという仕組みです。

なんか不思議

じゃあ青りんごは、赤色を吸収してるってことなのかな

やっぱり不思議

このように色は大きく「光源色」と「物体色」に分かれますが、その他に物理現象として色が見えるものがあります。

例えば、空が青く見えるのは、空気中の微粒子が青い光(波長の短い光)を捕まえて、別の方向へ放り出す性質があるためです。これは「錯乱」という物理現象が起こしています。

身の回りにあるさまざまなモノの色が、光を反射した結果だというのは不思議な感じがしますね。

今回は光が目に入ってどうやって色として認識されるかについてお伝えしました。

読んでいただき、ありがとうございました!